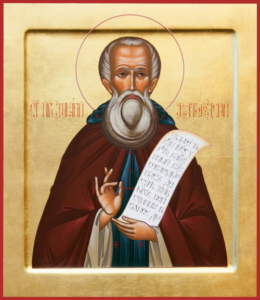

Преподобный Макарий Желтоводский и Унженский.

Фото: azbyka.ru

В старину крупнейшая ярмарка на Волге под Нижним Новгородом носила название Макарьевской. Макарьевские уезды были в двух старинных губерниях Нижегородской и Костромской. И сегодня так называется один из районов Костромской области. Есть город Макарьев, посёлок Макарьево, Макарьевская пустынь под Казанью.

Кем же был этот Макарий, оставивший в Поволжье так много следов о себе? Князем? Первопроходцем? Строителем городов?

В середине четырнадцатого века Нижний Новгород переживал период подъёма. Он стал центром большого княжества. Уже тогда, вслед за Москвой, здесь хотят строить кремль, не из дерева, а из камня. Но расцвет политический и экономический на Руси не мыслили без расцвета духовного.

Неподалёку от города на высоком берегу Волги возник Печёрский Вознесенский монастырь. Основателем обители был Дионисий – один из великих наставников монашества своего времени, друг и единомышленник Сергия Радонежского. Как-то раз в этот монастырь пришел мальчик двенадцати лет в нищенских лохмотьях и попросил Дионисия принять его в монашеское братство.

Отрок: Отче, будь ко мне милостив и прими на покаяние мою душу.

Дионисий: Чадо, поверь: тяжко и мучительно носить иго иноческой жизни. Ты юн и не сможешь нести подвижнические труды, обиды от людей и напасти от бесов! В Писании сказано: «Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для Царствия Божия».

Отрок: Нет, господин отец мой! Ни ссылки на Писание, ни огонь, ни меч — ничто в мире от любви Христовой не может отлучить меня.

Строг и осторожен был Дионисий, но настойчивости мальчика уступил, и постриг его в монашество с именем Макарий.

Юный послушник был сыном богатых и знатных нижегородцев. Нищим он только притворился, чтобы скрыться из дома. Ведь в эпоху Сергия Радонежского идеалом был инок, достигающий Божественного совершенства, и Макарий пошел за своим идеалом. Позже родителям удалось разыскать его. Больших трудов стоило Макарию доказать им осознанность своего выбора. Он простился с ними и остался верен этому выбору до конца дней.

Много лет Макарий провёл в Печёрской обители. Находясь в послушании у своего духовного отца Дионисия, он прошел хорошую школу духовного роста и самоограничения. Затем святой Дионисий был назначен епископом Суздальским, несколько раз ездил в Константинополь и был поставлен митрополитом всей Русской Церкви. А его ученик стал искать уединения в дремучих лесах.

Первоначально Макарий поселился на реке Лух, но затем решил идти подальше от людской молвы на левый берег Волги. Заволжье, покрытое лесами и населённое преимущественно финно-угорскими народами, было идеальным местом для отшельничества. У озера, называемого Жёлтые Воды, инок выкопал пещеру. Постепенно вокруг него собралось братство таких же искателей уединённого безмолвия. Образовался Желтоводский монастырь.

Не навязывая никому своей веры, преподобный Макарий заслужил уважение воинственных марийцев, которые тогда населяли северную часть современной Нижегородской области. Язычники помогали ему и братии, принося в обитель мёд и хлеб. Так тихо и размеренно шла жизнь на Жёлтых Водах, пока монастырь и его настоятель не оказались втянуты в водоворот политических событий.

В пятнадцатом веке Нижний Новгород был уже в составе объединённого Русского государства. Некогда могущественная Золотая Орда шла к закату и распадалась на части. Один из ордынских ханов Улу-Мухаммад закрепился в Казани и оттуда решил привести Москву к покорности. Желтоводская обитель оказалась на пути у татарских войск. В 1439 году монастырь был сожжён, часть братии убита, а другая во главе с Макарием угнана в Казань.

Но Господь послал помощь своему святому, оттуда, откуда он и не ждал. Хан с почтением отнёсся к пленному подвижнику, отпустил его восвояси и разрешил взять с собой ещё сорок пленных мужчин с жёнами и детьми. Было поставлено лишь одно условие: Макарий не должен возвращаться на прежнее место. Тогда преподобный и другие освобождённые решили идти к городку Унжа на одноимённой реке, что в пределах нынешней Костромской области.

Много недель путники шли по девственным лесам Заволжья, переходя быстрые реки и топкие болота. Когда припасы закончились, хлеба достать было не у кого. Утомлённые долгим переходом люди начали еще и голодать. В один из дней путникам удалось поймать лося Они пришли к преподобному, прося благословения употребить его в пищу. Но Макарий запретил, поскольку шёл Петров пост.

Макарий: Чада, прошу, сделайте на звере отметину и отпустите его. Лось снова будет ваш, когда этого захочет Бог.

Путники: Но мы хотим есть, отче! Голодными мы никуда не дойдём и погибнем в этом лесу!

Макарий: Не скорбите, чада мои! Если Господь захочет, он прокормит нас в этой пустыне. Только не прерывайте поста до дня святых апостолов

Поколебавшись, странники поступили по совету святого. Они выдержали весь пост, и утром на день святых апостолов Петра и Павла тот же самый лось с отметиной вновь оказался поблизости. С тех пор почти каждый день у них была удачная охота. Все живые и здоровые добрались до Унжи, где преподобный Макарий основал новый монастырь.

Преподобный Макарий Желтоводский и Унженский отошёл ко Господу в 1444 году почти столетним старцем. Но физическая смерть не помешала святому оказывать помощь своим землякам.

Еще целый век продолжались московско-казанские войны. Края, где жил подвижник, были постоянной ареной боевых действий. Жители осаждённого татарами Солигалича видели преподобного Макария скачущим в бой на коне, после чего в рядах осаждавших началось смятение. Во время осады Унжи сами татарские воины увидели в небе фигуру монаха, который стрелял в них из лука и пращи, а на загоревшиеся в городе дома лил воду из кувшина.

Продолжил Макарий заботиться и тех, кто оказался в плену. Одной женщине по имени Мария, святой явился ночью по дороге в Казань. Уже на следующее утро она чудесным образом оказалась у ворот родного города.

Многим святой давал выход из безвыходной ситуации. Жительница Унжи по имени Елена шла топиться в колодце. Её постоянно избивал пьющий муж. У самого края её остановил седой старец, представившейся Макарием. Женщина была спасена от вечной погибели, а муж-пьяница вскоре избавился от недуга.

Любовь народа к преподобному Макарию и вера в его молитвы была безграничной. Память о святом подвижнике прошла через века, оставшись в сердцах людей и на карте России.

«Солнечный луч»

Фото: Hert Niks/Unsplash

Едва лишь солнечный луч соприкоснётся с землёй, как всякая тёмная поверхность светлеет, а укрывавшееся прежде от взора становится видимым. Таково и действие в душе надмирной энергии Духа Святого. Благодать, даруемая нам по вере в Господа Иисуса Христа, как некий таинственный луч освещает сокрытое во мраке. Она помогает нам увидеть и ощутить собственное недостоинство пред Богом и, вместе с тем, проливает сладостную надежду на Его милость и Отеческую любовь.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

8 января. О смирении Божией Матери

Сегодня 8 января. Собор Пресвятой Богородицы.

О смирении Божией Матери — настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема

8 января. О традициях праздника Рождества Христова

Сегодня 8 января. Рождественские святки.

О традициях праздника Рождества Христова — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема