Образ святого, известный по его житию — и тот, что появляется в художественном произведении.

Образ святого, известный по его житию — и тот, что появляется в художественном произведении.

Всегда ли они похожи? И в каких пределах допустим авторский вымысел?

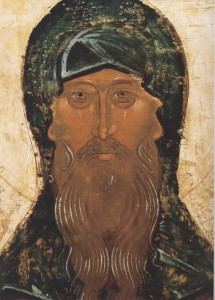

Сегодня мы говорим о преподобном Антонии Великом и романе Гюстава Флобера «Искушение святого Антония».

Французский прозаик 19 века Гюстав Флобер кропотливо, подолгу работал над своими произведениями, оттачивая каждое слово. А роман «Искушение святого Антония» Флобер вообще называл «книгой всей своей жизни».

Весь роман написан от лица главного героя и представляет собой как бы длинный внутренний монолог, который авва Антоний ведет сам с собой в пустыне.

Флобер:

«Святой Антоний, с длинной бородой, длинными волосами и в тунике из козьей шкуры, сидит, скрестив ноги, собираясь плести циновки. Как только солнце скрывается, он испускает глубокий вздох и говорит, оглядывая горизонт:

Еще день! еще день в прошлом!

Перед рассветом я приступал к молитве; потом спускался к реке за водой и возвращался по крутой каменистой тропе с бурдюком на плече, распевая гимны. Затем занимался уборкой хижины, брался за инструменты…

В установленные часы я прекращал работу и, простирая руки на молитве, ощущал как бы поток милосердия, изливавшийся с высоты небес в моё сердце. Ныне он иссяк. Почему?..»

По мнению критиков, да и читателей тоже, роман «Искушение святого Антония» стал творческой неудачей писателя. Хотя Флобер три раза его переписывал!

Начать с того, что в романе придумано многое из того, чего нет, да и не могло быть в жизни аввы Антония. Взять хотя бы любимую девушку Антония, некую Аммонарию, которая льет слезы по поводу его ухода в пустыню, и другие сантименты из французских романов.

Флобер применил всю свою фантазию и изощрённый психологизм, чтобы описать душевные муки аввы Антония, его мрачное отчаяние, перепады настроения... Вот только при чем тут святой Антоний?

Как писал лично знавший авву Антония святитель Афанасий Великий, старец всегда находился в спокойном и радостном состоянии духа. В достопамятных сказаниях об Антонии Великом хорошо видны его добродушие и чувство юмора.

Для своего романа Флобер выбрал один из самых известных сюжетов в мировой культуре - «Искушение святого Антония». Речь идет об эпизоде из жизни Антония Великого, когда он, чтобы испытать себя, затворился в пустой гробнице фараона.

В житии святого Антония сказано: вскоре, как бы раздвинув четыре стены, в гробницу со страшным шумом ворвались демоны. Это было похоже на вторжение «плохо воспитанных молодых людей или разбойников»...

Антоний выдержал духовную брань и после этого словно родился заново.

А в романе Флобера герой страдает многие годы, его искушение всё длится и длится. Подвижника искушают царица Савская, Будда, олимпийские божества, сама Смерть в человеческом обличии…

Роман напоминает мираж в пустыне – он состоит из бесконечных видений.

Лишь временами этот мираж рассеивается, когда Флобер с присущим ему мастерством пишет о жизни египетских пустынников.

Флобер:

«Вспоминается мне странствие мое с Аммоном в поисках уединённой местности для монастырей. Был последний вечер; и мы ускоряли шаг, напевая гимны, идя друг подле друга, не разговаривая. По мере того как опускалось солнце, тени наши, удлинялись, как два всё выраставших обелиска, которые как бы шли перед нами. Обламывая наши посохи, мы тут и там втыкали кресты, чтобы отметить место кельи. Ночь надвигалась медленно; чёрные волны расползались по земле, а небо всё еще было охвачено необозримым розовым сиянием».

Только в финале Антоний в романе Флобера наконец-то освобождается от своих бесконечных видений. Правильно поставить точку – Гюстав Флобер знал в этом толк.

Флобер:

«День, наконец, настаёт, и, как подъемлемые завесы шатра, золотые облака, свиваясь широкими складками, открывают небо. В самой его середине, в солнечном диске сияет лучами лик Иисуса Христа. Антоний осеняет себя крестным знамением и становится на молитву».

Последнее слово в романе Флобера «Искушение святого Антония - «молитва». И это не случайно. Именно молитва помогает преодолеть любые искушения и укрепиться духом.

«Замысел Бога о человеке». Протоиерей Андрей Рахновский

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с протоиереем Андреем Рахновским читали и обсуждали фрагменты из комментария преподобного Максима Исповедника на слово святителя Григория Богослова «Природы обновляются и Бог становится человеком», посвященные тому, какой замысел Господь вложил в человека и почему исполнить этот замысел оказалось возможно только благодаря Христу. Разговор шел о природе Бога и природе человека, а также каким образом человек может стать богом по благодати.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

«Святыни Рождества Христова». Протоиерей Тимофей Китнис

Гостем программы «Светлый вечер» был протоиерей Тимофей Китнис.

Разговор шел о различных сохранившихся святынях, связанных с Рождением Иисуса Христа.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с киноведом Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рождественским мотивам в литературе (эфир 30.12.2025)

Третья беседа со священником Александром Сатомским была посвящена христианскому взгляду на празднование Нового года (эфир 31.12.2025)

Четвертая беседа с искусствоведом Ириной Языковой была посвящена иконографии Рождества Христова (эфир 01.01.2026)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.

Темы беседы:

— Искусственный интеллект — влияние на разные сферы жизни человека;

— Праздники и понимание счастья;

— Ожидания от 2026 года;

— Учителя и ученики — выстраивание отношений.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер

- «Святыни Рождества Христова». Протоиерей Тимофей Китнис

- Светлый вечер с Владимиром Легойдой

- «Иконография Рождества Христова». Ирина Языкова

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов