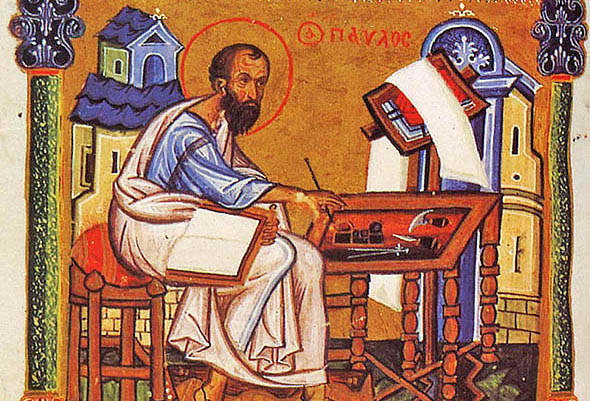

Евр., 310 зач., IV, 1-13.

1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.

2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших.

3 А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: «Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его были совершены еще в начале мира.

4 Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел Своих.

5 И еще здесь: «не войдут в покой Мой».

6 Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, 7 то еще определяет некоторый день, «ныне», говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».

8 Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне.

9 Посему для народа Божия еще остается субботство.

10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих.

11 Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность.

12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.

13 И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Я жажду сладкого покою!

Отрадный луч вотще ловлю!

Молю Тебя моей тоскою,

Моим страданием молю!

Помилуй, мой Господь, помилуй!

Дай хоть минутный мне покой!

И падшего меня без силы,

Воздвигни сильною рукой!

Прозвучавшие слова принадлежат перу Федора Николаевича Глинки — поэта, русского офицера, героя войны 1812 года, впоследствии декабриста. Жизнь для Глинки оказалась более милостивой, чем для его единомышленников — участников бунта 1825 года. Он не подвергся смертной казни или каторге. Проведя полгода в Петропавловской крепости, Глинка вышел на свободу. Вскоре он отказался от прежних своих политических убеждений, занялся литературным творчеством, которое по замечанию критика Виссариона Белинского было «величественно и свято». Прошлое, как кажется, всё же бередило душу офицера-поэта, совершенные ошибки всплывали в памяти и требовали покаяния. Оно, без сомнения, в жизни Глинки присутствовало и служило средством достижения духовного покоя. Покоя, которого он жаждал всей душой. Подтверждением тому являются прозвучавшие строки. Сегодняшнее апостольское чтение тоже посвящено покою. Апостол Павел рассуждает над этой темой, анализируя ее с разных сторон. Так как послание было адресовано христианской общине Иерусалима, преимущественно состоявшей из евреев, Павел рассуждает над темой покоя на примере субботы. Ведь именно суббота (шаббат) для евреев была символом успокоения, благого бездействия. Ко времени написания послания почитание шаббата приобрело почти исключительно ритуальный характер — изначальное понимание этого дня отошло на второй план. Если ранее суббота была временем для проявления любви к Богу и ближним, то впоследствии она превратилась просто в период пассивности. Апостол Павел дает нам иное видение покоя. Суббота для него символ особого состояния, которого может человек достичь, примирившись с Богом, окружающими и, что немаловажно, с самим собой. Покой — результат покаяния, воспринимаемого не просто как сожаление, но как внутреннее изменение, прощение прошлых ошибок, освобождение от греха. Именно такого покоя искал Федор Михайлович Глинка. Подобной духовной субботы желает своим читателям и апостол Павел.

«Помощь бездомным». Оксана Шалыгина, Илья Кусков

У нас в гостях были заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксана Шалыгина и директор социально-реабилитационного центра для бездомных людей «Теплый прием», председатель фонда «Помощник и Покровитель» Илья Кусков. Разговор шел о том, каким образом можно помогать бездомным.

Наши гости рассказали, почему, помимо первой помощи, важно организовывать для людей без крова над головой рабочие места — как, например, Илья организовал кожевенную мастерскую, где подопечные могут не только сами учиться кожевенному делу и зарабатывать этим себе на жизнь, но и передавать знания другим.

Все выпуски программы Делатели

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема