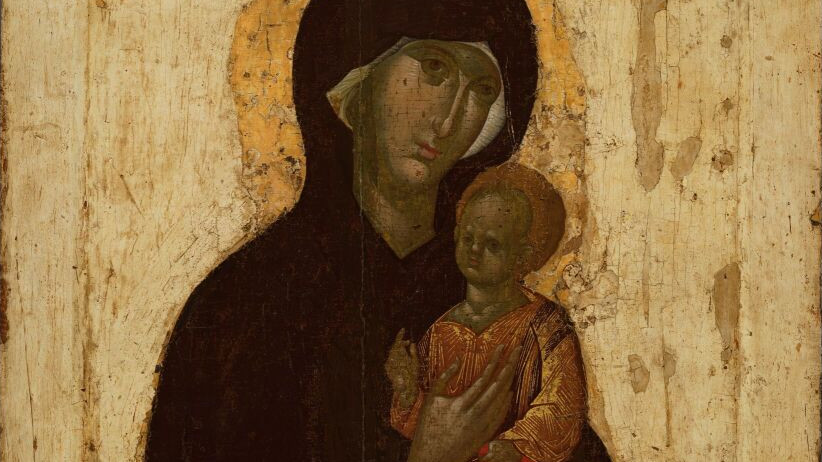

«Богоматерь Пименовская; Благовещение. » Двухсторонная икона, 1380-е, из собрания Третьяковской галереи

В 1380 году архимандрит Пимен, игумен Переславль-Залесского Успенского монастыря, стал митрополитом Киевским и всея Руси. Он получил титул в Царьграде от Константинопольского патриарха Нила. Из поездки в столицу Византии владыка привёз несколько святынь, и среди них — образ Божией Матери греческого письма. В дальнейшем эту икону стали называть по имени обладателя Пименовской.

Изображение на ней соответствует традиции Одигитрия-Перивлепта. Первое слово в названии переводится с греческого языка как Путеводительница. Богородица левой рукой удерживает на груди Младенца Христа, а правой указывает на Него, как на истинный Путь спасения. Перивлепта означает Обращающая на Себя взоры, удивительная.

По преданию, такое имя дал образу Пречистой Девы византийский император Роман Третий в одиннадцатом веке. Правителя тронула проникновенная деталь изображения — Богоматерь с нежностью склонила голову над Сыном. В честь иконы Одигитрия-Перивлепта царь основал монастырь в пределах Константинополя. Оттуда списки распространились не только по Византии, но и по всему православному миру. Один из них — Пмменовский образ Царицы Небесной, который с благоговением встретили на Руси в четырнадцатом столетии.

Икону, доставленную митрополитом, поместили в алтаре Успенского собора Московского кремля. Во второй половине шестнадцатого века по молитвам перед святым образом произошло чудо. Сведения об этом сохранились в одном из памятников русской исторической литературы — Степенной книге. Там рассказывается — московский купец Тотрумов тяжело заболел. Он пригласил к себе домой священников Успенского собора с Пименовский иконой, чтобы отслужить перед ней молебен Богородице. Во время богослужения образ стал источать миро — благоуханное масло. Помазавшись чудесным веществом, купец тот час выздоровел. В дальнейшем миро от Пименовской иконы принесло исцеление многим верующим.

После революции 1917 года чудотворная святыня стала экспонатом Исторического музея. В тридцатых годах двадцатого века её передали в Третьяковскую галерею. Там Пименовский образ пребывает и по сей день.

Все выпуски программы Небесная Заступница

«Журнал от 13.02.2026». Ольга Богданова, Максим Печенкин

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.

В этот раз ведущие Константин Мацан и Анна Леонтьева, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер Радио ВЕРА Максим Печенкин вынесли на обсуждение темы:

— Спектакль «Лавр», образы святости и молитвы на театральной сцене;

— Вопросы священникам от подростков;

— Аудио-версия спектакля «Царь и Бог» на Радио ВЕРА;

— Царь Иван III — роль в прекращении монгольского ига и становлении русского государства.

Ведущие: Константин Мацан, Анна Леонтьева

Все выпуски программы Журнал

«Со святыми упокой» (кондак погребения)

Фото: Anna Shvets / Pexels

Когда наши близкие уходят из земной жизни, порой кажется, что почва уходит из-под ног. Так случилось с одним моим другом. Когда ему было 12 лет, скончался его дедушка, которого он любил всей душой. Мой друг рассказывал, как не мог поверить в то, что произошло. Он всё ждал шагов деда в коридоре, ждал его тихого голоса, ждал, что вот-вот дедушка откроет дверь в детскую, зайдёт и обнимет своего внука. Но на третий день, когда усопшего отпевали в храме, мальчик услышал песнопение, которое успокоило его сердце. Это был кондак погребения, который начинается словами «Со святыми упокой». Кондак — это молитва, раскрывающая главное содержание церковного события. Давайте поразмышляем над текстом молитвы «Со святыми упокой» и послушаем её в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

В переводе на русский язык текст кондака погребения звучит так: «Со святыми упокой, Христос, души рабов Твоих, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная».

Давайте послушаем это песнопение на церковнославянском языке:

Словами молитвы «Со святыми упокой» мы обращаемся к Богу с просьбой даровать усопшему вечный покой «там, где нет ни печали, ни воздыхания». Да и сам спокойный, медленный распев, хоть и проникнут особой тихой скорбью, но вселяет надежду и понимание того, что смерть — это не конец, а только дверь, ведущая в вечность.

После прощания с любимым дедушкой мой друг, не сразу, но почувствовал огромное облегчение на сердце. Он рассказывал, что понял тогда, во время отпевания, важную вещь: что Господь — это любовь. Бесконечная, настоящая, живая и реально существующая любовь, которую может почувствовать каждый, кто в скорбях или в радости искренне обратится к Богу.

Давайте ещё раз послушаем кондак погребения «Со святыми упокой» в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери и помолимся обо всех наших усопших родных.

Все выпуски программы: Голоса и гласы

Орел. Богоявленский собор

Богоявленский собор — старейшее каменное здание в Орле. Он стоит в центре города, на стрелке рек Оки и Орлика. Именно здесь находилась оборонительная крепость, возведённая в шестнадцатом веке по указу Ивана Грозного. В её ограде было несколько храмов. Деревянную церковь, посвящённую Богоявлению, построили в сороковых годах семнадцатого столетия. При ней существовал монастырь. Обитель сгорела во время пожара в 1680 году. Насельники перебрались на новое место, вниз по течению Оки. А на прежнем месте горожане возвели каменный Богоявленский собор — тот самый, что мы можем видеть сегодня. Конечно, с тех давних пор внешний вид храма изменился. В 1837 году здание расширили и украсили колоннадами под треугольными козырьками. В начале двадцатого столетия построили новую колокольню взамен обветшавшей. В 1937 году, при советской власти, эту звонницу разобрали на кирпичи. Безбожники изъяли из Богоявленского храма все ценности и устроили в нём антирелигиозный музей. В качестве экспоната сюда привезли мощи святителя Тихона Задонского. Сотни людей приходили в музей, чтобы поклониться святыне. Поток богомольцев возрос, когда храм стал действующим во время Великой Отечественной войны. Паломничество не нравилось властям, и в 1962 году Богоявленский собор закрыли. А спустя тридцать лет он вновь стал действующим! Прихожане отреставрировали многострадальное здание, восстановили колокольню. И теперь в праздники звон колоколов Богоявленского собора раздаётся на многие километры, созывая жителей Орла на богослужение.

Радио ВЕРА в Орле можно слушать на частоте 95,6 FM