1 Кор., 130 зач., IV, 1-5.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Многие жители Средиземноморья в наши дни зарабатывают себе на жизнь торговлей. Во времена Римской империи эта практика была еще более распространенной. Особое значение в этом смысле имелось у города Коринфа — крупнейшего торгового полиса Южной Греции. Здесь, несмотря на многочисленные трудности, стараниями апостола Павла однажды появилась крупная христианская община. Местным христианам с большим трудом удалось перестроить обыденную жизнь в соответствии с заповедями Евангелия. О том, как происходил этот непростой процесс, рассказывает нам отрывок из 4-ой главы первого послания апостола Павла к коринфянам. Данный текст читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.

Глава 4.

1 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих.

2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.

3 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе.

4 Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.

5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.

Античный Коринф находился на узком перешейке между Эгейским и Ионическим морями. Предприимчивые коринфяне соорудили специальный каменный волок, который позволял перетаскивать корабли и тем самым значительно сокращать время доставки грузов. Впоследствии в дополнение к волоку был прорыт канал. За пользование и каналом, и волоком коринфяне, естественно, взимали плату. Притом не малую. Коринф выгодно использовал свое географическое положение, а потому от года к году богател.

В античном мире даже появилась поговорка — «Не всякому ехать в Коринф», которая означала следующее — позволить себе жить в Коринфе мог не каждый. Уровень жизни и цен здесь был крайне высок. Об этом свидетельствовало еще одно знаковое выражение — «коринфизировать», которое обозначало желание жить в наслаждении и роскоши. Тем не менее, именно Коринф образовал внутри себя большую христианскую общину. Ее основателем стал апостол Павел, прибывший в Коринф в 52 году по Рождестве Христовом.

Павлу было прекрасно известно о репутации города, и он не слишком надеялся на то, что его проповедь здесь будет услышана. Тем более, что до того апостола постигла неудача в Афинах — городе значительно более нравственно благополучном, чем Коринф. Но по особому промыслу Божию коринфяне с большим воодушевлением приняли апостола Павла — многие из них с радостью крестились. Впоследствии Павел усердно поддерживал христианскую общину Коринфа и направлял ей послания.

Христиане Коринфа по преимуществу занимались торговлей. Как и многие работники этой сферы они привыкли конкурировать, работать в обстановке соперничества с иными людьми. Кроме того, существенное влияние на коринфян начиная с четвертого века до Рождества Христова оказывали киники — древнегреческие философы, ведшие себя подчас вызывающе и не желавшие мириться с недостатками окружающих. Во время пребывания апостола Павла в городе местные христиане сдерживали присущие им черты характера. Однако после отбытия апостола они пришли в состояние расслабленности и позволили негативным эмоциям проявить себя.

Коринфяне стали снова спорить, ссориться, конкурировать. Апостол Павел не имел возможности вернуться в город, поэтому направил коринфским христианам послание. В нем он, в частности, призывает своих читателей оставить привычку судить людей. Павел прямо говорит о том, что судить другого — дело неблагодарное и бесполезное. Человек не способен объективно оценивать даже себя. Это и имеет в виду Павел, когда пишет, что ему не важно, как думают о нем коринфяне, как думают о нем иные люди. Главным для апостола является то, что о нем считает Бог. Только Господь способен объективно оценить человека, стать судьей его жизни. Для апостола Павла, Бог — благостный судья. Говоря о Втором пришествии Христа и Страшном суде, который за ним последует, Павел подчеркивает, что, с одной стороны, Господь даст оценку всякой жизни, но все добрые поступки людей, непременно, получат похвалу от Бога. Поэтому и коринфян Павел призывает подражать Богу и ценить в других доброе.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Псалом 46. Богослужебные чтения

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Любой верующий человек желает, чтобы Бог поддерживал его на жизненном пути. Мы стараемся жить так, чтобы снискать его благословение и печалимся, если нам кажется, что он на нас гневается. Но возможно ли радоваться тогда, когда кажется, что Творец действует против тебя? Ответить на этот вопрос можно, обратившись к 46-му Псалму, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

Псалом 46.

1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом.

2 Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости;

3 ибо Господь Всевышний страшен, — великий Царь над всею землею;

4 покорил нам народы и племена под ноги наши;

5 избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил.

6 Восшёл Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном.

7 Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте,

8 ибо Бог — Царь всей земли; пойте все разумно.

9 Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своём;

10 князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли — Божии; Он превознесён над ними.

Тот, кто читал Ветхий Завет, знает, что иудеи воспринимали себя как единственный народ, который интересен Богу. Единственный народ, который он любит и ценит. Причем подобное мнение было не просто какой-то маргинальной идеей, но лежало в основании самой религии Завета, заключенного у подножия горы Синай. Свои победы иудеи переживали как победы, совершенные с помощью Божией, а поражения — как форму его гнева. Естественно, что подобное самовосприятие порождало специфическое отношение к остальным народам. Они воспринимались как отвернувшиеся от Бога, отвергнутые им и совершенно ему чуждые. Для самих иудеев эта позиция внутренне была очень удобна, ведь всегда легче быть хорошим на чьем-то фоне. Впрочем, вместе с таким отношением в пророческой литературе можно заметить одну важную мысль, которая звучала будто бы параллельно с ощущением собственной исключительности. Местами прикровенно, а местами и совершенно явно, пророки и библейские писатели говорят о любви Божией ко всем народам, о том, что Он в итоге всем желает блага и всех ведет по жизненному пути. Да, язычники отпали от Него, но они не исключены из Его любви и в итоге призваны к Нему вернуться. И самое интересное, что пути, которыми Он ведет людей, порой настолько необычны, что увидеть в них руку Божию очень трудно. Сегодняшний псалом хвалебный и очень радостный по своей интонации. Поющие его призывают радоваться тому, что Бог, как царь вселенной, покорил им народы и племена, выбрал их как потомков верного раба своего Иакова. В самой подобной мысли нет ничего необычного, ведь радость победителей естественна. Но вот что странно и даже поразительно, Псалом начинается не с этого. Только послушайте. Восплещите руками все народы. Воскликните Богу глазом радости. О чем это? Кто и чему должен радоваться? Народы земли призваны радоваться победе народа Божьего. Но если радость победителей понятна, то может ли быть понятна радость побежденных, ведь Псалом говорит именно об этом? На первый взгляд, подобная мысль звучит как оксюморон. Впрочем, конечно, только на первый. Дело в том, что народ Божий может побеждать только в одном случае, если он творит дело Божье. Если же остальные народы в этот момент ему противятся, а не противятся Богу, и значит победить их, это остановить их в совершении греха. Самое интересное, что подобная логика работает не только в масштабе народов, она вполне применима к личной жизни. В нас есть желания, которые соответствуют воле Божией, и есть те, что ей противоположны. Ни для кого не секрет, что они борются внутри нас, и всякий раз в нашем выборе побеждают то одни, то другие. Сегодняшний Псалом не только о борьбе народов, он также о нашей внутренней борьбе. Он призывает нас радоваться о Боге, который помогает нам бороться с грехом, помогает всему доброму, что есть в нас, одерживать победу над злом в нашем сердце.

Первое соборное послание святого апостола Петра

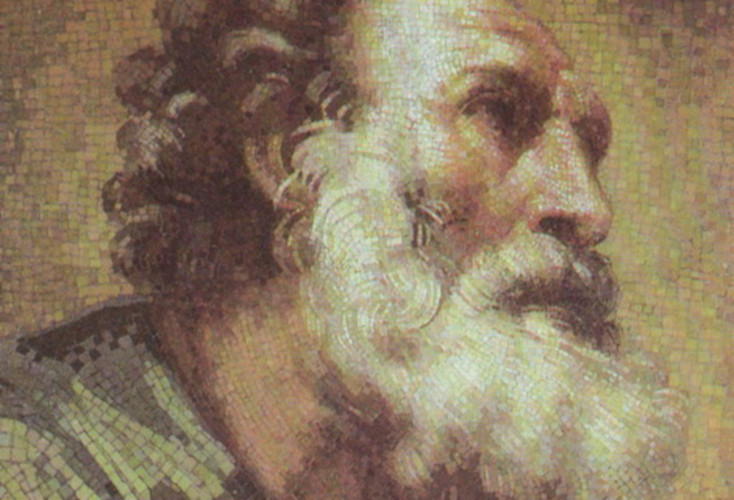

Апостол Пётр

1 Пет., 60 зач., III, 10-22.

Комментирует священник Антоний Борисов.

В мире живет огромное количество очень разных людей, но при всем этом многообразии национальностей, языков, культур, есть то, что всех нас объединяет — стремление к счастью. Проблема, однако, состоит в том, что мы часто вместо настоящего счастья выбираем его суррогат. Как же отличить, так сказать, оригинал от подделки? Нам в этом поможет отрывок из третьей главы первого послания апостола Петра, что читается сегодня утром во время богослужения.

Глава 3.

10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;

11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,

12 потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли).

13 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?

14 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.

15 Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.

16 Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.

17 Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые;

18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,

19 которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,

20 некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.

21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа,

22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.

Прозвучавший текст посвящен теме счастья, счастья правильного и богоугодного. Ведь каждый из нас знает, что если стремишься найти радость во грехе, получаешь в итоге только разочарование и боль. И апостол Петр призывает и своих первоначальных читателей, и нас с вами, не поддаваться ложным иллюзиям и не соглашаться на печальные эксперименты с совестью. Апостол, в частности, пишет, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Ни Бог, ни Церковь не запрещают таким образом нам радоваться жизни, любить жизнь. Просто не нужно идти против заповедей Божьих, поддаваться лукавой мысли о том, что якобы возможно найти компромисс между светом и тьмой. Этого никогда сделать не получится. Апостол Петр точно не был оторванным от реальной жизни романтиком. Он прекрасно представлял себе, что значит не в теории, а на практике жить благочестиво, в соответствии с заповедями. Это, среди прочего, предполагает, что в глазах окружающих ты становишься белой вороной. Просто потому, что не следуешь общей логике, которые часто ориентируются, к сожалению, не на доброе. Но апостол утешает нас. Он, например, пишет, «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Да, людям, выбравшим сторону зла, очень часто не нравится, когда рядом с ними находятся те, кто руководствуется иными вещами. Но это их дело, а те, кто выбрал сторону Христа, призваны этой стороны и держаться. Апостол, конечно, понимает, что жить по правде может быть очень и очень нелегко. Сам Петр, в конце концов, за свою верность Богу был казнен по ложному обвинению и за злобы людской. Но так апостол на собственном примере показал правдивость услышанных нами слов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Реабилитация для «особенных» детей из зоны конфликта

Тринадцатилетняя Аня живёт в Донецке и учится в обычной школе. У девочки — синдром Дауна, однако диагноз не стал для неё приговором.

Она растёт общительным ребёнком. Любит «Бременских музыкантов», разыгрывает сказки по ролям. Но «лишняя хромосома» всё же повлияла на здоровье. За первые шесть лет девочка несколько раз переболела пневмонией.

О курсе реабилитации для развития Ани в те годы не могло быть и речи. В Донецке тогда начались военные действия, а единственный детский неврологический центр находился в самом обстреливаемом районе. Поэтому до 13 лет девочка ни разу не была в руках специалистов.

Но у отважных родителей «особенных детей» появился верный помощник — фонд «Доброе сердце». Именно благодаря ему получилось наладить реабилитацию детей из новых территорий в центре «Берега». Он расположен на территории храма преподобного Сергия Радонежского в хуторе Старая Станица Ростовской области. Реабилитация здесь строится не только на медицинской и психологической, но и духовной помощи.

Для детей, выросших в зоне военных действий, в «Берегах» многое случается впервые: игра в песочнице, поход в бассейн. Но главное — встречи с профессиональными реабилитологами.

Мама Ани отмечает, что всего за неделю занятий дочь научилась лучше произносить звуки, а её речь стала осознаннее. Прогресс случился и у других гостей центра: пятилетняя Вероника впервые заговорила, а Есения, которая всегда закрывалась от посторонних, запела вместе с батюшкой.

Чтобы дети из зоны конфликта могли проходить полноценную реабилитацию в центре «Берега», необходимы средства на оборудование, оплату узких специалистов и питание для подопечных.

Поддержать это благое дело можно на платформе «Поможем».