Фото: Boris Busorgin/Unsplash

«Русский военный инженер. Майор. Благотворитель». Это всё о Павле Дягилеве, если говорить коротко. А если подробней, то Дягилев — один из самых образованных людей своего времени, участник реформы по освобождению крестьян от крепостной зависимости и благотворитель. Вся вторая половина жизни Павла Дмитриевича была посвящена меценатству.

Дягилев закончил в Петербурге Главное инженерное училище. Службу проходил в сапёрном батальоне и отличился на русско-турецкой войне 1828-ого года — был награждён орденом святого князя Владимира, дважды пожалован бриллиантовыми перстнями и один раз золотыми часами. В наследство Дягилеву достался дом в Перми, имение, винокуренный завод. Предприятие приносило такую прибыль, что Павел Дмитриевич сумел купить особняк в Петербурге. Вскоре он женился на дочери адмирала Сульменёва — Анне.

Семья Дягилевых была большой — у супругов родились четыре сына и четыре дочери. В 1850-ом году Павел Дмитриевич вышел в отставку и переехал в своё имение в Пермской губернии, часто навещая и Пермь, в которой у него имелся дом в 30 комнат, что было очень кстати, ведь детей в семье со временем стало больше — Дягилев взял на воспитание пятерых племянников, когда умерла их мать — его родная сестра.

По выходе в отставку Павел Дмитриевич занялся делами милосердия. Он финансировал строительство школ и богаделен. Содержал госпиталь для бедных. Пожертвовал крупную сумму строящемуся в Перми каменному театру. Стал директором попечительного Комитета о тюрьмах.

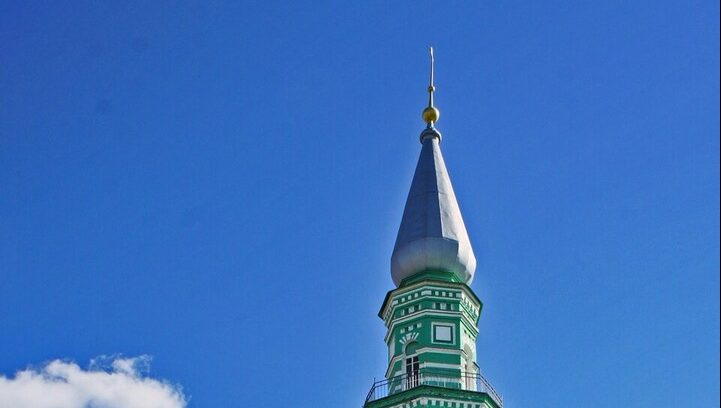

Благодеяния Дягилева коснулись многих храмов и монастырей Пермской губернии. Как говорили современники: «Едва ли существует хоть один монастырь, в котором не нашлось бы крупного пожертвования Павла Дягилева». Смыслом его жизни было пребывание с Богом. Благотворитель проводил много времени в молитвах, в его доме имелось множество икон, некоторые из них Павел Дмитриевич написал сам.

В 1851-ом году Дягилев купил в селе Николаевском имение у вдовы помещика Суворова. Помещик этот начал было возводить на своих землях церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери, но умер, не закончив работу. Храм достроил Дягилев. А в Уфимской губернии благотворитель построил Камско-Берёзовский монастырь.

Уже совсем старым, больным человеком Павел Дмитриевич не желал отходить от дел. Он продолжал исполнять обязанности казначея Пермского попечительства о бедных и приюта для детей бедняков. Часто приезжал туда, навещал ребят и заботился об их духовном воспитании. Создал в приюте два хора мальчиков, которые прекрасно пели в церквях.

Павел Дмитриевич прожил интересную жизнь и любил поговорить о старине. В гости к нему часто заходил сосед Николай Семёнович. Дягилев поил его чаем и угощал рассказами о своём прошлом. И сам не зная того, угодил в литературу. Сосед оказался известным писателем ЛескОвым. В сборнике рассказов «Мелочи архиерейской жизни» он описал Дягилева под именем господина N.

Говорили, что на Павла Дмитриевича очень походил его внук Серёжа — будущий импресарио, организатор знаменитых на весь мир балетных «Русских сезонов». Серёже было всего 11 лет, когда умер дед. Мальчик хорошо запомнил этот январский день 1883-го года. Как запомнила его и вся Пермь — весть о кончине благотворителя мгновенно разлетелась по городу. И весь город пришёл проститься с «редким мужем» — так Дягилева называли те, кому он помогал.

21 декабря. О монастыре основанном преподобным Кириллом Челмогорским

Сегодня 21 декабря. День памяти преподобного Кирилла Челмогорского, жившего в четырнадцатом веке.

Об основанном им монастыре — протоиерей Максим Горожанкин.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О Боге как Творце и Вседержителе

В 1-й главе Послания апостола Павла к колоссянам есть слова о Боге: «Всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».

О Боге как Творце и Вседержителе — протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О пророчествах о Христе в Ветхом завете

В 24-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Вот то, о чём Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».

О пророчествах о Христе в Ветхом завете — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема