Первым Египетским фараоном, упоминаемым в Библии, был Шешонк, именуемый в греческом переводе Священного писания Сусакимом. Именно этот монарх в десятом веке до Рождества Христова предоставил убежище израильскому подданному Иеровоаму, бежавшему от гнева оскорбленного им царя Соломона. Когда же правителем израильтян стал сын Соломона, Ровоам, Иеровоам поднял против него восстание десяти племен. Единое еврейское государство разделилось на Северное и Южное – Израиль и Иудею. Сусаким благоволил самозванцу, провозгласившему себя Израильским царем, и подвергал преследованию законного иудейского монарха. На пятом году царствования Ровоама фараон вторгся в Иудею и разорил множество городов.

Этот рассказ Третьей библейской книги Царств оспаривался многими учеными как достоверный вплоть до девятнадцатого века. Но в 1907 году он неожиданно был подтвержден в ходе исследований, предпринятых французскими археологами Огюстом Мариеттом, Гастоном Масперо и Жоржем Легреном на развалинах языческого храма Амона в египетской деревне Карнак.

Комментарий эксперта:

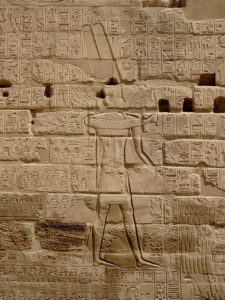

Деревня Карнак находится в том самом месте, где с третьего по первое тысячелетие до Рождества Христова располагалась египетская столица – город Фивы. Храм Амона представляет собой гигантское сооружение, возводимое на протяжении веков несколькими поколениями фараонов. Внес свой вклад в строительство этого культового здания и упоминаемый в Библии Сусаким. На южной стене Карнакского храма ученые обнаружили многочисленные вытесанные в камне иероглифы и рисунки, рассказывающие о военном походе этого монарха против Иудеи.

В центре рельефа изображен египетский бог Амон с серповидным мечом. Он ведет к фараону Шешонку сто пятьдесят шесть скованных иудейских пленников, привязанных веревками к его руке. Каждый пленник символизирует собой целый город – названия селений тут же подписаны иероглифами. Среди этих топонимов есть и упоминающиеся в Библии населенные пункты - Раввиф, Фаанах, Беф-Сан, Мегиддо и другие.

В 1929 году имя фараона Шешонка вновь зазвучало в связи с археологическим открытием. Французский египтолог Пьер Монте, производя раскопки города Танис на берегах восточного рукава Нила, обнаружил царский некрополь с нетронутыми захоронениями!

Комментарий эксперта:

Танис, наряду с Фивами, был одним из важнейших древнеегипетских городов, и подтверждением этому стало обнаруженное здесь захоронение сразу нескольких фараонов. Эту находку археологи назвали своей особенной удачей – ученым не часто удавалось войти в некрополь раньше нелегальных копателей, разграблявших исторические памятники. В одной из усыпальниц Пьер Монте обнаружил стоящий на небольшом постаменте саркофаг из чистого серебра с изголовьем в виде огромной головы сокола. На золотом чеканном покрывале мумии отчетливо читалось имя фараона – Шешонк! Под драгоценным покровом находилась посмертная золотая маска египетского царя. Это была вторая подобная находка – первая обнаруженная учеными маска принадлежала знаменитому Тутанхамону.

Несмотря на то, что имя Шешонка было указано на саркофаге, не все ученые согласились с тем, что мумия принадлежит упомянутому в Библии фараону. Многих смутило то обстоятельство, что другие мумии царского некрополя носили имена правителей более поздней династии. В 1993 году британский египтолог Айдан Додсон опубликовал в связи с этим научную статью под названием «Обнаружен ли новый царь Шешонк?», в которой высказал предположение, что в Танисе захоронен неизвестный правитель Египта, взявший себе тронное имя прославленного предшественника. Однако, к этому моменту уже никто не сомневался в реальности существования фараона, дела которого описаны в Третьей книге Царств.

У иконы

Фото: Piqsels

Воскресенье. Ранее утро, город ещё спит. А мы с женой и детьми уже у храма Христа Спасителя. Приехали к Тихвинской Иконе Божьей Матери. Святыню привезли из Тихвина в Москву всего на несколько дней. Этот образ для нас особенный. В день памяти святыни родился наш сын. С его рождения началось воцерковление нашей семьи.

Поклониться иконе со всех сторон спешат люди. Как живые ручьи стекаемся мы к храму. Очередь с каждой минутой растёт, лица у людей сосредоточенные, каждый думает о своём. И чем ближе к святыне, тем явственнее ощущается волнение и трепет в воздухе. В ожидании встречи молюсь за родных, друзей, знакомых.

У святыни нас ожидают волонтёры, направляют, просят не задерживаться. Кого-то тихонько поторапливают, и это понятно — сотни людей всё ещё в очереди на улице. Благоговейно, с любовью прикладываюсь к иконе. И быстро отхожу. Направляясь к выходу, сожалею, что не успел рассмотреть лик. Запечатлеть в памяти.

Уже на улице рассматриваю бумажную иконку, что вручили детям возле святыни, и сердце наполняется благодарностью, а глаза слезами. Смотрю на лица людей, выходящих из храма, и замечаю улыбки, много улыбок... Верующие бесконечным потоком спускаются со ступеней храма Христа Спасителя и плавно соединяются в единое целое. Вот они — живые реки веры.

Текст Екатерина Миловидова читает Илья Дрознин

Все выпуски программы Утро в прозе

Тайный Угодник

Фото: Piqsels

Решили мы как-то с моим 10-летним сыном Егором разгадать загадку. Дело было на даче. Ранним утром на террасе дома мы ожидали Тайного Угодника. Так мы прозвали того, кто тайно наполнял водой бочку в нашей бане.

Мы приехали из города два дня назад, вечером, и оказалось, что воды в посёлке нет из-за ремонта. В таких случаях мы обычно используем запас из банной бочки. Однако в этот раз ёмкость оказалась пустой. Это я забыл долить в неё воду в прошлый раз. Посетовав на свою забывчивость, я оставил решение проблемы на утро. А утром... бочка оказалась полной! И следующим утром кто-то снова заполнил её доверху.

В том, кто это сделал и была загадка, которую мы хотели разгадать. Следующим утром сын специально встал пораньше и затаился под террасой, откуда просматривался вход в баню.

И вот, ровно в шесть утра появился он — Тайный Угодник. Им оказался... соседский мальчишка Коля. Между нашими участками нет забора, и он пробрался через кусты. В руках у подростка были два ведра. Егор выскочил к нему навстречу и, кажется, напугал. Я поспешил сгладить ситуацию:

— И откуда же ты носишь воду, Коля? — спросил я с улыбкой, спускаясь с террасы.

— С колодца возле лодочной станции, — сказал подросток и, краснея, опустил глаза. — Простите, пожалуйста... Нам в воскресной школе дали задание на лето — сделать какое-то доброе дело, но тайно, чтобы никто не узнал. Я случайно услышал ваш разговор про бочку и вот...

Мы переглянулись с Егором и одновременно засмеялись.

— А мы тебя так и прозвали — Тайным угодником, — объяснил мой сын.

Коля смущённо улыбнулся, и мы все вместе отправились на кухню пить чай.

Текст Клим Палеха читает Илья Дрознин

Все выпуски программы Утро в прозе

Случайная попутчица

Фото: Piqsels

Солнце только поднимается над городом, а я уже отправился в путь. Сижу на скамейке на пригородной станции и жду свою электричку. Собрался на выходные на дачу, к семье. В дорогу прихватил новенькую книгу. И с удовольствием приступил к чтению, не дожидаясь начала поездки. Через полчаса подъехала моя электричка. Стоянка на этой станции всего несколько минут. Я нехотя оторвался от книги и уже собирался было подойти к дверям вагона, как вдруг меня окликнула пожилая женщина. «Мужчина, не поможете мне сумку занести?», — «Конечно, помогу». Наконец-то мы зашли, и поезд тронулся. Женщина с сумкой села на лавочку. А я устроился напротив и потянулся в рюкзак за книгой. Но вдруг понял, что впопыхах оставил её на станции, на скамейке... Меня охватило чувство досады. А моя случайная попутчица, видимо заметив мой удручённый вид, решилась со мной заговорить. Поначалу я отвечал неохотно, но слово за слово, и мы разговорились. Эта милая пожилая женщина напомнила мне мою бабушку... Дорогую, любимую бабушку, которой давно не стало. Но, которая, сейчас, в данную минуту была очень близко. Чувство детской искренней радости наполнило моё сердце. И я мысленно поблагодарил Бога за близких людей и за тех, кого Он посылает мне на пути. Как же всё-таки хорошо, что я забыл свою книгу!

Текст Дарья Никольская читает Илья Дрознин

Все выпуски программы Утро в прозе