Могут ли мультфильмы быть полезными для ребёнка? Об этом в программе "Материнский капитал" расскажет культуролог Анастасия Абрамова.

Могут ли мультфильмы быть полезными для ребёнка? Об этом в программе "Материнский капитал" расскажет культуролог Анастасия Абрамова.

С.Бакалеева

— Здравствуйте, это программа «Материнский капитал» - программа о самом дорогом – о семье и детях. Мультфильмы такой легкий способ занять внимание ребенка, что одни ребенка злоупотребляют им, а другие боятся и всячески ограждают своих детей, хотя бы до определенного возраста. А как на самом деле, могут ли вообще мультфильмы быть ребенку полезны? Давайте спросим у культуролога Анастасии Абрамовой. Здравствуйте, Анастасия!

А.Абрамова

— Здравствуйте!

С.Бакалеева

— Я знаю, что Вы ведете курс, который так и называется «Смотрим мультфильмы» для родителей.

А.Абрамова

— Да, смотрим исключительно со взрослыми детские мультики.

С.Бакалеева

— Так, как Вы как специалист считаете, они могут быть полезными?

А.Абрамова

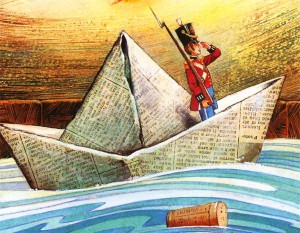

— Вы знаете, я думаю, что поскольку в культуре все очень неоднородное бывает, да, то есть бывают плохие мультики, такие, сделанные на потребу взрослого, например, развлечения, а бывают замечательные мультики, сделанные с большой долей художественного таланта их создателей и адресованные такие действительно полноценные создания и взрослым и детям, и маленьким детям, и бабушкам, и дедушкам. Вот, это то, что мы называем золотой фонд мультипликации. Вот такой золотой фонд надо искать везде, не только в мультипликации, ну собственно родители этим занимаются. И в литературе они этот золотой фонд собирают, ищут, и в театре, и в музыкальном искусстве, это наше такое родительское дело золотые фонды собирать и стараться их презентовать нашим детям.

С.Бакалеева

— Но, чтобы этот фонд собрать, нужно знать критерии вероятно по каким отбирать. Ну, скажем, например, эстетика, в которой нарисован… в которой, вернее, создан мультфильм. Все, наверное, помнят у Евгения Гришковца в каком-то из его произведений была такая реплика, когда он вспоминая свое детство говорит: «Вот ждешь-ждешь этот мультфильм, включаешь телевизор – кукольный…», - и вот это разочарование детское от того, что мультфильм оказался не нарисованный, а кукольный, действительно, да им больше нравится стилистика рисованная, а когда мы смотрим будучи взрослыми людьми кукольные мультфильмы, поражаешься, насколько они интересно сделаны, насколько с художественной точки зрения интересные произведения. А как быть в этом смысле, то есть, свои представления предлагать ребенку?

А.Абрамова

— Ну, я думаю, что в своих представлениях нужно, как Вы правильно сказали, ориентироваться на некоторые критерии, критерии качественного художественного произведения. Все-таки мультфильм – это тоже произведение художественного творчества, скажем в таком высоком смысле слова художественного. Критерии эти очень просты, во-первых, содержание, даже не эстетика, в какой исполнены мультипликационные образы, прорисованы, а все-таки содержание. О чем, к чему этот мультик зовет, каким он движениям души ребенка дает возможность проявиться, о чем переживать, о чем подумать? Хотя, конечно, мы с вами понимаем, что когда речь идет о детках дошкольного возраста, у них еще рацио совсем не сформировано, думать, так серьезно задуматься дело возраста гораздо более позднего, вот, пожалуйста, вам тогда и критерии, если мы говорим о мультиках для маленьких, прежде всего, какие движения души должен будить мультик? Это сочувствие, сострадание, это желание бежать, спасать, нестись на помощь, это радостное упоение от того, что злодей наказан, что надежда никогда не умирает, даже последней, просто никогда, что в этом мире всегда есть те, на кого можно положиться, это психологи называют базовое доверие ребенка к миру. Наверное, это одна из проблем современной мультипликации, причем качественной хорошей мультипликации, вот иногда нарушение вот этого чутья, того, что нужно маленькому ребенку, часто хорошие маститые авторы, победители разных фестивалей, в содержание мультфильмов вкладывают взрослые смыслы, а мы взрослые на этот мир смотрим не так радостно и радужно, как дети. Мы печалимся гораздо больше, чем они, хотя они тоже печалятся иногда и мультик может их поддержать в этом плане, как и хорошая книжка, как и хорошее кино, дать им надежду, что ты не один такой, что выход всегда есть.

С.Бакалеева

— Ну в целом интонация все-таки должна быть радостной у мультфильма? Это полезнее, это здоровее?

А.Абрамова

— В целом интонация должна быть обнадеживающая, дающая надежду. Иногда веселая, иногда лирически грустная, но должен быть всегда выход. Так устроены русские сказки, например, вот этот алгоритм замечательно отработан в культуре, герой попадает иногда в самые страшные обстоятельства и тут вроде ничего радостного. Там пойди с Василисой Прекрасной за огнем к Бабе-Яге, пойди вон там на кольях эти черепа на тебя смотрят, всадники там всякие красный, черный, белый по пути встречаются, довольно страшно, тревожно, напряженно, но ребенок следуя за героем сказки, или мультфильма, фильма, литературного произведения, тут одни алгоритмы действуют, он должен пройти сквозь вот это тревожное напряженное, выйти победителем и с наградой. Также и в мультфильме.

С.Бакалеева

— То есть не нужно бояться сложностей?

А.Абрамова

— Герой должен быть сложным, но надо иметь в виду о каком возрасте мы говорим. То есть, если мы говорим о возрасте среднем дошкольном, а вообще мультфильмы рекомендуется, вот нижняя граница это где-то около трех лет, хотя понятно, что в практике уже в два года дети сидят перед экраном.

С.Бакалеева

— Вы считаете, что не стоит этого делать, правильно я понимаю?

А.Абрамова

— Я думаю, что тут нам психологи подсказывают, есть такая знаменитая книжка автора, исследовавшего влияние экрана, не только мультипликации, вообще экрана на маленьких детей, то есть речь идет о младшем дошкольном возрасте – это книжка с очень красноречивым названием «Застывший взгляд». Если мы хотим наблюдать у наших детей взгляд все-таки такой живой, любознательный, всматривающийся в жизнь, а не застывший, надо понимать, что время, которое проводит малыш перед экраном – 15 минут – это просто самый большой максимум –это возраст 2-3 года, а дальше, когда ребенок растет, то его возможности расширяются – и время может быть больше и содержание сложнее.

С.Бакалеева

— То есть, полнометражный мультфильм в каком возрасте допустимо ребенку показать, как Вам кажется?

А.Абрамова

— Не знаю, что бы сказали тут психологи, существуют некие такие усредненные стандарты, что такое полнометражный мультфильм – это час, а то и больше перед экраном. Да, если это качественное хорошее произведение, не типа… можно и Том и Джерри сидеть и час и два вдруг зависать смотреть, или какой-нибудь «Ледниковый период» 2, 3 и так далее, я думаю, что это в любом возрасте, ну в общем как-то не очень полезно, столько времени своей жизни отдавать не качественному продукту.

С.Бакалеева

— У нас принято доверять советским мультфильмам, родители может быть просто, может быть отчасти это проще, отчасти впечатления детские подталкивают их к этому, считают, что советские мультфильмы, они сами по себе априори безопасны, это действительно так? Все ли советские мультфильмы качественные и можно ли так за глаза, зная, что это мультфильм студии Союзмультфильм, безопасно вручить ребенку, или посадить перед экраном?

А.Абрамова

— Ну, в общем, с большой степенью допущения можно сказать, что да, потому что все-таки существовали очень строгие критерии, очень чутье такое детской души, чтобы она входила в мир не поврежденной от соприкосновения со взрослым миром, во всяком случае, который на экране специально для ребенка взрослыми людьми создается аниматорами мультипликаторами. Вот интересно, что 2012 год, мы празднуем сто лет анимации отечественной российской, отсчитывая от первого мультфильма, созданного в 1912 году, условно первого, Владислава Старевича, который называется «Прекрасная Люканида», это кукольный мультфильм. Его совсем нельзя назвать детским, он совершенно взрослый, там сюжет адюльтер, но из этого начала мультипликации выросло удивительное совершенно направление, четко ориентированное на ребенка, на бережное, такое вот взращивание человека. Потому что самое рискованное, что сегодня предлагает наша культура и мультипликация в частности, и кино, и литература, и журналы, и СМИ, это вот навязывание ребенку соблазнов, искушений взрослого мира. Традиционная культура, традиция и хорошая детская литература, мультипликация, кинематограф, они наоборот препятствовали этому, помогая ребенку взрослеть в соответствии с возрастом, обретая систему нравственных координат в жизни для того, чтобы потом эти взрослые соблазны в определенную положить коробочку, которую в общем, приличные люди, уважающие человеческое достоинство свое, эту коробочку даже и не достают, не открывают, как ящик Пандоры. В 2012 году летом прошел в Суздале фестиваль в честь столетия российской анимации и вот они обсуждали, ведущие, просто ярчайшие представители отечественной мультипликации, что же войдет в золотую сотню наших мультиков. И вот, несмотря на то, что сто лет прошло, и мы живем уже в XXI веке, а Вы спрашиваете о советской мультипликации, ее качестве, удивительно что, что в эту золотую сотню, во всяком случае в первую десятку попали мультфильмы не созданные в XXI веке, это практически все мультфильмы советского периода. На первом месте «Жил был пес», и дальше в эту десятку входят естественно несколько мультфильмов Норштейна, «Ежик в тумане», несколько мультфильмов Петрова – «Корова», «Старик и море», «Карлсон», «Каникулы Бонифация», в общем все то, что было бережно и с большой любовью взрослыми создано для детей, для их радости и их взросления.

С.Бакалеева

— А что-то из современного то вошло, вообще в классический этот список?

А.Абрамова

— В золотую сотню, там несколько мультфильмов вошли, но вот в последнее время, мы с вами, наверное, очень радовались успехам замечательного нашего мультипликатора Петрова, его работе «Старик и море», это большой полнометражный прекрасно рисованный мультфильм по произведению Хемингуэя, он адресован все-таки тем, кто постарше и даже, в общем, взрослым, это полноценное художественное произведение. У него же есть замечательные еще несколько работ «Первая любовь» - это подростковые такие тексты мультипликации, культуры.

С.Бакалеева

— Как раз мы говорили об эстетике создания мультфильма, это совсем другая эстетика, правда? Нашему маленькому зрителю может быть даже непривычно, ведь, насколько я помню, он красками по стеклу создает свои мультфильмы.

А.Абрамова

— Понимаете в чем дело, эта эстетика, это рука мастера, вот эстетику определяет рука мастера. Для того, чтобы создать клип и цепочку кадров из таких клипообразных, клиповидных кадров героев, для этого рука мастера не нужна и годы работы и учебы.

С.Бакалеева

— Согласна, я хотела спросить, нужно ли приучать наших детей к такой эстетике?

А.Абрамова

— Они с удовольствием смотрят, обратите внимание, например, старые мультфильмы, которые рисовались огромной командой мультипликаторов долго, тщательно, без всяких компьютеров, такие, как «Аленький цветочек», например, помните такой замечательный рисованный мультфильм и на всю жизнь эти герои, они прекрасны и внутренне и внешне.

С.Бакалеева

— То есть, то, что хорошо, ребенок и так поймет, что это хорошо, для этого не нужно специально усилий прилагать никаких?

А.Абрамова

— Да, потому что дело не только в том, как нарисовано, дело в том, чем это согрето, вот все-таки талантом автора. Я думаю, что родителям тут нужно ориентироваться на имена, на имена знать имена Петрова, Норштейна, появляются новые сейчас мультипликаторы молодого поколения, например, смотрите, как замечательно талантливо сделан проект с колыбельными.

С.Бакалеева

— «Колыбельные мира», Вы имеете в виду?

А.Абрамова

— «Колыбельные мира», да, удивительно тонко, бережно, «Гора самоцветов», да, вот это лучшее, наверное, что появилось за последнее время в нашем кинематографе.

С.Бакалеева

— Как Вы считаете, Анастасия, стоит ли покупать мультипликационных героев и поощрять игры по мотивам мультфильмов?

А.Абрамова

— Думаю, что это неизбежно, когда ребенок чем-то увлечен, тогда предмет его увлечений не ограничивается, скажем, ну книжкой, из которого он это увлечение черпает. Читаем сказку с ребенком и сказочные персонажи вываливаются просто из книжки, мультипликационные персонажи из экрана. Почему это происходит? Потому что ребенку свойственно себя с героем отождествлять, это важно для его личностного развития.

С.Бакалеева

— То есть, это не плохо?

А.Абрамова

— Это очень хорошо, прочитали хорошую сказку, боролись со змеем вместе с Никитой Кожемякой, бросили мамин красный платок, у ребенка будет плащ, дали ему половник – будет меч, сбрую на табуретку набросили, уже скачем. Так же и с мультипликационными героями, вопрос все-таки, каков герой, вот на что нужно обращать внимание родителям.

С.Бакалеева

— Спасибо большое, с нами была Анастасия Абрамова и мы с ней говорили о мультфильмах. Оказывается, мультфильм – это художественное произведение, не нужно об этом забывать, не нужно их бояться, а стоит создавать свой семейный золотой фонд мультфильмов. Всего хорошего!

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

22 февраля. О литературном жанре жизнеописаний христиан

Сегодня 22 февраля. В этот день в 1705 году Святитель Димитрий Ростовский закончил работу над «Житиями святых».

О литературном жанре жизнеописаний христиан, канонизированных Православной Церковью, — доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон Томачинский.

Жития святых издавна было любимым чтением православных христиан. Это читалось и в домашнем быту людьми, и в монастырях. Житие Димитрия Ростовского всегда русский народ очень почитал, и даже самому святитель. Димитрию, как известно, неоднократно являлись мученики, например, говорили о том, что «А ты обо мне не все еще написал, вот у меня еще такие и такие были раны, я еще так пострадал». То есть это было чудесное откровение во многом для него. Но понятно, что они носят билетаризированную форму и для кого-то могут показаться порой какими-то немножко сказочными. В этом смысле можно взять и «Жития новомучеников», которые уже в современных изданиях публикуются со всеми выверенными деталями, документальными подтверждениями. И поскольку это люди, близкие к нам по времени, то их пример, конечно, очень вдохновляет и помогает нам в нашей современной жизни, помогает хотя бы понять, что не в такой тяжелой обстановке мы живем, как другие. И не таким уж испытанием подвергается пока наша вера. Поэтому важно видеть перед собой пример настоящих героев, настоящих рыцарей духа, чтобы хоть немного воспринять их дух, хотя бы в какой-то степени суметь подражать их любви ко Христу.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 февраля. О духовной пользе поста

Сегодня 22 февраля. Заговенье на Великий пост.

О духовной пользе поста — епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, пост усмиряет нашу грешную и прихотливую плоть, освобождает из-под ее тяжести душу, сообщая ей как бы крылья без свободного парения к небу, дает место действиям благодати Божией. Кто постится свободно и правильно, тот знает, как душа бывает легка и светла во время поста. Тогда легко идут в голову и мысли добрые, и сердце бывает чище, нежнее, сострадательнее. Мы ощущаем стремление к делам добрым, является сокрушение грехах, душа начинает чувствовать гибельность своего положения и начинает сокрушаться грехах. И когда мы не постимся, когда мысли в беспорядке, чувство необузданно и воля позволяет себе все, тогда редко увидишь в человеке спасительную перемену, тогда он мертв по своей душе. Все силы ее действуют по неверному направлению. Главная цель действования, цель жизни, выпускается из виду. Является множество частных целей, почти столько, сколько есть у каждого человека страстей или прихотей. А кто постится по-христиански, разумно, свободно, тут подостаивается воздаяние за свой подвиг от Отца Небесного. Отец Твой, сказал Спаситель, об истинном постнике, видящий тайное, воздаст Тебе явно. А воздаяние-то, без сомнения, всегда бывает щедрое, истинно отеческое, к самой существенной нашей пользе.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 февраля. О добродетели прощения

Сегодня 22 февраля. Прощёное воскресенье.

О добродетели прощения — настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.

Почему же так важно для человека уметь прощать? Почему великий подвиг Великого Поста начинается именно с этого, с действия, которое требует от нас осмыслить, насколько глубоко мы сумели освоить эту первейшую христианскую добродетель. О том, что она первейшая, говорит сам Господь. Когда мы обращаемся к Богу в молитве «Отче наш» и просим Его оставить долги наши, мы всегда говорим точно так же, «Господи, как мы оставляем должником нашим». Поэтому для христианина прощение — это и альфа, и омега. Все начинается с прощения, и степенью, насколько мы готовы всех простить, измеряется духовный успех человека. Так как же к этому приступить? Наверное, самые простые духовные рецепты заключаются и в молитве Амвросия Оптинского, который сказал, что если у тебя в сердце есть на кого-то что-то, нужно обязательно молиться следующим образом: «Спаси Господи и помилуй раба твоего (такого-то), и святыми его молитвами помилуй меня грешного». Сделайте шаг к прощению, а дальше Господь даст вам возможность иметь успех в этой добродетели.

Все выпуски программы Актуальная тема