Знаменитый писатель Василий Белов вообще-то сначала хотел стать поэтом. В юности он писал очень неплохие стихи, благодаря которым, кстати, прошел конкурсный отбор и поступил в Московский Литературный институт. Однако столичным жителем Белов не стал: душа его рвалась на родную Вологодчину. Дома он издал свою первую книгу – сборник стихов. А потом вдруг понял, что настоящее его призвание – это все-таки проза. Широкую известность Василий Белов приобрел после того, как в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году в свет вышла его повесть «Привычное дело». Точно так же – «Привычное дело» - называется и современный сборник произведений писателя, выпущенный издательством АСТ.

Знаменитый писатель Василий Белов вообще-то сначала хотел стать поэтом. В юности он писал очень неплохие стихи, благодаря которым, кстати, прошел конкурсный отбор и поступил в Московский Литературный институт. Однако столичным жителем Белов не стал: душа его рвалась на родную Вологодчину. Дома он издал свою первую книгу – сборник стихов. А потом вдруг понял, что настоящее его призвание – это все-таки проза. Широкую известность Василий Белов приобрел после того, как в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году в свет вышла его повесть «Привычное дело». Точно так же – «Привычное дело» - называется и современный сборник произведений писателя, выпущенный издательством АСТ.

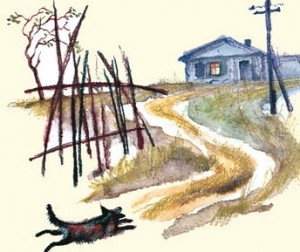

Повесть и несколько рассказов – «Скворцы», «За тремя волоками», «На Росстанном холме» и другие – дают исчерпывающий ответ на вопрос, почему Василия Белова называют писателем-«деревенщиком». Село со всем его своеобразным, ни на что не похожим колоритом; люди, из поколения в поколение живущие в нём, и земля, обильно кормящая всех, кто умеет и хочет на ней трудиться – вот главные герои произведений Белова. За это его еще иногда именуют «почвенником». Но все же «почва» - для писателя не только колхозная пашня, а еще и человеческая душа. А копнуть вглубь нее, как известно, бывает куда сложнее, чем в самую твердую землю.

И все-таки Василию Белову удается нащупать самые тонкие струны, высветить самые потаенные уголки души своих героев. Иван Африканович Дрынов из повести «Привычное дело» прошел всю войну до самого Берлина, и, будучи отцом девятерых ребятишек и работягой, не утратил ни блеска в глазах, ни доброты, ни радости просто от того, что он живет на этом свете. Он до боли в сердце любит детей и жену Катерину, свою деревню, поле, где знает каждую травинку… И даже недолгий разрыв этой глубокой, корневой связи, этой пуповины, дающей жить и дышать, оборачивается для героя трагедией.

Белов убедительно доказывает, что быть советским писателем-деревенщиком – вовсе не значит создавать грубые, неотесанные образы или ура-патриотические портреты колхозников-ударников. Его герои – тонкие личности: сомневающиеся, ищущие, задающиеся вечными вопросами бытия. И при этом они невероятно светлые – ведь доброта, любовь и счастье от ощущения того, что живешь на родной земле для них, как и для Василия Белова – «Привычное дело».

«Замысел Бога о человеке». Протоиерей Андрей Рахновский

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с протоиереем Андреем Рахновским читали и обсуждали фрагменты из комментария преподобного Максима Исповедника на слово святителя Григория Богослова «Природы обновляются и Бог становится человеком», посвященные тому, какой замысел Господь вложил в человека и почему исполнить этот замысел оказалось возможно только благодаря Христу. Разговор шел о природе Бога и природе человека, а также каким образом человек может стать богом по благодати.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

«Святыни Рождества Христова». Протоиерей Тимофей Китнис

Гостем программы «Светлый вечер» был протоиерей Тимофей Китнис.

Разговор шел о различных сохранившихся святынях, связанных с Рождением Иисуса Христа.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с киноведом Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рождественским мотивам в литературе (эфир 30.12.2025)

Третья беседа со священником Александром Сатомским была посвящена христианскому взгляду на празднование Нового года (эфир 31.12.2025)

Четвертая беседа с искусствоведом Ириной Языковой была посвящена иконографии Рождества Христова (эфир 01.01.2026)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.

Темы беседы:

— Искусственный интеллект — влияние на разные сферы жизни человека;

— Праздники и понимание счастья;

— Ожидания от 2026 года;

— Учителя и ученики — выстраивание отношений.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер

- «Святыни Рождества Христова». Протоиерей Тимофей Китнис

- Светлый вечер с Владимиром Легойдой

- «Иконография Рождества Христова». Ирина Языкова

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов