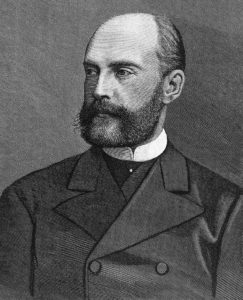

Поэта, стихотворения которого я Вам сейчас прочитаю, нет на свете уж более ста лет. Он умер в 1904 году и звался Константином Случевским.

Поэта, стихотворения которого я Вам сейчас прочитаю, нет на свете уж более ста лет. Он умер в 1904 году и звался Константином Случевским.

Один из самых загадочных и непредсказуемых русских стихотворцев, Случевский был, помимо прочего, поэтом напряженной мысли, что роднит его с Петром Вяземским и Федором Тютчевым. Странно думать, что наиболее полное поэтическое собрание Случевского вышло только – и ровно – через сто лет после его ухода: в 2004-м году. Радостно сознавать, что это случилось усилиями Елены Тахо-Годи – известного российского филолога и поэта, чьи стихи, кстати сказать, были гостями наших «Рифм жизни»… Итак, читаем:

Молитва Ариев древней других! Она,

Тончайшей плотью слов облечена,

Дошла до нас. В ней просит человек,

Чтоб солнце в засуху не выпивало рек,

Чтоб умножалися приплодами стада,

Чтоб червь не подточил созревшего плода,

Чтобы огонь не пожирал жилищ,

Чтоб не был человек болезнен, слаб и нищ!Какая детская в молитве простота!

Когда сравнишь ее с молитвою Христа,

Поймешь: как много зла на жизненном пути

По человечеству должно было взрасти,

Чтобы оно могло понять и оценить –

Божественную мысль, мысль новую... простить!Константин Случевский, «Две молитвы» (около 1881-го года).

Поэзию Случевского принято считать «мостиком» между веком Золотым (поэт родился в год смерти Пушкина) и – Серебряным. Его даже называли – и не без оснований – предтечей и певцом русского символизма. Необычность его поэзии – в кажущемся пренебрежении всеми поэтическими законами – и пушкинскими и «послепушкинскими» одновременно, – когда рядом с отточенными строками и выверенными образами соседствуют косноязычные, чуть ли не графоманские обороты… Он благоговейно любил Россию, и как верно писали о нём спустя годы, «тревожился за ее будущее пророческой тревогой».

Нередко его муза казалось угрюмой, невыносимо страдальческой, и в то же время, особенно в конце жизни, Случевский создал стихи, полные необыкновенной духовной бодрости и надежды. И в этом превзошел многих.

Ты подарил мне лучшую из книг –

Евангелье! Но миновали годы,

Коснулись книги всякие невзгоды,

Я добыл новую. И снова ты возник,

Ты – подаривший первую когда-то...

Давно ты умер; всё забвеньем взято,

Но в памяти моей, для сердца, для меня

Ты жив в сиянии таинственного дня!

Таких таинственностей в мире духа много,

И в каждой видится какая-то дорога...

Умру и я в свой срок. Но, может, этот стих,

Без самопомощи, без воли, без отваги,

Прожив года на лоскутке бумаги,

Дойдет до новых дней и до людей иных...

Бессмертье будет в том, – без имени, конечно...

Однако может быть, что за могилой, там,

Не будет смысла личным именам,

Но каждый будет жить собой и бесконечно...Константин Случевский, из книги «Песни из Уголка» (1895 – 1901)

30 декабря. О Новом завете Бога и человека

В 9-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о ветхозаветной скинии: «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего».

О Новом завете Бога и человека — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

30 декабря. О важности сохранения брака

В 10-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа о незыблемости супружеских уз: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает».

О важности сохранения брака — священник Александр Ермолин.

Все выпуски программы Актуальная тема

30 декабря. О творчестве Джозефа Киплинга

Сегодня 30 декабря. В этот день в 1865 году родился английский писатель, лауреат Нобелевской премии Джозеф Редьярд Киплинг.

О его творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема