— В то время как по всей стране идет борьба с религиозным мракобесием, в поликлинике, точнее, в операционной одной из центральных больниц, висит икона. Как вы думаете, это одобрит вышестоящее руководство?

— Я думаю, вышестоящему руководству главное, чтобы здесь лечили людей. И чтобы для этого были созданы нормальные условия. Для меня, как для человека верующего, нормальные условия — это икона, которая висит на рабочем месте, то есть, в операционной.

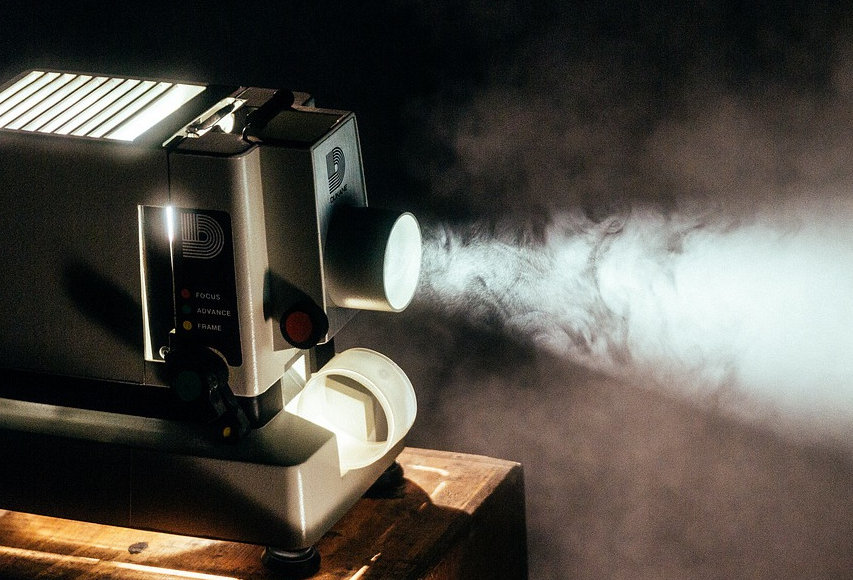

Такой диалог между чекистом и профессором медицины, блестящим хирургом Валентином Феликсовичем Войно-Ясенецким, ныне известным как удивительный святой и чудотворец нашего времени — святитель Лука Крымский, — звучит в художественном фильме режиссёра Александра Пархоменко под названием «Излечить страх». Место и время действия эпизода — советский Ташкент, 1921-й год. Именно тогда, в разгар жесточайших гонений на Церковь, профессор Войно-Ясенецкий неожиданно для всех принимает священный сан. Под его белым докторским халатом теперь — чёрная ряса, а на стене операционной — икона Божьей Матери. В фильме мы видим, как, став священником, а потом и архиереем, профессор безбоязненно исповедует свою веру в Бога и при этом продолжает самоотверженно лечить людей. Его стремление помогать каждому ярко высвечено в картине — например, в эпизоде из красноярской ссылки, куда архиепископ Лука, чудом избежав расстрела, попал за активную религиозную деятельность. Святитель встречает слепого юношу и не проходит мимо:

— В Бога Веруешь?

— Верую. Верую, да видать нету Ему до меня дела. Копеечку подайте.

— Не бойся. Не бойся, я доктор. Глаза твои поглядеть хочу. Ай-ай. Давно ослеп?

— Мальцом ещё был совсем.

— А сколько годков тебе?

— Семнадцать… где-то.

— Рановато тебе ещё милостыню просить. Я думаю, тебе помочь можно.

— Да?

— Пойдём-ка со мной!

Картина «Излечить страх» невероятно живо и правдиво показывает нам необыкновенную личность главного героя. Актёрам — молодого Войно-Ясенецкого играет Андрей Саминин, а архиепископа Луку в старшем возрасте — Виталий Безруков — удалось тонко передать, кажется, не только внешний, но и внутренний мир своего персонажа. Мы видим человека, много страдавшего, но твёрдо сознающего: только вера и любовь дадут силы всё преодолеть. Жизнь святителя Луки зритель наблюдает как бы сквозь призму его собственных воспоминаний. Сначала мы попадаем в 1961-й год и застаём архиепископа в последние дни его жизни. К святителю, который полностью ослеп и уже почти не встаёт с постели, наведывается молодой семинарист Серёжа. Ему-то и рассказывает архиепископ о своей непростой жизни, эпизоды которой воплощены на экране. Но Серёжа завербован сотрудниками Комитета госбезопасности. И у него есть задание — отравить владыку. Вот только беседы со святителем Лукой неожиданно переворачивают душу семинариста. Он раскаивается, когда слышит такие слова архиепископа:

Тяжело, Серёжа, когда веры нет. Когда живёшь, как листок оторванный. А когда есть вера, есть призвание, то со всем справиться можно.

Прозвучавшая сейчас простая, но глубокая мысль, не покидает зрителя при просмотре картины Александра Пархоменко «Излечить страх». Когда видишь, как переживает герой смерть любимой жены, как на изнурительных допросах не изменяет своей вере, как в ссылке едет на собачьей упряжке за сотню вёрст по снегу, чтобы вылечить больного или, в самодельном облачении, с крестом, связанным из двух щепок, проводит таинство крещения… И не нужно никаких сверхъестественных чудес, чтобы понять: этот человек поистине — святой. Очень точно звучит за кадром в самом начале фильма цитата Патриарха Кирилла, озвученная как своеобразный эпиграф по всей киноленте: «Святой опознаётся не в громких словах и грандиозных деяниях, а в повседневных делах».

Важно отметить ещё и то, что фильм о святителе Луке не задумывался режиссёром и не был воспринят зрителями как явление исключительно церковное. Эта искренняя, оставляющая невероятно светлое послевкусие картина — действительно для всех. Кому-то она наверняка понравится как добротная историческая кинолента, кому-то — как насыщенная биография. И каждому подскажет главный рецепт того, как излечить любой наш страх. Верой и любовью.

«Архивы уполномоченных по делам религий в СССР». Петр Чистяков

Гостем программы «Светлый вечер» был доцент Института истории религий и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков.

Разговор шел о том, как изучение архивов уполномоченных по делам религий в СССР раскрывает интересные стороны жизни Русской Церкви в ХХ-м веке.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Третья беседа с Еленой Воронцовой и Петром Чистяковым была посвящена народным церковным традициям (эфир 07.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«К 100-летию митрополита Питирима (Нечаева)». Иеромонах Пафнутий (Попов)

Гостем программы «Светлый вечер» был насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря архимандрит Пафнутий (Попов).

В день 100-летия со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) наш гость поделиться своими воспоминаниями об этом выдающемся иерархе Русской Православной Церкви, о личном общении с ним, и какой след это оставило в жизни.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Возрождение обители

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь в Москве, наверное, знают все. Его ажурные башни, надвратные церкви, в стиле нарышкинского барокко, могучий Смоленский Собор поражают своим торжественным видом. Но немногие в наши дни знают о том, какими трудами, чьими заботами этот монастырь был возрожден для монашеской жизни и встречи несметного числа туристов и паломников. О том, как после лихолетий восстал Новодевичий монастырь, чьими усилиями и молитвами осуществляется его реставрация, подготовка к 500-летию монастыря, о первой настоятельнице обители Игумении Серафиме Черной, о первых насельницах, о детях и учителях Воскресной школы, наша программа.

Все выпуски программы Места и люди