— Умеешь ты, Андрей Борисыч, досуг организовать. Вроде, ехали в Волгоград на рыбалку — а уже в картинной галерее искусством наслаждаемся!

— Умеешь ты, Андрей Борисыч, досуг организовать. Вроде, ехали в Волгоград на рыбалку — а уже в картинной галерее искусством наслаждаемся!

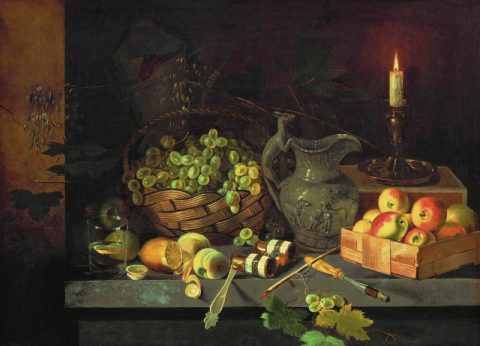

— Саш, Волгоградский музей изобразительных искусств — это такое место, которым нельзя пренебречь. Богатейшая коллекция! Ты только взгляни, какой натюрморт со свечой!

— Так мы вроде точно такие же сейчас рассматривали в предыдущем зале!

— Нет. То были «малые голландцы» — живописцы семнадцатого века. А это работа белорусского художника девятнадцатого столетия Ивана Хруцкого.

— Честно говоря, особой разницы не вижу!

— Общего, действительно, много. И главное сходство — в ювелирной точности изображения деталей. Ты посмотри, как тщательно выписаны лимон, виноград и яблоки, глянцевая поверхность керамического кувшина с ручкой в виде лисицы!

— Да и предметы, на мой взгляд, одни и те же что у голландцев, что у Хруцкого —посуда, фрукты, еда разная. Что было в обиходе под рукой, то и рисовали.

— Э, нет, все не так просто! В натюрмортах «малых голландцев» есть своя концепция, которую можно сформулировать как «Memento mori» [мементо мори], что в переводе с латыни означает «Помни о смерти». И все детали на их картинах призывают задуматься о бренности бытия. О быстротечности жизни напоминают перезрелые фрукты и перевернутые кубки. Рядом с курительной трубкой, игральными картами или карнавальной маской непременно изображен череп.

— Прямо-таки «Минздрав предупреждает». А у Хруцкого, скажешь, не так?

— Белорусский художник, безусловно, воспринял образный ряд, предложенный голландцами, но у него память о смерти, если можно так выразиться, светло окрашена.

— Как это понимать? Вон, сигара на картине дымится — думаешь, он считает, что можно курить?

— И сигара, и театральный бинокль — как раз отсылка к «малым голландцам». Эти детали так же, как и у художников семнадцатого века, символизируют пустоту земных наслаждений. Но Иван Хруцкий не просто напоминает нам о смерти, он призывает преодолеть её. Видишь горящую свечу в правом верхнем углу? Её тихое свечение, переданное почти в монохроме, явно противопоставляется цветовому шуму и суете на переднем плане. Художник словно хочет сказать: жизнь — это не бессмысленная череда удовольствий, её смысл глубже, чище. Он — в приобщении к свету. К Богу.

— А художник был верующим?

— Иван Фомич родился в семье священника и усвоил от родителей евангельские каноны.

— Его отец был православным священником?

— Он принадлежал Русской униатской церкви — конфессии, которая образовалась после подписания в 1596 году Брестской унии. Несколько православных епископов перешли тогда в подчинение Папы Римского. Отец Ивана Хруцкого умер в1839 году — как раз накануне возвращения униатов в лоно Православной церкви.

— А как сам художник воспринял воссоединение церквей?

— В сороковых годах девятнадцатого века он много сотрудничал с митрополитом Иосифом Семашко — тем самым архипастырем, благодаря которому униаты вернулись в православие. По заказу владыки Иван Фомич писал не только портреты священников и архиереев, но и иконы для нескольких храмов в Ковно и Вильно — то есть, Каунасе и Вильнюсе.

— У тебя, Борисыч, биография человека как теорема выстроена!

— Это не у меня, Саш. Тут закон логики: если «а», то «б». Если человек верит в Бога, то эта вера оставляет отпечаток на созданных им предметах, совершённых поступках. На всей его жизни!

«Картину Ивана Хруцкого „Натюрморт со свечой“ можно увидеть в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова».

20 декабря. О чистоте сердца

В 1-й главе Послания апостола Павла к Титу есть слова: «Для чистых все чисто; а для осквернённых и неверных нет ничего чистого».

О чистоте сердца — священник Алексий Дудин.

20 декабря. О подвиге преподобного Нила Столобенского

Сегодня 20 декабря. День памяти преподобного Нила Столобенского, жившего в шестнадцатом веке.

О его подвиге — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

20 декабря. О подвиге мученицы Филофеи Румынской

Сегодня 20 декабря. День памяти мученицы Филофеи Румынской, жившей в одиннадцатом веке.

О её подвиге — священник Стахий Колотвин.

Все выпуски программы Актуальная тема