— Митя, посмотри, картина Исаака Бродского называется «Сказка»! Ты хотел бы в неё попасть?

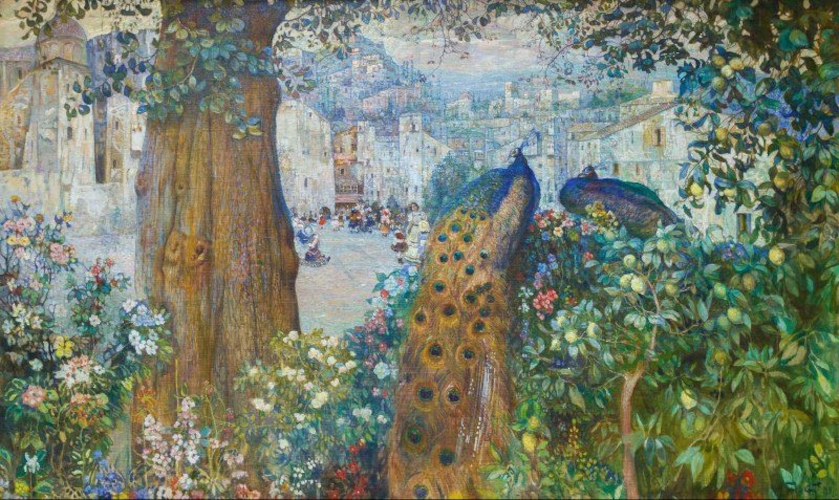

— Пожалуй! Там тепло, но не жарко. Нежные цветы на переднем плане чувствуют себя превосходно — бутоны яркие, зелень сочная. Им и солнца хватает, и защитную тень даёт мощное дерево. А справа лимоны растут. Красота! У нас в Ханты-Мансийске такое невозможно — климат суровый!

— Я тебе про сказку говорю, а ты рассуждаешь, как биолог — климат, растения. Мы же в художественном музее, а не в ботаническом саду.

— А про сказку я не знаю, что сказать, Маша. Я даже не могу понять, по какому произведению эта картина написана. Может, «Снежная королева»? Там павлины были в саду, где Герда гостила у волшебницы? И на картине, видишь, эти птицы.

— Нет, павлины были в «Аленьком цветочке» — в лесу, где чудовище пряталось от купеческой дочери.

— Но тот лес был безлюдным, а на картине, посмотри, на заднем плане — целый город. Судя по архитектуре, это Европа. Может быть, Исаак Бродский зарисовал какую-нибудь сказку братьев Гримм?

— Или Гофмана!

— Ребята, добрый день! Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, но так захотелось вас поблагодарить!

— Поблагодарить? За что?

— За то, что знаете и помните так много старых добрых сказок! Я порадовался, что ваше юное поколение привито к этому феномену культуры.

— Не очень хорошо привито, как оказалось. Не можем догадаться, по какой сказке написана картина Исаака Бродского.

— Догадаться тут невозможно!

— Почему?

— Потому что художник посвятил своё полотно не конкретному произведению, а сказке как явлению. Он написал картину в 1911 году, когда гостил у Максима Горького в Италии, на острове Капри. Писатель был первым, кому Исаак Израилевич показал готовую работу. Бродский представил её под названием «Вечная сказка». А Горький сказал, что это тавтология, как «масло масляное», потому что всякая сказка вечна. И картина стала называться просто «Сказка».

— «Всякая сказка вечна...». Интересное выражение. Но так ли это? Ведь сказку люди могут забыть.

— Сказка — как вода, которая перетекает из одного сосуда в другой. Но в каждом сохраняется её вкус, её живительная влага. Если забудут одну сказку, ей на смену придет другая, в которой отразится главная тема, главная мысль всех чудесных историй — добро всегда побеждает зло.

— Но на картине Бродского нет никакой борьбы добра со злом. Есть только старинный город на высокой горе, нарядные люди, павлины среди цветов.

— Борьба — это примета земной жизни. А люди чают, что на смену ей придёт иная, вечная. И в ней будет всё то доброе, что им дорого с детства, — любовь, дружба, красота. Дома, хранящие тепло и уют, прекрасные птицы и цветы, которые никогда не вянут — как на картине Исаака Бродского «Сказка».

Картину Исаака Бродского «Сказка» можно увидеть в Ханты-Мансийском государственном художественном музее.

21 декабря. О монастыре основанном преподобным Кириллом Челмогорским

Сегодня 21 декабря. День памяти преподобного Кирилла Челмогорского, жившего в четырнадцатом веке.

Об основанном им монастыре — протоиерей Максим Горожанкин.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О Боге как Творце и Вседержителе

В 1-й главе Послания апостола Павла к колоссянам есть слова о Боге: «Всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».

О Боге как Творце и Вседержителе — протоиерей Максим Первозванский.

Все выпуски программы Актуальная тема

21 декабря. О пророчествах о Христе в Ветхом завете

В 24-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Вот то, о чём Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».

О пророчествах о Христе в Ветхом завете — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема