Жена-подвижница, жена-исповедница, жена-мученица. После революции 1917 года, гонимые новой властью священнослужители могли убедиться, какое сокровище – их жёны. Они совершали настоящий подвиг - не отрекались от мужей, следовали за ними в ссылки, сидели в тюрьмах.

Жена-подвижница, жена-исповедница, жена-мученица. После революции 1917 года, гонимые новой властью священнослужители могли убедиться, какое сокровище – их жёны. Они совершали настоящий подвиг - не отрекались от мужей, следовали за ними в ссылки, сидели в тюрьмах.

В семье протоиерея Фёдора Андреева и Натальи Фроловской было именно так: супруга разделила судьбу мужа. Они были счастливы вместе и вместе принимали страдания. Наталья родилась в известной петербургской семье. Её отец был воспитателем великого князя Михаила Александровича. А прадед – знаменитый архитектор Тон – строил храм Христа Спасителя в Москве. Наташа окончила гимназию с дипломом учительницы. Уже после революции стала посещать Богословский институт. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем – Фёдором Андреевым.

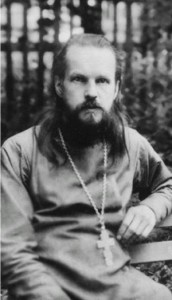

Он тоже был петербуржцем, вырос в купеческой среде. Готовился стать инженером, но круто изменил свои планы, поступив в Московскую Духовную семинарию, а потом в Академию. После революции вернулся в Петроград, стал преподавать в Богословском институте, где и встретил Наташу Фроловскую. Летом 1922 года преподаватель и студентка обвенчались. Решив целиком посвятить себя Церкви, Фёдор Константинович ещё до свадьбы предупредил невесту о том, что намерен стать священником. Глубоко верующая Наташа только обрадовалось этому. Вскоре после свадьбы Фёдор Андреев принял сан и начал служить в Казанском соборе.

Счастливая семейная жизнь продолжалась недолго. Через год отца Фёдора уволили из собора. У Андреевых к этому времени уже родились дочери-близнецы. Для семьи настало время испытаний. Фёдор Константинович сидел дома и нянчил дочек. Наталья Николаевна работала реставратором в Русском музее. Мучаясь вынужденным ничегонеделаньем, отец Фёдор писал другу: «Провожу дни в томительном безделии, заполненном лишь заботами о дочках и самообразованием. Трудно сладить с тоской по настоящей церковной работе. В жене, по милости Божией, нашёл совершенного друга. Много я с ней видел радости и утешения, и благодарю Бога за чудесный Его выбор».

Наконец отцу Фёдору удалось устроиться в Сергиевский собор. На проповеди священника стекалась вся интеллигенция города. Андреев записывал: «Никогда не ощущал так близко Бога, как в это скорбное время». Жить становилось всё труднее, но супруги поддерживали друг друга и создавали в своей квартире пространство, в котором ещё можно было свободно дышать. Их дом на несколько лет стал одним из духовных центров Ленинграда. У Андреевых постоянно кто-то гостил, кто-то скрывался от властей. Часто собирались друзья: известные артисты, священнослужители, философы. Неудивительно, что власти взяли квартиру отца Фёдора на особый контроль. А узнав, что он проводит дома занятия по изучению Библии, его тут же арестовали. В первый раз это случилось на десятом году революции. Спустя год за Андреевым пришли во второй раз. В тюрьме священник тяжело заболел. Врач поставил диагноз – туберкулёз и заявил, что больному осталось жить месяц. Умирать отца Фёдора отпустили домой. Его лечили известные врачи, жена просиживала у постели супруга дни и ночи, и он прожил ещё шесть месяцев. Умер отец Фёдор в мае 1929 года. Наталья Николаевна с трудом пережила уход мужа и о своей с ним жизни воспоминала как о самом счастливом времени.

Через год арестовали и матушку Наталью. Ей повезло: первоначальный приговор – пять лет концлагеря заменили на три года ссылки в Алма-Ату. Так Наталья Андреева вместе с маленькими дочерями ступила на дорогу скитаний. В родной город Наталья Николаевна смогла вернуться только в пятьдесят пятом году. Она красиво и спокойно прожила свою жизнь, никого и ничего не предав. А отец Феодор канонизирован Русской Зарубежной православной церковью как святой праведный Феодор Петроградский.

«Архивы уполномоченных по делам религий в СССР». Петр Чистяков

Гостем программы «Светлый вечер» был доцент Института истории религий и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков.

Разговор шел о том, как изучение архивов уполномоченных по делам религий в СССР раскрывает интересные стороны жизни Русской Церкви в ХХ-м веке.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Третья беседа с Еленой Воронцовой и Петром Чистяковым была посвящена народным церковным традициям (эфир 07.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«К 100-летию митрополита Питирима (Нечаева)». Иеромонах Пафнутий (Попов)

Гостем программы «Светлый вечер» был насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря архимандрит Пафнутий (Попов).

В день 100-летия со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) наш гость поделиться своими воспоминаниями об этом выдающемся иерархе Русской Православной Церкви, о личном общении с ним, и какой след это оставило в жизни.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Возрождение обители

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь в Москве, наверное, знают все. Его ажурные башни, надвратные церкви, в стиле нарышкинского барокко, могучий Смоленский Собор поражают своим торжественным видом. Но немногие в наши дни знают о том, какими трудами, чьими заботами этот монастырь был возрожден для монашеской жизни и встречи несметного числа туристов и паломников. О том, как после лихолетий восстал Новодевичий монастырь, чьими усилиями и молитвами осуществляется его реставрация, подготовка к 500-летию монастыря, о первой настоятельнице обители Игумении Серафиме Черной, о первых насельницах, о детях и учителях Воскресной школы, наша программа.

Все выпуски программы Места и люди