Евгения Трошина – член Союза писателей России, автор нескольких успешных книг, а ещё она… сестра милосердия! Ухаживает за больными и престарелыми людьми, руководит московским Свято-Пантелеимоновским сестричеством и обучает девушек, желающих бескорыстно помогать людям, на специальных курсах. Но даже в таком плотном и напряжённом графике она как-то ухитряется выкраивать минуты для творчества. И пишет о том, что ей ближе всего – своей работе, которую всё-таки правильнее будет называть служением; о тех, кто не покладая рук самоотверженно трудится ради ближних. Свою книгу о женщинах, посвятивших себя служению сестёр милосердия, Евгения Трошина так и назвала: «Милосердные сёстры».

Евгения Трошина – член Союза писателей России, автор нескольких успешных книг, а ещё она… сестра милосердия! Ухаживает за больными и престарелыми людьми, руководит московским Свято-Пантелеимоновским сестричеством и обучает девушек, желающих бескорыстно помогать людям, на специальных курсах. Но даже в таком плотном и напряжённом графике она как-то ухитряется выкраивать минуты для творчества. И пишет о том, что ей ближе всего – своей работе, которую всё-таки правильнее будет называть служением; о тех, кто не покладая рук самоотверженно трудится ради ближних. Свою книгу о женщинах, посвятивших себя служению сестёр милосердия, Евгения Трошина так и назвала: «Милосердные сёстры».

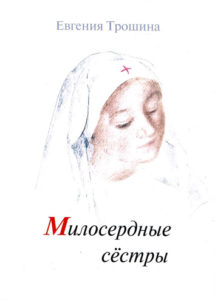

Светлый переплёт с цветным карандашным портретом красивой, кротко опустившей глаза девушки в белом чепце с красным крестом. Так и кажется, что на страницах книги нас ждёт что-нибудь наподобие рассказов о героических сёстрах милосердия времён Первой Мировой. Почему-то нелегко представить себе в этой роли наших современниц, живущих в мегаполисе, ездящих в метро или стоящих в пробках. Но оказывается, думая так, мы очень даже ошибаемся! Современные сёстры милосердия существуют и всегда готовы прийти на помощь.

Они, с одной стороны, – самые обыкновенные девушки и женщины. Такие, например, как Мариша из одноимённого рассказа. Она с готовностью ухаживает за самыми тяжёлыми больными, буквально возвращает к жизни несчастную, брошенную сыном старую женщину, проводит дни и ночи у постели больного тяжёлой неизвестной болезнью мальчика. И при этом всё время твердит, что не готова быть сестрой милосердия - стесняется, что редко ходит в церковь и никак не может бросить курить. Но высокое служение людям и Богу не может не изменить человека. Мариша, которая даже подумывала уйти из Сестричества, потому что «не достойна» - становится постоянной прихожанкой больничного храма, сама не замечая как, навсегда расстаётся с сигаретами. И продолжает помогать людям.

В книге Евгении Трошиной «Милосердные сёстры» почти каждая глава названа по имени той, о ком автор хочет поведать читателю. Есть здесь Вера, Надежда и Любовь – женщины с разными судьбами, но одним призванием; есть старенькая монахиня матушка Рахиль, до последнего вздоха радеющая о тех, кто находился рядом с ней. Есть бывшая фронтовая медсестра Ольга Николаевна, которая произносит удивительную фразу: «Сестра милосердия – это воинское звание со своим знаком отличия – крестом Христовым».

И вправду, читая рассказы из книги, понимаешь: кроткие и мирные Милосердные сёстры действительно ведут войну. Войну с равнодушием, чёрствостью, человеческим горем. Но сражаются они не оружием, а любовью, добротой, теплом заботливых рук и сердец. Евгения Трошина, написавшая об этих женщинах книгу, счастлива оттого, что смогла стать одной из них.

25 декабря. О смирении

В 9-йглаве Евангелия от Марка есть слова Христа: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою».

О смирении — протоиерей Максим Горожанкин.

Смирение и чистота сердечная являются целью жизни православного христианина. Преподобный Серафим Саровский однажды и навсегда очень чётко и ёмко сказал: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Сам преподобный явил своей жизнью пример исполнения этих слов. И многие другие святые также поучают нас смирением своим.

Если мы откроем жития святых, если мы откроем Патерики и наставления святоотеческие, то увидим, какую великую пользу извлекали святые отцы, поучаясь в смирении. «Смиренному некуда падать», — можем прочесть мы в Отечнике, потому что он почитает себя ниже всех. И именно размышляя о себе в таком ключе, не превозносясь над другими, а смиряясь перед людьми и перед Богом, человек способен достичь святости. В чём да поможет нам всем Господь!

Все выпуски программы Актуальная тема

26 декабря. О ветхозаветном законе и новой надежде

В 7-й главе Послания апостола к евреям есть слова: «Закон ничего не довёл до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу».

О ветхозаветном законе и новой надежде — священник Захарий Савельев.

Закон ничего не довёл до совершенства. Закон дан человеку в Ветхом Завете для того, чтобы человеку совсем не упасть в прегрешение, для того, чтобы человечеству не умереть в беззакониях. Закон строго загоняет человека в рамки для того, чтобы, когда греховный дурман рассеялся и явилась истина, человек узрел эту истину, покаялся в своих прегрешениях и воспринял её с добрым сердцем и чистыми намерениями.

Закон, наподобие родителя, насильно отвращает человека, как родитель отвращает ребенка от огня, чтобы он не опалил себя, развернув его в другую сторону. А будущая надежда, которой служит этот закон, воспринимается уже добровольно покаявшимся и очистившимся сердцем. И эта новая надежда и есть Христос.

Все выпуски программы Актуальная тема

26 декабря. О подвиге святителя Досифея, митрополита Молдавского

Сегодня 26 декабря. День памяти святителя Досифея, митрополита Молдавского, жившего в семнадцатом веке.

О его подвиге — священник Стахий Колотвин.

В наши дни нам доступно православное образование и просвещение. Есть множество проектов: можно получить через интернет, через радио, через телевидение знания о богословии, изучить наследие святых отцов. А однако были времена, когда и люди вокруг были неграмотные. Так ещё если была богоборческая власть, так и возможности такой спокойно не было.

Когда мы смотрим на историю румынского народа, то мы видим, с одной стороны, это была автономия, которой не было у других православных народов — у сербов, у греков, у болгар — от османского владычества. Но, с другой стороны, больше дано — больше спросится. И то, что было автономное православное правление, накладывало на румынский народ большую ответственность перед Господом.

И эту ответственность на себя взял святитель Досифей, митрополит Молдавский. Конечно, его стали обвинять, что он на самом деле якобы шпион московского русского царства, и под конец жизни он вынужден был бежать на территорию Речи Посполитой, тоже в православные края. Умер во Львове, потому что уже не мог оставаться на своей родине ради просвещения, которому он трудился.

Но, как и в наши дни, порой обвиняют в православных странах людей в том, что они якобы связаны с Россией, что они действуют не в интересах своего народа, а в интересах какого-то русского правительства. Точно так же обвиняли и этого святителя, но спустя века его прославили в лике святых. Поэтому и сейчас человек, который служит единству православных народов, который служит церковному просвещению, может столкнуться с гонениями, но Господь обязательно всё расставит по своим местам.

Все выпуски программы Актуальная тема