Члены царской семьи Романовых - великие князья и княгини, мечтая о благополучии своих детей, хотели видеть их принцами и принцессами лучших королевских домов Европы. Елене Владимировне Романовой тоже готовили блестящее семейное будущее. Но жизнь распорядилась иначе.

Елена – внучка императора Александра Второго, росла счастливым ребёнком. Её очень любили родители и старшие братья. Дворцы в Царском Селе, Гатчине и Петербурге, катания на лодках и велосипедах, волшебные праздники Рождества, поездки за границу – такими были детство и юность Елены.

Великая княжна выросла привлекательной девушкой, пора было выдавать её замуж. Мать Елены – Мария Павловна строила большие планы и сама выбирала жениха для дочери. Но все претенденты, по мнению Марии Павловны, были недостаточно родовиты. А ей непременно хотелось видеть дочь на престоле. Вот греческая корона вполне могла бы украсить Елену. Увы, наследник этой короны уже был женат. Но Елена подружилась с его младшим братом Николаем.

В 1900 году он попросил руки Елены. Принцу объяснили, что это невозможно, так как он не является наследником престола. Николай с Еленой были огорчены до предела. Прошло два года. За это время симпатия переросла в большую любовь. И Марии Павловне, скрепя сердце, пришлось дать согласие на брак дочери. После свадьбы новоиспечённые супруги уехали на родину Николая в Афины. Елена, ставшая принцессой Греческой, покинула родной дом без сожалений: жизнь обещала ей только счастье.

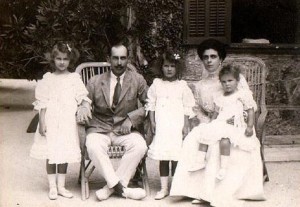

Через год в семье появилась дочь Ольга. Потом родилась Елизавета, а затем Марина. Родители дали им прекрасное образование: дочки знали иностранные языки, занимались спортом, хорошо рисовали, чем радовали своего отца, который сам был спортсменом и художником. Воспитанием детей занималась в основном Елена Владимировна. Став матерью она редко уезжала из дома. Принц Николай отлучался из Афин гораздо чаще, так как его семья была в родстве со многими царствующими домами Европы.

Наступил роковой для России 1917-й год. Эхо революции отозвалось и в Греции: в стране произошёл государственный переворот. Принц Николай с семьёй эмигрировал сначала в Швейцарию, а потом во Францию. Для супругов наступили времена испытаний, трудностей и лишений. Они выдержали их с честью, подобающей принцу и принцессе.

Чтобы прокормить семью Николай преподавал живопись и писал на продажу картины. Елена в те годы занималась благотворительностью: помогала устраиваться на новом месте эмигрантам из России. Денег не хватало, а ведь уже подросли красавицы-дочери, нужно было устраивать их будущее. Елена стала продавать свои фамильные драгоценности: коллекцию драгоценных камней и великолепную алмазную диадему.

Выдав замуж всех дочерей, Елена Владимировна и Николай Георгиевич ещё долго жили во Франции. В Грецию они вернулись только в 1936 году. А спустя два года Николай Георгиевич умер. Елена Владимировна пережила мужа на 19 лет. Ей предстояло увидеть ужасы Второй мировой войны. После наступления мира, вернувшись из эвакуации, Елена Владимировна основала в Афинах «Русский дом». Так она назвала дом для престарелых эмигрантов. Деньги на его строительство принцесса выхлопотала в ООН. Она помогала и строительству церкви во имя преподобного Серафима Саровского. Но до освящения храма не дожила. Елена Романова умерла в 1957 году и была похоронена рядом с супругом, с которым прожила 35 трудных, но счастливых лет, ни на шаг не отступив от клятвы быть вместе в горе и радости, в болезни и здравии.

22 декабря. О духовном смысле праздника Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

Сегодня 22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

О духовном смысле праздника — протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О сохранении дерзновения и надежды на Бога

В 3-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Боге: «Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца».

О сохранении дерзновения и надежды на Бога — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О нечаянной радости покаяния

Сегодня 22 декабря. День памяти Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость».

О нечаянной радости покаяния — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема