Встречаются в литературе имена, которые ассоциируются исключительно с другими именами. Ну, например, когда мы говорим «Дон Кихот», на языке уже вертится имя другого персонажа Сервантеса — Санчо Панса. Или упоминание Шерлока Холмса неминуемо ведёт за собой мысль о докторе Ватсоне. По воле писателя эти литературные персонажи, их образы приобрели в нашем сознании гармоничное сочетание.

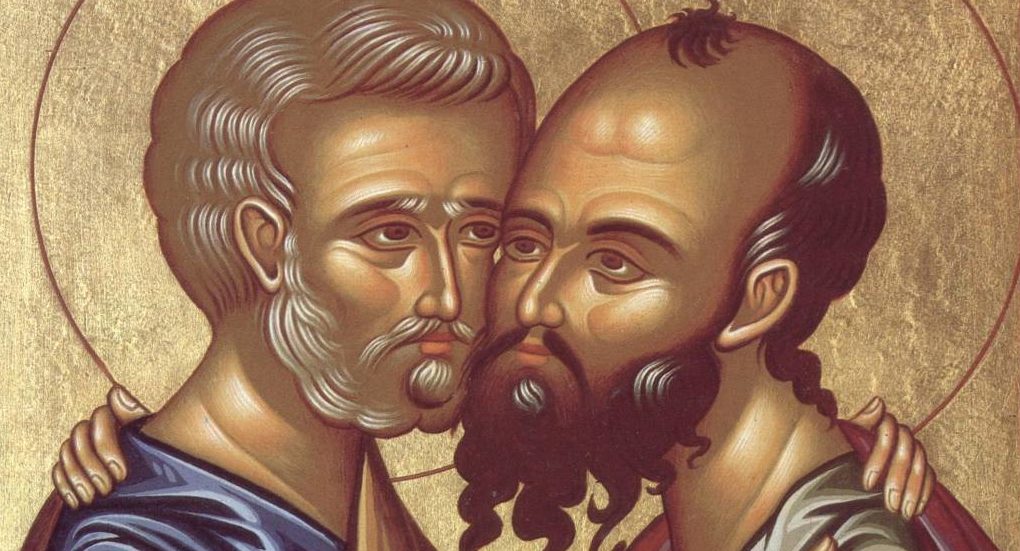

Встречается подобное и в реальной истории. Например, в церковной. Известно немало примеров, когда имена двух святых упоминаются, по большей части, только вместе. Это, например, создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий, врачи Косьма и Дамиан, русские князья Борис и Глеб. Но оно и понятно — ведь все перечисленные святые друг другу приходились братьями и благодаря своему родству вместе шли по жизненному пути, служили одной миссии. Однако есть в календаре Православной Церкви праздник, который на веки объединил имена совершенно разных, с первого взгляда, святых. Речь идёт об апостолах Петре и Павле, память которых празднуется Церковью 12 июля по новому стилю. Главное песнопение этого дня — тропарь — говорит о величии святых апостолов и силе их молитвы к Богу.

На современном русском языке текст этого песнопения можно передать так: «Первые по чести среди апостолов и великие учители веры, Пётр и Павел, молите Бога даровать мир людям и душам нашим великую милость свыше».

Мы уже настолько привыкли к совместному упоминанию этих святых, что искренне недоумеваем — а есть ли какая-то странность в том, чтобы праздновать память апостолов Петра и Павла в один день? Оказывается — есть. И весь парадокс состоит в том, что более не похожих, разных по характеру и жизненному пути святых, ещё нужно поискать.

Апостол Пётр по происхождению своему был человеком простым. Являясь сыном рыбака, он сам, до того как стал учеником Христа, занимался рыбацким делом. Жил тихой семейной жизнью в деревушке на берегу Генисаретского озера. Апостол Павел, напротив, принадлежал, как мы бы сказали сегодня, к интеллигенции. Он получил лучшее на тот момент религиозное образование — до обращения в христианство Павел вращался в элитной среде знатоков иудейских традиций.

Святой Пётр был одним из первых учеников Христа. Спаситель призвал его к апостольскому служению в самые первые дни Своей проповеди вместе с братом Петра — святым Андреем. Павел не видел Христа во время Его земной жизни. Более того, он долгое время не только не был апостолом, но даже считался одним из самых непримиримых противников христиан. Павел, до того как стать учеником Спасителя, фактически участвовал в убийстве первого христианского мученика — святого Стефана.

Казалось бы, до сих пор у нас есть только причины к тому, чтобы не поминать апостолов Петра и Павла вместе, в один день. Но почему же Церковь поступает наоборот? Причём поступает с самых ранних веков существования христианства. Есть неопровержимые свидетельства о том, что праздник памяти апостолов Петра и Павла появился ещё в первом веке по Рождестве Христовом. А в четвёртом столетии святой император Константин Великий построил в честь них два великих храма в столицах Римской империи — Риме и Константинополе. В русской православной традиции память святых Петра и Павла также всегда праздновалась совместно. И даже была закреплена на высоком государственном уровне. Император Пётр I начал постройку новой столицы России, Санкт-Петербурга, с основания Петропавловской крепости. Почему же Церковь с таким постоянством хотела поминать апостолов Петра и Павла именно вместе? По преданию, апостолы Пётр и Павел мученически закончили свою жизнь в один и тот же день. Это произошло в Риме во время гонений на христиан императора Нерона. Апостол Пётр был распят на кресте вниз головой, а апостол Павел был обезглавлен.

Действительно, апостолы Пётр и Павел больше других апостолов путешествовали с проповедью Христа по миру и основали множество христианских общин. Но есть другие, не менее важные причины совместного почитания этих святых.

Здесь обязательно нужно вспомнить один важный аспект церковного календаря. Главная особенность православных праздников состоит в том, что каждый праздник помогает понять, что именно человек должен сделать в своей жизни, чтобы идти путём святости и победить грех. Иными словами, каждый православный праздник учит нас тому, как спасти свою душу.

Праздник святых апостолов Петра и Павла учит нас сразу нескольким существенным вещам. Первая из них это то, что у каждого человека есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. Мы подчас отказываем людям в такой возможности. Совершил человек ошибку, и мы ставим на нём крест. Называем его как угодно — неудачником, злодеем, даже мерзавцем. А вот Бог поступает иначе. Господь каждому из нас оставляет возможность исправить ошибки. Достаточно вспомнить, как Бог простил все грехи разбойнику, который висел на кресте справа от распятого Христа. Это произошло в тот момент, когда преступник осознал совершённые им грехи и оказался способным пожалеть невинно осуждённого Спасителя. Покаявшийся разбойник, как верит Церковь, стал первым человеком, вошедшим в Рай!

Таким образом, Евангелие свидетельствует, что Бог ценит каждого из нас. И жизнь апостолов Петра и Павла подтверждает, что любой человек имеет шанс на прощение своих грехов, если он искренно кается в них перед Богом.

День апостолов Петра и Павла — это ещё и призыв к миссионерству. Церковь, празднуя их память 12 июля по новому стилю, говорит нам — если ты сам испытал опыт покаяния, получил утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрёл дар веры, то не храни его только для себя — поделись им с другим, помоги и тому, кто рядом, почувствовать твою радость от встречи с Богом.

Подарить радость Масленицы тем, кто остался один

В самом разгаре Масленица или как называют это время в православной традиции — Сырная седмица. Многие в эти дни собираются семьями за круглым столом с чаем и блинами. Но есть и те, кто лишён такой радости в силу сложной жизненной ситуации и нужды.

К примеру, одинокие пожилые люди, которым трудно справляться с тяготами в одиночку, а скромной пенсии хватает лишь на базовые траты и на столе не остаётся места даже для простых угощений.

Благотворительный фонд «Банк еды «Русь» открывает сбор на доставку продуктовых наборов для одиноких пенсионеров и других людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Много лет организация помогает тем, кому нужна помощь самым необходимым — едой. Проект позволит нуждающимся сэкономить на покупке продуктов и направить освободившиеся средства на решение других важных проблем.

Стать частью доброго дела просто. Достаточно перейти по ссылке и сделать любое посильное пожертвование.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Люди Русского севера». Протоиерей Алексей Яковлев

Гостем программы «Светлый вечер» был руководитель волонтерского проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело», настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве протоиерей Алексей Яковлев.

Разговор шел о людях Русского севера и о том, как благодаря их участию сохраняются старинные деревянные храмы. Отец Алексей рассказал об Александре Порфирьевиче Слепинином, который в 2006 году в 75 лет на свои средства стал перекрывать крышу колокольни в родной поморской деревне Ворзогоры, с чего и начался проект «Общее дело», об удивительной жизни Александра Порфирьевича, а также о других жителях Русского севера и их вкладе в сохранение деревянных храмов.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Лыжня в Лавру». Иеромонах Поликарп (Тибанов), Михаил Курдюков

У нас в гостях были насельник Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Поликарп (Тибанов) и руководитель спортивного клуба «Нововоронино» и организатор лыжных мероприятий Михаил Курдюков.

Мы говорили о пеших паломничествах в Троице-Сергиеву Лавру, о возрождении паломнической тропы в Лавру, о том, как такие пешие паломничества совершались раньше, какие есть примеры в других странах и как такой маршрут в Лавру поддерживается сегодня. А также разговор шел о том, как на этом маршруте зимой прокладывается лыжня и о проходящем здесь марафоне «Лыжня в Лавру».

Ведущая: Кира Лаврентьева

Все выпуски программы Светлый вечер