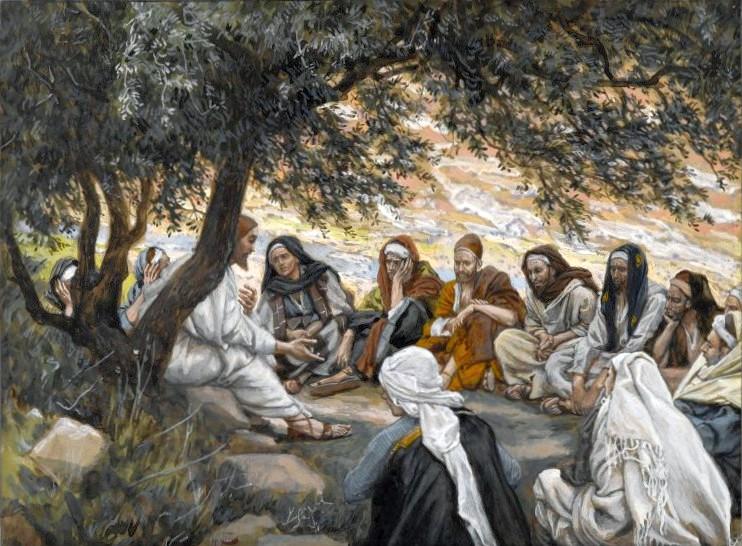

Иисус и Апостолы. James Tissot (1836–1902), CC BY-SA 3.0

Деян., 45 зач., XXI, 8-14.

8 А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи диаконов, остались у него.

9 У него были четыре дочери девицы, пророчествующие.

10 Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, 11 и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников.

12 Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим.

13 Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса.

14 Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня!

Комментирует протоиерей Павел Великанов.

Комментирует протоиерей Павел Великанов.

Непросто полюбившим апостола Павла расставаться с ним — тем более после слов пророка Агава об ожидающих Павла страданиях и заключении. Но в ответе самого апостола так много глубинной веры Богу — веры до готовности отдать и саму жизнь — что окружающие успокаиваются и подкатившая скорбь уходит.

Мы чаще всего говорим о вере в положительном аспекте. Вера — это в первую очередь устремленность к Богу, желание Божественного, доверие в Промысл Божий, вера в то, что Богом движет исключительно любовь к человеку. Всё это — вполне привлекательно и способно вдохновлять. Но у веры есть и другой, прямо противоположный аспект — отрицательный, который нередко нашим сознанием вытесняется куда-то на самую дальнюю периферию. Без этого, отрицательного аспекта, вера прекращает быть мощным инструментом рождения в жизнь вечную и становится лишь «местной анестезией», не способной решить ключевые проблемы исцеления греховной интоксикации человека.

Когда Авраам вел своего единственного сына, Исаака, на вершину горы, чтобы там зарезать и сжечь — по повелению Бога — причем без малейших гарантий, что у него с Саррой, двух стариков, кто-то ещё родится — это и есть вера. Когда у молодого священника на глазах умирает только что родившийся ребёнок, так стремительно, что он даже покрестить его не успевает — это и есть вера. Когда у создателя престижной гимназии забирают его любимое детище и передают в чужие руки — это и есть вера. Вера в своём глубинном смысле — это способность отпускать, возвращать Богу то, что принадлежит только Ему — а ведь Его — всё мироздание. В самой сердцевине Божественной Литургии есть удивительный возглас: «Твоя от Твоих Тебе приносяще — о всех и за вся!» В этих словах заключена квинтэссенция христианства: это — не «собственничество», не «духовная капитализация», а разворачивание всего, с чем соприкасается человек — к источнику бытия, Богу. Но это такое разворачивание, которое неизбежно связано с «выворачиванием» себя самого наизнанку, отрыванием от живого сердца всего, что в него вросло и уютно прижилось. Пока человек находится в начале или середине этого «выворачивания» своего «собственничества» — это очень больно, иногда на самой грани выносимости. Но привыкнув отпускать, отдавать Богу то, что было некогда получено «подержать», во временное пользование — однажды христианин обнаруживает, что он — подлинно свободен. И тогда слова Александра Солодовникова становятся подлинным гимном торжества над логикой «мира сего»:

Мной не владеют больше вещи,

Всё затемняя и глуша.

Но солнце, солнце, солнце блещет

И громко говорит душа.

Уж я не бьюсь в сетях словесных,

Ища причин добру и злу,

Но чую близость тайн чудесных,

И только верю и люблю.

23 декабря. О почитании святого Николая Чудотворца на Руси

19 декабря, в День памяти святителя Николая Чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святителя Николая Мирликийского в московском районе Щукино.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о почитании святого Николая Чудотворца на Руси.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. Об оружии против козней

В 6-й главе Послания апостола Павла к эфесянам есть слова: «Облекитесь во всеоружии Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских».

Об оружии против козней — священник Алексий Дудин.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. О том, как не опоздать в Царствие Небесное

В 4-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Господе: «Будем опасаться, чтобы, когда еще остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим».

О том, как не опоздать в Царствие Небесное, — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема