— Бабушка, смотри, на этой картине самовар как у нас на даче!

— Бабушка, смотри, на этой картине самовар как у нас на даче!

— Борис Кустодиев. «На террасе». Надо же, сам Кустодиев! Не знала, что у нас в Нижегородском художественном музее есть его работы. Прекрасная картина! Такая светлая, душевная. Вечер, большая семья за столом на свежем воздухе, вокруг летняя зелень, берёзки. А самовар и правда, похож! Нашему уже почти сто лет, он ещё моей бабушке принадлежал.

— Помнишь, мы тоже летом стол выносили в сад и все вместе пили чай. Ты, я дед, мама, папа. Мне так понравилось!

— Конечно, чай мы тогда не из самовара пили, но всё равно было здорово. Разговаривали обо всём на свете. И правда, совсем как эти люди на картине. Так хочется узнать, кто же они такие.

— Прошу меня извинить, я стал невольным свидетелем вашего разговора. И, если позволите, мог бы немного рассказать вам о героях полотна Бориса Кустодиева «На террасе».

— Это же замечательно! Мы с удовольствием послушаем.

— Да! Расскажите, пожалуйста!

— Борис Михайлович Кустодиев написал эту картину в 1906 году. На ней он изобразил свою собственную семью: жену Юлию Евстафьевну, детей — сына Кирилла и дочь Ирину, их няню, а также свою сестру Александру с её мужем Василием Кастальским, в то время — дьяконом. Художник запечатлел момент из семейной жизни — отдых на даче под Костромой.

— А можно, можно, я угадаю, кто есть кто?

— Что ж, попробуй!

— Мне кажется, женщина в центре картины, которая разливает чай, — это жена художника. Она такая степенная. От неё веет домашним уютом. Успевает одновременно угощать собравшихся за столом и приглядывать за шалуньей-дочкой.

— Совершенно верно! Посмотрите, какой красивый на Юлии Евстафьевне наряд — платье такого фасона, с пышными оборками, называлось чайным. Вероятно, она нарядилась специально для семейного чаепития.

— Осмелюсь предположить, что женщина, которая подносит чашку к губам, — это сестра Кустодиева. А вот кто из двух мужчин её муж, а кто — сам художник, сказать затрудняюсь.

— Муж Александры Михайловны — это темноволосый молодой человек, сидящий у самовара. Очевидно, он что-то с увлечением рассказывает, а остальные его слушают. А вот самого себя Борис Михайлович изобразил рядом с супругой, и очень скромно — вполоборота.

— А на первом плане картины — дети. Просто не могу не сказать о том, какие же они красивые! Чуть дальше изображена супруга художника. И только потом — он сам. Мне кажется, в таком композиционном расположении что-то есть!

— Борис Михайлович Кустодиев очень любил свою семью. С Юлией Евстафьевной они прожили в счастливом браке 24 года, их смогла разлучить только смерть художника. Супругам выпало немало испытаний, но они были друг для друга верной опорой. И, конечно, Кустодиев души не чаял в сыне и дочери. И жену, и детей, он часто изображал на своих полотнах.

— Это и есть настоящие, вечные ценности. От картины веет уютом и счастьем простой жизни.

— Да, картину Бориса Кустодиева «На террасе» часто называют гимном тихому семейному счастью. Но что это наше юное поколение приумолкло?

— Это меня картина так впечатлила.

— И правда, уходить не хочется.

— Давайте ещё ненадолго задержимся. И я, пожалуй, тоже с вами постою.

Картину Бориса Кустодиева «На террасе» можно увидеть в Нижегородском художественном музее.

«Храм в селе Еськи». Инна Лобачева

У нас в студии была руководитель общественной организации «Сельская церковь» Инна Лобачёва.

Разговор шел об истории Богоявленского храма в селе Еськи Тверской области и о том, как он возрождается сегодня, а также о документальном фильме «К воскресению», посвященном селу Еськи.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Вера и дело». Татьяна Славко

В программе «Светлый вечер» — кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опоры России» города Видное и владелец арт-пространства «Три руки» Татьяна Славко.

Гостья рассказывает о тяжёлой болезни и о том, как в этот период произошёл её осознанный приход к вере. Она вспоминает, что именно в больнице впервые по-настоящему обратилась к Богу с простой молитвой: «Господи, покажи мне мой путь». В разговоре звучит мысль о том, что, когда человек оказывается на грани жизни и смерти, особенно ясно понимается ценность отношений, любви и простого человеческого тепла.

Отдельная тема — проживание кризиса. Татьяна делится личным опытом того, как важно найти внутреннюю позицию, которая помогает выдержать тяжёлый период: в её случае таким ресурсом стали юмор во время лечения и молитва.

Разговор идет о христианском осмыслении коучинга, о честности в предпринимательстве и о «базовых настройках» человека, которые помогают понять своё предназначение.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

Музей Русского Афона. Святой Преподобный Аристоклий Афонский Старец Московский

Отношения Российского Государства и Святой горы Афон известны издревле. Еще Царь Иоанн Грозный отправлял святогорцам шкурки белок для кисточек иконописцев. А в середине XIX века, когда Свято-Пантелеймонов монастырь стал по-настоящему русским, благодаря замечательным подвижникам, иеросхимонаху Иерониму Соломенцову, духовнику обители, и игумену монастыря схиархимандриту Макарию Сушкину, старцы отправили для сбора пожертвований в Россию иеромонаха Арсения Минина. Этот деятельный талантливый человек создал в Москве на Никольской улице рядом с Богоявленским монастырем первое Афонское подворье. Эта маленькая часовня не вмещала всех желающих приложиться к афонским святыням, и уже через 10 лет, на Лубянской площади, рядом с Владимирскими воротами Китайгородской стены, была возведена величественная часовня, посвященная святому Великомученику и Целителю Пантелеймону. Третье место для Афонского подворья было подарено монахам — афонитам благочестивой купеческой вдовой, ставшей впоследствии монахиней, Акилиной Смирновой, на Полянке. Но в бывшей усадьбе не было храма. Святогорцы, приезжавшие в Москву подлечиться, потрудиться над изданием книг, собрать пожертвования, ходили молиться и служить в храмы, расположенные в Замоскворечье. Один из них, — храм Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе. И вот на Полянке, трудами настоятеля Афонского подворья иеросхимонаха Аристоклия Амвросиева в начале XX века было построено новое здание, с домовым храмом, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». В наши дни в этом здании создан прекрасный «Музей Русского Афона», куда мы с вами и приглашены. Старец Московский Аристоклий здесь жил, принимал людей, молился в этом храме, и упокоился в подклете этого здания. Об этом удивительном святом, преподобном Аристоклии Афонском, о его молитвах, чудесах и наставлениях, о его прославлении, наша программа.

со Святой горы Афон

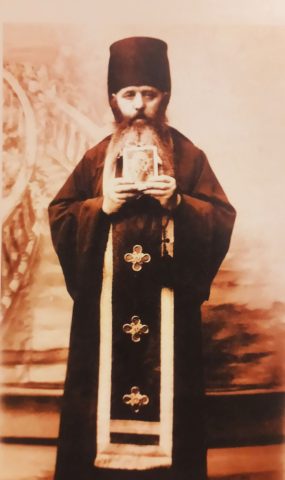

Преподобный Аристоклий Афонский

Святой Преподобный Аристоклий Афонский

Фотографии предоставлены «Музеем Русского Афона» Афонского подворья в Москве.

Все выпуски программы Места и люди