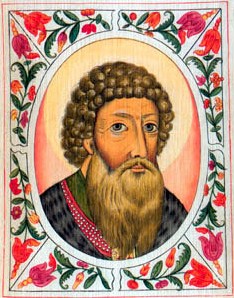

Сегодня мы говорим о благоверном князе Иване Калите и романе Дмитрия Балашова «Бремя власти».

Сегодня мы говорим о благоверном князе Иване Калите и романе Дмитрия Балашова «Бремя власти».

Место действия — Москва начала 14 века.

В 2001 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия 2 князь Иван Калита был причислен к лику святых в чине благоверного.

Жаль, до этого события всего один год не дожил писатель Дмитрий Михайлович Балашов — филолог, исследователь русского фольклора, автор многих исторических романов.

Один из них, из цикла «Государи Московские» — «Бремя власти» — посвящен возвышению Москвы в начале XIV века при князе Иване, сыне Даниила Московского.

Еще за двадцать лет до канонизации писатель стал защитником Ивана Калиты от многочисленных нападок историков.

В чем только не упрекали они Ивана Даниловича: припоминали верную службу Узбек-хану, ставили в упрек непомерно щедрую дань в Орду, нападения на соседние княжества. Даже своих дочерей Иван Калита с умыслом выдал замуж за князей ростовского и ярославского, чтобы самому распоряжаться их уделами.

Историки до сих пор спорят: то ли за щедрость, то ли, наоборот, за прижимистость получил Иван Данилович в народе прозвище Калита — в старину так называли особый кошель на поясе.

Дмитрий Балашов ставит вопрос шире: для чего же был нужен весь этот расчет?

Балашов:

«...У меня тут, — он показал себе на лоб, на выпуклое место между бровей, — у меня тут что-то такое, что не дает мне жить так, как живут другие. В простоте. День ото дня. Я должен собирать землю. Даже не землю — власть. Даже не власть — страну, язык русский! В этом и будет наказание мое и искупление грехов…»

Иван Калита отлично понимает, чего ради он возит в Орду телеги с русским добром.

«Пущай его заклеймят, яко татя, но он сим серебром соберет воедино Русь!» — поясняет Дмитрий Балашов заветную мысль своего героя.

Тяжела шапка Мономаха... Недаром писатель назвал свой роман «Бремя власти». Московский князь Иван Данилович чувствует ответственность не только за Москву, а за всю разоренную татарами русскую землю.

И тут никак нельзя ошибиться — нужно действовать с умом и дальним прицелом.

Вот какие наказы дает в романе Иван Калита своему старшему сыну и наследнику престола, в будущем — московскому князю Симеону Гордому.

Балашов:

«Запомни, затверди как молитву, как «Отче наш», три основы всякой власти, три условия, три камени краеугольных, коими упрочает всякая власть на земле и без коих не постоит и погибнет.

Первое – сугубое единение всех граждан земли твоеЯ, единение в любви, в совокупном содружестве!

Второе – уважение к родной старине, к навычаям и заветным преданиям.

И третье – всегда должно опору свою находить в большинстве языка твоего, в труждающих, в работниках добрых!»

Чего только не предпринимает Иван Калита для укрепления Московского княжества!

Дает иностранным купцам большие льготы, чтобы им стало выгодно продавать свои товары в Москве. Добивается, чтобы присланный из Константинополя митрополит Феогност местом своей кафедры выбрал не Владимир или Новгород, а именно Москву — небольшой, в общем-то, в то время русский город. Не жалея средств, строит в Москве каменные храмы, в том числе Успенский и Архангельский соборы на главной площади.

Князь Иван Данилович умело ведет свою политику — политику созидания.

Ведь что происходит в это время в мире и на Руси? Близится время падения Византии. За господство над некогда великой Русью схлестнулись Орда и сильная Литва... Под их натиском земли владимирского княжества территориально сжимаются и, кажется, уже обречены.

Возвышение Москвы при князе Иване Калите и затем при его потомках нарушило этот страшный сценарий.

Балашов:

«— Лукавил я перед ханом, Алексий!

— В том воля не твоя, крестный. По грехам дедов и прадедов наших ныне Русь под ордынским ярмом. Тебе надлежит боронить землю, и ты боронил ее, и спасал, и берег от ратного нахождения. В том крест твой и всяческое оправдание твое!»

В романе «Бремя власти» исповедь у благоверного князя Ивана Калиты перед смертью принимает его крестник Алексий, который станет митрополитом Московским. И в Радонежских лесах уже молится за Русь преподобный Сергий, и скоро родится Дмитрий Донской, который поведет рать против татар на Куликово поле...

Нет, не для себя старается дальновидный и смекалистый князь Иван Калита — для нас всех, нашего будущего, для всей Руси.

Балашов:

«Помни: то прочно, что принято большинством и труждающему любо. Мыслишь что изменить – не ломи, гни. Приучай, воспитывай. Да узрят многие пользу, тогда сами воспримут новое. Посему не спеши. Сие, последнее, труднейшее прочих».

Быть настойчивым в достижении своей цели, проявлять гибкость в отношениях с людьми — всему этому учит святой благоверный князь Иван Калита в романе Дмитрия Балашова «Бремя власти».

С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе: «Прообразы: святые в литературе».

23 декабря. О почитании святого Николая Чудотворца на Руси

19 декабря, в День памяти святителя Николая Чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святителя Николая Мирликийского в московском районе Щукино.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о почитании святого Николая Чудотворца на Руси.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. Об оружии против козней

В 6-й главе Послания апостола Павла к эфесянам есть слова: «Облекитесь во всеоружии Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских».

Об оружии против козней — священник Алексий Дудин.

Все выпуски программы Актуальная тема

23 декабря. О том, как не опоздать в Царствие Небесное

В 4-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Господе: «Будем опасаться, чтобы, когда еще остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим».

О том, как не опоздать в Царствие Небесное, — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема