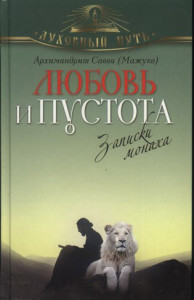

Бывают книги, которые уже одним свои названием интригуют и пробуждают любопытство. Мимо них не пройдёшь, а если сразу не купишь, то после пары ночей, проведённых в размышлениях, обязательно вернёшься в книжный магазин. Книга архимандрита Саввы Мажуко «Любовь и пустота» - как раз из таких.

Бывают книги, которые уже одним свои названием интригуют и пробуждают любопытство. Мимо них не пройдёшь, а если сразу не купишь, то после пары ночей, проведённых в размышлениях, обязательно вернёшься в книжный магазин. Книга архимандрита Саввы Мажуко «Любовь и пустота» - как раз из таких.

Что за странное сравнение, - первое, что хочется сказать в ответ на необычный заголовок. Почему вдруг - пустота? Разве любовь – это, напротив, не состояние наполненности тем, кого ты любишь?

С таким скептическим настроением переворачиваешь страницу и тут же понимаешь, что ответом на твой вопрос будет целый пласт культурологических и духовных исканий за последние несколько тысяч лет. Просто дух захватывает, когда видишь, сколько, оказывается, великих умов размышляли над этим вопросом! Ещё античный Платон никак не мог избавиться от ощущения, что любовь как желание во что бы то ни стало обладать объектом своей привязанности, всегда играет с человеком злую шутку, и размышлял об этом едва ли не в каждой своей трагедии. Ему вторили и другие античные поэты-мыслители – Еврипид, Ивик и Софокл.

А в Ветхом Завете есть красноречивая история сына Царя Давида - Амнона, который был одержим чувствами к ФамАри. Но, как только получил желаемое, причём, против воли девушки, он, как гласит текст Библии, «возненавидел её величайшей ненавистью, которая была сильнее любви, которую к ней имел».

Архимандрит Савва МажУко в своей книге «Любовь и пустота» называет это «эффектом золушки»: в любви, основанной на желании обладать, неизменно наступает момент, когда карета превращается в тыкву, а принцесса – в кухарку. Решение проблемы автор предлагает поискать у великих отцов Церкви – Иоанна Богослова, Григория Нисского, апостола Павла. А наглядные примеры – в том числе и в кинематографе. Отец Савва пишет о том, как поразила его однажды фраза героя из знаменитого кинофильма семидесятых годов «История любви» - мужа, чья жена вскоре после свадьбы скончалась от тяжёлой болезни: «Я только и начал жить, когда встретил её» - сказал молодой человек.

Любящий человек ощущает себя по-настоящему живым, - считает архимандрит Савва МажУко, проделавший в своей книге поистине колоссальную работу для того, чтобы мы, возможно, переосмыслили одну из главных тайн бытия – Любовь. И чтобы «Любовь и пустота» для нас никогда не были связаны между собою.

26 января. О христианском отношении к общественной и церковной жизни

О христианском отношении к общественной и церковной жизни — настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема

26 января. О христианском отношении к проявлениям зла в земном мире

О христианском отношении к проявлениям зла в земном мире — настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.

Все выпуски программы Актуальная тема

26 января. О подвиге преподобного Максима Кавсокаливита

Сегодня 26 января. О подвиге преподобного Максима Кавсокаливита, жившего в четырнадцатом веке — настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Старооскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.

Все выпуски программы Актуальная тема