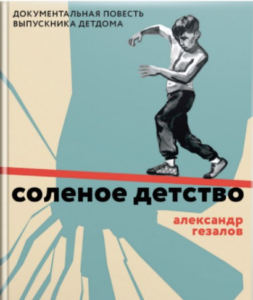

Александр Гезалов, известный публицист, общественный деятель и в прошлом — воспитанник детского дома, об издании автобиографического эссе под названием «Солёное детство» поначалу даже не думал. Свои мемуары он написал лишь потому, что было необходимо выговориться, выплеснуть на бумагу выстраданное. Однако спустя время Александр подумал, что его текст, возможно, мог бы оказаться важным не только для него самого, но и для других. И не ошибся: эссе, впервые опубликованное в литературном журнале «Север», вызвало бурный отклик читателей, а издательство «Никея» выпустило «Солёное детство» Александра Гезалова отдельной книгой.

Александр Гезалов, известный публицист, общественный деятель и в прошлом — воспитанник детского дома, об издании автобиографического эссе под названием «Солёное детство» поначалу даже не думал. Свои мемуары он написал лишь потому, что было необходимо выговориться, выплеснуть на бумагу выстраданное. Однако спустя время Александр подумал, что его текст, возможно, мог бы оказаться важным не только для него самого, но и для других. И не ошибся: эссе, впервые опубликованное в литературном журнале «Север», вызвало бурный отклик читателей, а издательство «Никея» выпустило «Солёное детство» Александра Гезалова отдельной книгой.

Дать книге какое-то однозначное определение не так-то просто. Эссе, мемуары, воспоминания — всё это вроде бы и подходит, но в то же время кажется слишком простым для глубоко врезающихся в душу записок бывшего детдомовца. Записок человека, чьё детство, по его же собственному выражению, было «ампутировано». И в то же время высокопарные определения типа «крика души» или «гласа вопиющего в пустыне» по отношению к этому тексту тоже были бы не совсем верны. Наверное, лучше всего о своей книге высказался сам автор, которому, по его признанию, хочется, чтобы у прочитавших её, дрогнуло сердце. Но не потому, что Александр Гезалов надеется кого-то разжалобить, а ровно наоборот — чтобы читатель захотел не просто жалеть, но и реально помогать детям, оказавшимся в похожей ситуации.

Ведь сирота остаётся сиротой, даже несмотря на то, что обстановка в современном детском доме и отличается от той, что была в советском системном учреждении, о котором пишет автор. По его словам, он воспитывался в месте, больше напоминающем тюрьму: со своей жёсткой иерархией и «понятиями», с телесными наказания, непосильной работой и невозможностью ничего изменить. Но, хотя в книге Александра Гезалова «Солёное детство» немало суровых подробностей, важно другое. Описания в лучшем случае холодного равнодушия, а в худшем — безнаказанной жестокости, нужны были автору для того, чтобы показать: даже пройдя через них, можно не сломаться, стать личностью и начать помогать другим.

Этому посвящена вторая часть книги, в которой Александр Гезалов рассказывает, как пришёл к вере, которая помогла справиться с душевной опустошённостью; как буквально с нуля, в одиночку, начал создавать общественную организацию, помогающую детям-сиротам, как строил в Петрозаводске храм, где для детей с нарушением речи и слуха службы ведутся с сурдопереводом. Так что светлых страниц в пронзительной документальной повести о преодолении, пожалуй, намного больше. А все вместе они побуждают читателя не опускать руки даже в самых тяжёлых ситуациях. Как Александр Гезалов, который правдиво, искренне, без ропота и обвинений открывает читателям своё «Солёное детство», чтобы оно помогло другим стать чуть-чуть лучше.

«Архивы уполномоченных по делам религий в СССР». Петр Чистяков

Гостем программы «Светлый вечер» был доцент Института истории религий и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков.

Разговор шел о том, как изучение архивов уполномоченных по делам религий в СССР раскрывает интересные стороны жизни Русской Церкви в ХХ-м веке.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Третья беседа с Еленой Воронцовой и Петром Чистяковым была посвящена народным церковным традициям (эфир 07.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«К 100-летию митрополита Питирима (Нечаева)». Иеромонах Пафнутий (Попов)

Гостем программы «Светлый вечер» был насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря архимандрит Пафнутий (Попов).

В день 100-летия со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) наш гость поделиться своими воспоминаниями об этом выдающемся иерархе Русской Православной Церкви, о личном общении с ним, и какой след это оставило в жизни.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Возрождение обители

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь в Москве, наверное, знают все. Его ажурные башни, надвратные церкви, в стиле нарышкинского барокко, могучий Смоленский Собор поражают своим торжественным видом. Но немногие в наши дни знают о том, какими трудами, чьими заботами этот монастырь был возрожден для монашеской жизни и встречи несметного числа туристов и паломников. О том, как после лихолетий восстал Новодевичий монастырь, чьими усилиями и молитвами осуществляется его реставрация, подготовка к 500-летию монастыря, о первой настоятельнице обители Игумении Серафиме Черной, о первых насельницах, о детях и учителях Воскресной школы, наша программа.

Все выпуски программы Места и люди