Князь Московский Дмитрий Иванович, прозванный Донским после Куликовской битвы, прочно вошел в память людей, в историю государства Российского. Но не менее известна в христианском мире его супруга Евдокия, позже при постриге получившая имя Ефросинья.

Дмитрий и Евдокия, дочь Суздальского князя, вступили в брак в тяжелое время для Руси. Русские княжества терпели притеснения от Литвы и Орды, набеги литовцев и татар разоряли русские города и села. Москва не раз была сожжена и разграблена. Чтобы отстоять независимость своих земель, князь Дмитрий Московский объединил русских князей и вывел их дружины на Куликово поле в 1380 году. Но это было лишь начало великого противостояния ордам завоевателей. Княгиня Евдокия каждый раз, когда ее супруг выводил отряды на поля сражений, молилась о спасении родной земли. После смерти князя Дмитрия на престол вступил его старший сын – Василий Дмитриевич. Став вдовой, Евдокия стала молиться с еще большим тщанием, надела вериги и власяницу, посещала храмы, основала в центре Москвы, в Кремле, Алексеевский и Рождественский монастыри.

Именно в истовой вере видела княгиня Евдокия опору в противостоянии Тамерлану, когда тот с огромным войском встал под Москвой. Княгиня убедила сына, князя Василия, привезти в Москву из Владимира чудотворную икону Божьей матери. Икона прибыла в Москву 26 августа 1395 года…

Князь Василий:

Матушка, я выполнил твою просьбу. Я привез икону Владимирской Божией матери. И ты, и митрополит, и бояре, и простые люди – все непрестанно молят Богородицу о заступничестве. На молитвы только и уповаю.

Евдокия:

Вижу я, что ты не крепок духом. Терзают тебя страх и сомнения.

Князь Василий:

Матушка! Как же мне не горевать?! Никто еще не смог остановить Тамерлана. Покорил он множество земель и народов.

Евдокия:

Дорогой мой сын, крепи свой дух и волю молитвами. Ты должен быть сильным. Тебе нужно вселить уверенность в своих воинов.

Князь Василий:

Ты же знаешь, дружина наша слаба, воинов мало. Мы не сможем противостоять ордам Тамерлана. Если он пойдет на нас, мы будем драться до последнего, но Москва снова падет, город сгорит, люди погибнут. Эти горькие мысли не оставляют меня…

(Приближающийся звук скачущей лошади)

Евдокия:

Смотри, сын, смотри! Всадник! С дурными он вестями или добрыми?

Гонец:

Князь! Князь!!! Княгиня! Тамерлан уходит вместе со всем войском!

Князь Василий:

Переведи дух, гонец. Не слишком ли ты спешишь с вестями. Тамерлан – хитрая лиса. Наверняка, задумал какую-то каверзу.

Гонец:

Истину говорю. Дозорные видели, как татары сворачивают шатры и укладывают повозки. Они уходят на восток. Все до единого. А еще чудное говорят… Княгиня, позвольте, расскажу?

Евдокия:

Говори.

Гонец:

Бают, будто Тамерлан решил уйти неспроста. Вроде как явилась ему Светозарная Жена. Окружали ее грозные, подобные молниям, воины. И пошли они на войско Тамерлана всесокрушающим потоком. Тамерлан смутился, рассказал об этом видении своим военачальникам и велел отступить.

Евдокия:

Вот тебе и ответ, сын мой, на все твои муки и сомнения. Божия матерь услышала наши молитвы, отвела от нас грозного врага, закрыла своим покровом Москву.

После чудесного спасения от орд Тамерлана в истории Московского княжества начался новый период. Дети и внуки Евдокии вложили в укрепление и возвышение государства все силы. Сама же Евдокия в мае 1407 года приняла монашеский постриг и получила имя Ефросинья. Она заложила основание нового храма в честь Вознесения Христова. Спустя всего два месяца преподобная Ефросинья скончалась на 54-м году жизни. Она была захоронена при большом стечении народа в основании будущего храма.

Позже Вознесенский собор стал усыпальницей для великих княгинь и цариц Российского государства. Здесь были погребены Елена Глинская – мать Иоанна Грозного, Ирина Годунова – супруга царя Федора Иоанновича, Наталья Кирилловна – мать Петра Первого.

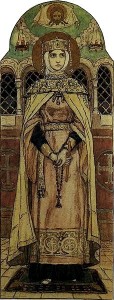

Преподобная Ефросинья, великая княгиня Московская, соединила в себе подвиг гражданского служения своему народу и родной земле с монашеским подвигом. Она восстановила царское достоинство человека. И недаром ее изображают на иконах с царским венцом.

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема