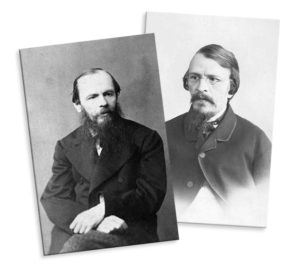

Жена Достоевского Анна Сниткина, говоря о супруге, часто упоминала и его старшего брата. Она писала: «Фёдор Михайлович вспоминал о Михаиле Михайловиче с самым нежным чувством. Он любил его более, чем кого другого из своих родных, может быть, потому, что вырос вместе с ним и делил мысли в юности».

Жена Достоевского Анна Сниткина, говоря о супруге, часто упоминала и его старшего брата. Она писала: «Фёдор Михайлович вспоминал о Михаиле Михайловиче с самым нежным чувством. Он любил его более, чем кого другого из своих родных, может быть, потому, что вырос вместе с ним и делил мысли в юности».

Семья Достоевских жила в Москве. Отец Михаила и Фёдора был человеком строгим. Мама – нежная, ласковая, смягчала его крутой нрав. Она учила детей читать по Евангелию. «Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства», - писал Фёдор Михайлович. Драгоценными воспоминаниями для Фёдора и Михаила на всю жизнь остались поездки с мамой в московские соборы, а каждую Пасху в Троице-Сергиеву Лавру.

Погодки Миша и Федя понимали друг друга с полуслова и дружили необыкновенно. Это удивляло родителей, ведь Миша рос спокойным, а о Феде говорили, что он - настоящий огонь. Мальчики были послушными, домашними детьми. В семье любили читать, братья не расставались с книгами и знали наизусть почти всего Пушкина.

Михаил и Фёдор считали, что их счастливое детство окончилось в тот зимний день 1837-ого года, когда умерла мама. Сразу сдал отец, оставил с горя службу и, несмотря на желание сыновей посвятить себя литературе, через год отвёз их в Петербург поступать в Инженерное училище.

Фёдор успешно сдал вступительные экзамены, а Михаила не взяли по здоровью и отправили в Ревельский филиал. Первую разлуку, она длилась десять лет, братья пережили тяжело. Утешались письмами, которые подписывали так: «Твой друг и брат». Фёдор, делающий свои первые шаги в литературе, именно брату сообщил о том, какую цель ставит перед собой, как писатель: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Изредка Фёдор приезжал к брату в Ревель погостить. Михаил уже был женат. Когда у него родился сын, Фёдор стал крёстным отцом племянника. Но и будучи семейным человеком, Михаил по-прежнему заботился о младшем брате. Старший уже служил, получал жалование и часто ссужал деньгами и одеждой Фёдора. В то время мало кто верил, что из Фёдора получится настоящий писатель и только Михаил был убеждён, что брата ждёт большое будущее на литературном поприще.

А когда Михаил вышел в отставку, он по приглашению Фёдора переехал в Петербург и занялся литературой. И так же как брат стал членом политического кружка петрашевцев. Когда по приказу царя Николая Первого кружковцев арестовали, Достоевские угодили в Петропавловскую крепость. Михаила скоро освободили во многом благодаря Фёдору, который упорно доказывал непричастность брата к деятельности кружка. Михаил на свободе чем мог поддерживал брата, писал ему письма, посылал деньги.

Суд приговорил Фёдора к смертной казни. Лишь в последнюю минуту ему сообщили о помиловании. Закованного в кандалы писателя сослали в Сибирь. Перед самой отправкой Достоевским разрешили свидание. Очевидец той встречи вспоминал: «В глазах старшего брата стояли слёзы, губы его дрожали, а Фёдор Михайлович был спокоен и утешал его».

В Петербург Фёдор вернулся только спустя 10 лет и начал работать в журналах «Время» и «Эпоха», которые основал Михаил Михайлович. Так братья стали и деловыми партнёрами. Увы, ненадолго. Через пять лет Михаил Достоевский умер. «Сколько я потерял с ним, – писал Фёдор Михайлович в горе, – этот человек любил меня больше всего на свете». «Семейство его осталось буквально без всяких средств. Я у них остался единой надеждой. Брата моего я любил бесконечно – мог ли я их оставить?».

Фёдор Михайлович не мог, да и не хотел оставлять семью брата. Писатель взял на себя выплату долгов Михаила Михайловича, делился с вдовой и племянниками всем, что зарабатывал и в память о брате до конца своих дней заботился о его семье.

«Архивы уполномоченных по делам религий в СССР». Петр Чистяков

Гостем программы «Светлый вечер» был доцент Института истории религий и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков.

Разговор шел о том, как изучение архивов уполномоченных по делам религий в СССР раскрывает интересные стороны жизни Русской Церкви в ХХ-м веке.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Третья беседа с Еленой Воронцовой и Петром Чистяковым была посвящена народным церковным традициям (эфир 07.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«К 100-летию митрополита Питирима (Нечаева)». Иеромонах Пафнутий (Попов)

Гостем программы «Светлый вечер» был насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря архимандрит Пафнутий (Попов).

В день 100-летия со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) наш гость поделиться своими воспоминаниями об этом выдающемся иерархе Русской Православной Церкви, о личном общении с ним, и какой след это оставило в жизни.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Возрождение обители

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь в Москве, наверное, знают все. Его ажурные башни, надвратные церкви, в стиле нарышкинского барокко, могучий Смоленский Собор поражают своим торжественным видом. Но немногие в наши дни знают о том, какими трудами, чьими заботами этот монастырь был возрожден для монашеской жизни и встречи несметного числа туристов и паломников. О том, как после лихолетий восстал Новодевичий монастырь, чьими усилиями и молитвами осуществляется его реставрация, подготовка к 500-летию монастыря, о первой настоятельнице обители Игумении Серафиме Черной, о первых насельницах, о детях и учителях Воскресной школы, наша программа.

Все выпуски программы Места и люди