Образ святого в произведении литературы чаще всего возникает на основе жития или древнего предания. Но у талантливого писателя, хорошо известный, казалось бы, сюжет звучит по-новому.

Образ святого в произведении литературы чаще всего возникает на основе жития или древнего предания. Но у талантливого писателя, хорошо известный, казалось бы, сюжет звучит по-новому.

Здравствуйте! С вами — писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы: святые в литературе».

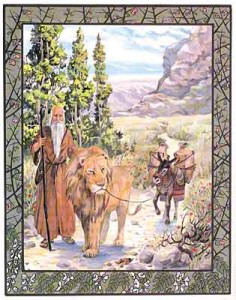

Сегодня мы говорим о преподобном Герасиме Иорданском и рассказе Николая Лескова «Лев святого Герасима».

В конце 80-х годов 19 века писатель Николай Семенович Лесков взялся за пересказ книги Пролог — древнерусского сборника сказаний о святых.

Лесков переживает время религиозных исканий: увлекается учением Льва Толстого, изучает жизнь раскольников, развивает идеи некой «народной церковности». Его интересуют сюжеты из жизни первохристиан, жития святых, древние сказания. В них он находит глубокую, чуждую всякой фальши любовь к Богу.

Так появляются знаменитые лесковские «Христианские легенды». Одна из них посвящена старцу-пустыннику 5 века Герасиму Иорданскому, основавшему монастырь на берегу реки Иордан

Этот человек родился в Малой Азии, был очень богат и решил как можно разумнее распорядиться своим богатством, стал советоваться с разными людьми, как ему это лучше сделать...

Н.С. ЛЕСКОВ:

Одни говорили одно, а другие другое, но все это было Герасиму не по мыслям.

Тогда один христианин сказал ему:

— Ты хорошо сделаешь, если поступишь со своим богатством, как советует Иисус Христос: ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен.

Герасим послушался — он сделался христианином и раздал все свое богатство бедным...»

Лучшие свои произведения Лесков написал в особой манере, которую теперь называют «лесковским сказом». Следы ее видны и в «Христианских легендах» — в напевности, доверительной, как бы разговорной интонации.

Впрочем, древнее предание о дружбе монаха Герасима со львом само по себе похоже на сказку.

Однажды святой Герасим встретил в Иорданской пустыне раненого льва. Старец не испугался хищного зверя: подошел ко льву, промыл и обвязал его рану. Благодарный лев пошел за старцем и стал жить возле монастыря. Он принимал пищу из рук старца, сопровождал Герасима, когда тот на осле возил из реки воду. Жители окрестных сел очень удивлялись, видя вместе старца, льва и осла, и спрашивали Герасима:

Н.С. ЛЕСКОВ:

— Открой нам, пожалуйста, какою ты силою это делаешь? Верно, ты не простой человек, а необыкновенный, что при тебе происходит Исаево чудо: лев лежит рядом с осликом.

А Герасим отвечал:

— Нет, я самый обыкновенный человек, и даже, признаюсь вам, что я еще очень глуп: я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умел — все они на меня обиделись, и я ушел из города в пустыню.

Это ответ монаха, которому свойственно смирение и самоумаление. Но мы-то понимаем, что старец Герасим — не обыкновенный, а святой человек.

Когда-то при Сотворении мира все звери и птицы в раю слушались Адама. И если человек становится таким же светлым и свободным от греха, как до грехопадения, животные признают его своим господином. Таких примеров немало в Библии, житиях святых, древних преданиях.

Герасим Иорданский поручил льву охранять ослика. Как-то в сильную жару лев отошел в сторону от поляны и уснул. В это время мимо проходил купец с караваном верблюдов. Подумав, что осел пасется без присмотра, купец прихватил его с собой.

— А где же осел? — спросил святой Герасим, когда лев один вернулся в монастырь.

Лев, конечно, ничего не мог ответить и все стали думать, что хищный зверь все-таки съел осла. Пришлось в тот день старцу самому идти за водой к ручью.

Н.С. ЛЕСКОВ:

...Видит, лев стоит на том самом месте, где всегда становился осел, пока старец укреплял ему на спину мех с водою.

Герасим положил льву на спину мех с водою и сам на него сел и сказал:

— Неси, виноватый.

Лев и понес воду и старца, а три пришельца как увидели, что Герасим едет на льве, еще пуще дивились...

Пришли многие и стали говорить Герасиму:

— Признайся нам: ты или волшебник, или в тебе есть особливая сила, какой нет в других людях?

— Нет, — отвечал Герасим, — я совсем обыкновенный человек, и сила во мне такая же, как у вас у всех. Если вы захотите, вы все можете это сделать.

— А как же этого можно достигнуть?

— Поступайте со всеми добром да ласкою.

Через некоторое время купец, который увел осла, снова отправился с верблюдами в Иерусалим продавать пшеницу. С ними был и монастырский осёл. Возле реки лев случайно повстречался с караваном. Он сразу же узнал своего осла, и бросился к нему с таким радостным рыком, что купец и его спутники в страхе разбежались. А когда лев привел осла в монастырь...

Н.С. ЛЕСКОВ:

Все люди всплеснули руками и закричали:

— Ах, старец Герасим! Твой лев имеет удивительный разум!

— Мой лев имеет плохой разум, — отвечал, улыбаясь, старец, — он мне привел то, что мне вовсе не нужно! На этих верблюдах товары великой цены. Это огонь! Прошу вас, пусть кто-нибудь сядет на моего осла и отведет этих испуганных верблюдов на большой путь. Там, я уверен, теперь сидят их огорченные хозяева...

«Напрасно мы бранили льва, думая, что он съел нашего осла», — сказал преподобный Герасим и дал льву имя «Иордан».

Николай Лесков заканчивает свой рассказ о дружбе святого старца со львом разговором Герасима с владельцем каравана разбойником Амру — важным и поучительным. Амру поражен добротой старца Герасима и говорит...

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ:

— Меня трепещут в городах и в пустыне — я перебил много людей, я отнял много богатств, и вдруг твой удивительный лев сразу умчал весь наш караван.

— Он зверь, и потому отнимает.

— Да, но ты нам все возвратил и прислал еще нам своего осла на придачу... Возьми от меня по крайней мере хоть один шатер и раскинь его, где хочешь, ближе к воде, для твоего покоя.

— Не надо, — отвечал старец.

Богатство, земная слава, комфорт — ничто по сравнению с вечной жизнью, еще раз напоминает в финале Николай Лесков. Земная биография писателя, несмотря на все метания, завершилась по-христиански.

За два года до смерти, уже тяжело больной, Лесков писал: «На дух мой болезнь имела благое влияние — я увидал еще всю черноту и, к ужасу, заметил, как много я занимался опрятностью других людей, вместо того чтобы себя смотреть строже».

Для такого признания нужна особая смелость.

« Нет, не хочу я твоих прохладных шатров, я хочу жить без страха»... На этих словах старца Герасима Николай Лесков в рассказе «Лев святого Герасима» поставил точку.

«Зимнее небо»

Фото: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash

Как правило, затянутый тучами, низкими и тёмными, небосвод отражает печальное состояние человеческого ума. Действительно, грехопадение праотцов прежде всего омрачило умственную силу души, подпавшей под тиранию эгоистических похотей и помышлений. Но как иногда зимним днём вдруг погода прояснится и становится видно голубое небо, так и мы призваны внимательно и терпеливо молиться, покуда ум, освободившись, от помыслов и мечтаний, не станет ясным и спокойным.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

7 января. Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Рождества Христова

Седьмого января в праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, обратился к её верным чадам со словами поздравления.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа

Сегодня 7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.

Все выпуски программы Актуальная тема