В одну из моих самых первых поездок в подмосковный город Долгопрудный, в гости к писателю Дмитрию Шеварову, мы с ним пошли гулять в парк. Ярко светило солнце, на душе были мир и спокойствие. Мой товарищ заговорщицки улыбался: «Я покажу тебе кое-что удивительное».

В одну из моих самых первых поездок в подмосковный город Долгопрудный, в гости к писателю Дмитрию Шеварову, мы с ним пошли гулять в парк. Ярко светило солнце, на душе были мир и спокойствие. Мой товарищ заговорщицки улыбался: «Я покажу тебе кое-что удивительное».

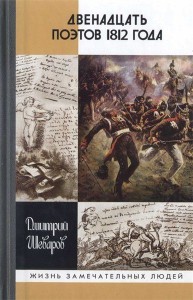

…Прошло уже несколько лет, а я до сих пор вспоминаю то своё волнение. Я увидел, представьте, двух живых современников Отечественной войны с Наполеоном, самых настоящих. Это были две могучие, в три обхвата – липы. Неужели в России еще сохранилось подобное чудо? Я тогда я и представить себе не мог, что эти деревья станут героями книги о поэтах той великой войны, книги с таким простым, вроде бы даже служебным названием: «Двенадцать поэтов 1812 года»… Деревья появятся там в послесловии, зашелестят своими могучими и нежными кронами. Но давайте пока откроем первые страницы этой книги и послушаем самого Дмитрия Шеварова:

«Философ Алексей Степанович Хомяков (а он был и поэтом, и историком) говорил: “Нужна поэзия, чтобы узнать историю, нужно чувство художественной, то есть чисто человеческой истины, чтобы угадать могущество односторонней энергии, одушевлявшей миллионы людей”.

Вот почему в моей книге рядом с Вяземским – мало кому ведомый Николай Остолопов, рядом с Жуковским – полузабытый поэт и ученый Андрей Кайсаров, а рядом с Батюшковым – Иван Петин, от которого сохранились всего несколько стихотворений, рядом с Гнедичем – Александр Чичерин, чьих поэтических опытов до нас и вовсе не дошло...

Моя книга не имеет стройности научного исследования. Это “собранье пестрых глав”, в которых я стремился хоть на несколько мгновений воссоздать для читателя атмосферу Двенадцатого года. Мне хотелось, чтобы эта книга была не о литературных отношениях, а о друзьях и дружестве. О том, что раньше называли “дружескими узами”. О том, как эти узы спасали людей в одну из самых драматических эпох всемирной истории…»

Скажу вам без всякого пафоса: моя бы воля, так я бы просил читать эту книгу по всесоюзному радио – хотя бы по странице в день. Просто – как лекарство от уныния, особенно в наши беспокойные дни второго десятилетия нового века, когда информационные выпуски новостей всё чаще открываются фронтовыми сводками с разных концов земли, в том числе – с пространств славянского мира.

Лично для меня эта небольшая книжка стала своего рода – посланием и утешением. Но можно, впрочем, говорить и о том, что внутри этих биографических очерков кроются замечательные наблюдения профессионального читателя и литератора.

Серия «Жизнь замечательных людей», в которой вышла книга Шеварова, издается на протяжении многих десятилетий. В последнее время она пополняется новыми книгами как никогда бурно: в ней появились биографии людей, которых мы ещё помним, с которыми кто-то из нас был даже знаком. Двухсотлетний юбилей войны с Наполеоном – уже за горами. Так почему я листаю это «собрание пёстрых глав» с таким волнением? Не Гнедич ли мне подсказывает: «силами собственной души»… Все-таки я думаю, есть нечто более могучее, нежели крылатые или какие другие ракеты. Вот только жаль, что шум телевизоров, демонстраций и ссор уже почти заглушил для нас и так еле слышимый шелест ангельских крыльев.

Вернёмся к вековым липам. Встретившись с ними, писатель из города Долгопрудный просто не мог не одарить их… именами.

«…И если встать под сенью Амура и Психеи в осенний день, когда с утра туман окутывает окрестности, то кажется: где-то совсем рядом скачет в дыму сраженья близорукий Вяземский; победно размахивает у большой дороги куском арбуза Сергей Глинка; бежит с грузинским кинжалом на Воробьевы горы князь Шаликов; бредет, глотая пыль, к Можайску ополченец Василий Жуковский, а Батюшков подхватывает раненого генерала Раевского...

Обнимем их мысленно в это мгновение и поспешим промолвить: не бойтесь, милые друзья, – все пули и ядра пролетят мимо вас! А все, что произойдет с вами на этой войне, отольется не в пушки, но в Пушкина!..

Но – где там! – они не слышат, им не до нас.

Так оставим же наших поэтов с легким сердцем в той грозной и счастливой опасности. Да укрепят нас их строки и судьбы!»

Слышали? Мы уже всё про них знаем, и утешаемся – ими. Хорошо бы и нам однажды нашлось, что им поведать. С лёгким-то сердцем…

«Иконография Рождества Христова». Ирина Языкова

Ирина Языкова

Гостьей программы «Светлый вечер» была искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова.

Разговор шел об особенностях изображения на иконах сюжета Рождества Христова, какие смыслы в них закладываются и как их увидеть.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с киноведом Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рождественским мотивам в литературе (эфир 30.12.2025)

Третья беседа со священником Александром Сатомским была посвящена христианскому взгляду на празднование Нового года (эфир 31.12.2025)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Работа и отдых». Алексей Горячев

Гостем рубрики «Вера и дело» был предприниматель, инвестор Алексей Горячев.

Мы говорили о том, как правильно отдыхать и как использовать возникающее свободное время на пользу и саморазвитие.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash

Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды