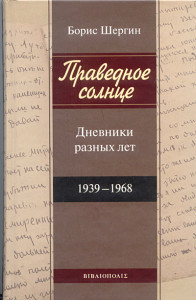

С тех пор, как в конце первого десятилетия нового века в одном из питерских издательств вышла главная книга сказителя и писателя Бориса Шергина – его дневники разных лет (записи названы «Праведное солнце»), в моем книжном хозяйстве происходит нечто удивительное: я не могу книгу ни купить, ни скачать в интернете – и это в наше-то время.

С тех пор, как в конце первого десятилетия нового века в одном из питерских издательств вышла главная книга сказителя и писателя Бориса Шергина – его дневники разных лет (записи названы «Праведное солнце»), в моем книжном хозяйстве происходит нечто удивительное: я не могу книгу ни купить, ни скачать в интернете – и это в наше-то время.

Удалось лишь разжиться её аудиоверсией, добрым чтением Вячеслава Герасимова, но не печатным вариантом, увы. И это при том, что полноценных откликов на «Праведное солнце» – хватит пальцев одной руки, правда вослед этому изданию уже медленно двинулся и четырехтомник большого Шергина, две книги из которого вышли в свет.

А «Праведное солнце»? А оно, судя по всему, накрепко в руках у трех тысяч читателей – строго согласно тиражу.

…Я читал по экземпляру одного из откликнувшихся, бережно следя за сохранностью закладок друга, исподволь разглядывая его карандашные пометки.

И еще: спросишь, бывает, у кого из друзей-знакомых: читали Шергина, – так у собеседника, если читал, сразу же меняется голос, теплеет, приобретает какую-то изумительность… Человек преображается, словно обливается бережным, благодатным светом.

…А вот и крупица голоса самого Бориса Викторовича, – не чтение былины или сказа, но пара живых, комнатных реплик, найденных мною на архивном портале «Старого радио»:

« – Я живу в Москве давно уж, очень уж. …Такой… трепетный для меня материал-то. Вот это меня интересует – народная педагогика.

– Когда-нибудь мы сможем почитать?

– Вот, я думаю, и надо перебить на машинке… это всё… рукописи. И это уж моя такая, заветная работа».

Вы слышали: «перебить», то есть перевести в машинопись, набрать…

Для меня самое удивительное в Шергине то, что после свидания с его «строящим душу» праведным словом, – счастье от этой встречи уже никогда и никуда не исчезает и ты всегда о нем помнишь. Здесь, в общении с этим светлым, мудрым, устным словом, виртуозно переведенным в письменность (что без потерь почти никому не удавалось) ты чувствуешь себя под его защитой и отеческим присмотром. А дневники эти, как точно заметила исследовательница Шергина и публикатор его записей Елена Галимова, – есть удивительное сочетание словно бы покаянного канона и псалмов.

Вот он пишет весною 1957-го, начав издалека, от собственной физической немощи и вялости мысли. И вдруг будто бы волна сердечной любви катится на берег твоего душевного бессилия, ровно покрывая его:

«…Но я начал говорить о том, что малая искра истинной жизни поддержала бы тело. Но беру широко и пространно тему жизни духа. Возьмём хоть одну частность этой жизни, которая может поддержать человека до глубокой старости. Будь милостив к людям. Хоть близких тебе милуй до конца. Рассмотри жизнь человека, который провинился перед тобой.

Суди о людях по себе. Разгорячился на ближнего за проступок и сразу же рассуди – а я не поступал так же? Меня обманул приятель, а я разве не обманывал? С окружающих тебя, с приятелей старых и малых, и с семейных не взыскивай жестоко, не “выводи на чистую воду”, никогда не обидь их, не оскорби, не вгони в краску стыда. Ежели кто заплачет из-за тебя, огнём пусть кинет на тебя каждая такая слеза».

...И ровно через десять лет, в записях 1967-го (мне аккурат годик от роду) – ответ на давно спрошенное у себя самого, но так и не отвеченное: как же мне вернуть утерянные малости и радости, что жизнетворно крепили меня в юности, помнились, а теперь сменились печалью?

Так ведь они ж никуда не делись.

«Старая книга говорит: “Не добрая, братия, вдавшись в печаль, изнемощи. Печаль – моль в одежде, червь в плоде, печаль жжет сердца крепость”… Чем же ты отмахиваешься от печали? Тем, что от юности стяжал богатство неиждиваемое. Вечно юнеет весна; всякий день наступает утро; разве к вечной весенней юности приложимо понятие: история, воспоминание, прошлое?

Я ещё в юности убедился, что заветные думы живут и цветут, когда ты делишься ими с человеком, который тебе по уму и по сердцу…

Не воспоминаньем, а жизнью ликующей и обновляющей являются для человека избранные свидетели его юности».

Вот оно – праведное, «невечернее», кроткое слово Бориса Шергина, дарящее и радость и утешение.

Шанс для маленьких и юных онкопациентов приблизиться к победе над болезнью

Эдику 18, с детства он буквально живёт футболом. Долгое время парень тренировался в родном селе в Мурманской области, не пропускал ни одного занятия. Тренер видел в нём талантливого футболиста.

Пять лет назад у Эдика обнаружили онкологическую болезнь. Больше года с поддержкой близких и односельчан он старался победить рак крови. «У нас маленькое село, все друг друга знают и помогают. Помню, бабушка друга работала в пекарне, зайду туда за хлебом, а она мне булочку в придачу бесплатно: „Ешь, поправляйся“», — вспоминает её доброту Эдик. На время лечения он был вынужден забыть о тренировках, но даже в больничной палате, под капельницами, продолжал следить за футбольными матчами, а ребята из его команды и тренер постоянно писали: «Мы тебя ждём!»

Эдика поддерживали не только близкие и друзья. Когда подростка направили на несколько месяцев в Санкт-Петербург, он вместе с мамой жил в одной из квартир, которую им предоставил благотворительный фонд «Свет дети». Кроме этого, фонд оплатил проезд до места лечения и обратно. Без этой помощи семья бы просто не справилась со всеми расходами самостоятельно.

Болезнь Эдика отступила, несколько лет он находится в ремиссии. Парень учится на тренера, а также играет за сборную по футболу от своего колледжа. У юноши много наград, но особое место занимает статуэтка лучшего защитника, которую он завоевал в первом матче после болезни.

Сегодня фонд «Свет дети» продолжает помогать десяткам онкобольных детей со всей России, которые прямо сейчас проходят сложное лечение в больницах Санкт-Петербурга и нуждаются в лекарствах, жилье и билетах. Поддержите работу фонда и тем самым вы поможете его подопечным приблизиться к заветной цели — победе над болезнью.

«Светский взгляд на религию». Ксения Сергазина, Петр Чистяков

Гостями программы «Светлый вечер» были доценты Института истории религий и духовной культуры РГГУ Ксения Сергазина и Петр Чистяков.

Разговор шел об особенностях изучения религий в светском ВУЗе и как студенты воспринимают встречи с примерами церковной жизни.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Путь к священству». Священник Роман Галиев

Гостем программы «Светлый вечер» был клирик Троицкого собора города Щёлково священник Роман Галиев.

Наш гость рассказал о своем приходе к вере и о том, почему в свое время отказался от учебы в консерватории и пути профессионального музыканта и выбрал для себя священническое служение, и как сегодня написание музыки стало для него важным аспектом разговора и размышления о Боге.

Ведущая: Кира Лаврентьева

Все выпуски программы Светлый вечер