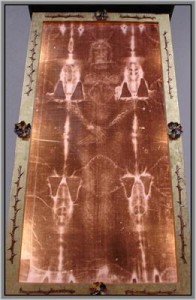

В мае 1898 года в итальянском городе Турине, в соборе святого Иоанна Крестителя выставили для поклонения одну их главных христианских святынь – плащаницу Христову. Так называется полотно, в которое после казни было завернуто тело Иисуса Христа. На плащанице отчетливо видно изображение мужчины, лежащего со сложенными руками. Можно различить черты лица, бороду, волосы, пальцы. Христиане верят, что это изображение Самого Спасителя.

В мае 1898 года в итальянском городе Турине, в соборе святого Иоанна Крестителя выставили для поклонения одну их главных христианских святынь – плащаницу Христову. Так называется полотно, в которое после казни было завернуто тело Иисуса Христа. На плащанице отчетливо видно изображение мужчины, лежащего со сложенными руками. Можно различить черты лица, бороду, волосы, пальцы. Христиане верят, что это изображение Самого Спасителя.

Приближалось 400-летие собора и 50-летие конституционного закона, так называемого Альбертинского статута. Два юбилея решили отмечать вместе, устроив грандиозный праздник. Плащаницу, хранящуюся в ковчеге над алтарем, поначалу демонстрировать не собирались. Древнее полотно берегли, как зеницу ока. Два художника получили задание нарисовать для публичного показа копии святыни. Но внезапно король Италии Умберто Первый дал разрешение выставить саму реликвию. Это событие стало настоящей сенсацией, и местные власти пожелали запечатлеть его на фотографии.

Нам, гражданам цифрового века, не понять насколько исключительным было в те времена приглашение фотографа. Достаточно сказать, что на весь город не нашлось хорошего профессионала и просить пришлось любителя. Так 43-летний юрист Секондо Пиа стал первым человеком, сфотографировавшим святыню.

В конце XIX века вместо фотоплёнки использовались фотопластины. Ночью проявляя фотографическую пластину, Секондо чуть не выронил её из рук от неожиданности. Изображение на пластине было четким и ярким, как на настоящей фотографии. Так Секондо Пиа сделал сенсационное открытие: оказывается, на Туринской плащанице запечатлено негативное изображение. Позитивный образ Иисуса Христа можно получить, сделав негатив с Туринской плащаницы.

С этого момента святыня приковала к себе пристальное внимание научного сообщества. Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии священник Дмитрий Барицкий.

Комментарий эксперта:

Наверное, многие представляют себе старые аналоговые фотоаппараты, в которые заправляется рулончик плёнки. Такие фотоаппараты существуют и сейчас. Плёнка, на которую они снимают, имеет специальный фоточувствительный слой. Человек нажимает на аппарате кнопку, створки объектива разъезжаются и на плёнку попадает свет, неся информацию обо всём, что располагается перед объективом. Дома, закрывшись в темном помещении и включив красную лампу, плёнку вынимают из аппарата и в специальном бачке проявляют при помощи реактивов. Изображения, которые в результате получаются, и являются негативами: тёмное на них становится светлым, светлое – тёмным. Чтобы получить фотокарточки, требуется обратный процесс. Плёнку-негатив заряжают в увеличитель с линзой и лампой и с помощью света этой лампы переносят на бумагу. На ней изображение снова становится позитивным: тёмное выглядит как тёмное, светлое как светлое. Фотографии проявляют химикатами в ванночках и вывешивают с помощью прищепок сушиться на верёвках. Во времена Секондо Пиа вместо плёнки использовали пластины, но сам процесс был абсолютно таким же. Сфотографированное позитивное изображение на пластине превращалось в негативное. А вот с плащаницей вышло наоборот: ПИа сфотографировал негатив, который на проявленной пластине превратился в позитив.

Итальянские газеты, напечатавшие новость об открытии Секондо Пиа, породили лавину откликов. Естественно, нашлось немало людей, которые не поверили туринскому фотографу и обвинили его в преднамеренной фальсификации. Тридцать три года Секондо Пиа был вынужден отбиваться от упрёков и обвинений. В 1931 году Джузеппе Энрие повторно сфотографировал святыню и доказал всему миру правоту своего предшественника. Секондо Пиа было уже 76. Но он не только дожил до этого момента, но и лично посетил выставку, где демонстрировалась фотография Энрие.

Комментарий эксперта:

В том, что плащаница негатив, а не рисунок, сегодня уже никто не сомневается. Исследования показали, что образ на плащанице не является результатом внесения в ткань каких-либо красителей. Кроме того, французские биологи Поль Виньон и профессор Ив Делаж еще в 1902 году обратили внимание на то, что изображение тела на плащанице абсолютно безупречно с точки зрения анатомии. В древности люди просто не обладали такими знаниями о строении человека, ведь вскрытия были запрещены.

Как был получен этот негативный отпечаток, мы по-прежнему не знаем. Есть огромное количество гипотез. Дело в том, что все ученые, изучающие святыню, делятся на тех, кто уверен в ее подлинности, и тех, кто считает ее средневековой подделкой. Отсюда и принципиальное расхождение в версиях. Например, доктор Николас Аллен из ЮАР предположил, что в средние века люди владели примитивной техникой фотографии. А ученые Клайв Принс и Линн Пикетт из Великобритании пытались доказать, что автор плащаницы – Леонардо да Винчи, овладевший фотографическим способом нанесения изображения. Но что это был за способ? На этот вопрос никто ответить не может. В 2009 году итальянское общество атеистов и агностиков профинансировало опыты с целью получения аналогичной картинки. Проводили их химики одного из старейших итальянских университетов в городе ПавИя. Никаких убедительных результатов эти опыты не дали.

Туринская плащаница в течение пяти лет изучалась специалистами из Итальянского национального агентства по новым технологиям, энергии и устойчивому экономическому развитию. Вот что говорится в их официальном заключении: «Изображение человека, которое просматривается на льняной ткани Туринской плащаницы, обладает необычными характеристиками, которые невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Общая мощность ультрафиолетовой радиации, необходимой для мгновенного окрашивания льняной ткани, равна тридцати четырем миллиардам ватт, а такую мощность не способен произвести ни один из существующих ныне источников ультрафиолетового излучения».

Таков вердикт ученых. Впрочем, многие из них давно уже пришли к выводу, что разгадка Туринской реликвии лежит за пределами науки. Ведь эта ткань не только приняла тело распятого Спасителя, но и присутствовала при Его воскресении. А в эту великую тайну наука проникнуть не может.

«Иконография Рождества Христова». Ирина Языкова

Ирина Языкова

Гостьей программы «Светлый вечер» была искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова.

Разговор шел об особенностях изображения на иконах сюжета Рождества Христова, какие смыслы в них закладываются и как их увидеть.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с киноведом Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена рождественским мотивам в литературе (эфир 30.12.2025)

Третья беседа со священником Александром Сатомским была посвящена христианскому взгляду на празднование Нового года (эфир 31.12.2025)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Работа и отдых». Алексей Горячев

Гостем рубрики «Вера и дело» был предприниматель, инвестор Алексей Горячев.

Мы говорили о том, как правильно отдыхать и как использовать возникающее свободное время на пользу и саморазвитие.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash

Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды