«Можешь ли ты удою вытащить левиафана и верёвкою схватить за язык его?» - говорит Господь в «Книге Иова». Упоминается левиафан и в других библейских текстах. Кем же был этот загадочный зверь? На протяжении многих веков ученые высказывали самые разные гипотезы. Французский теолог Самуэль Бошар, живший в XVII веке, был убеждён, что чудовище это – большой нильский крокодил. Блистательный эрудит и филолог, Бошар написал два фундаментальных исследования Библии – «Священная география» и «Труд о животных Священного писания». На долгие годы его версия стала преобладающей. Но далеко не все исследователи с ней согласны. Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии священник Дмитрий Барицкий.

«Можешь ли ты удою вытащить левиафана и верёвкою схватить за язык его?» - говорит Господь в «Книге Иова». Упоминается левиафан и в других библейских текстах. Кем же был этот загадочный зверь? На протяжении многих веков ученые высказывали самые разные гипотезы. Французский теолог Самуэль Бошар, живший в XVII веке, был убеждён, что чудовище это – большой нильский крокодил. Блистательный эрудит и филолог, Бошар написал два фундаментальных исследования Библии – «Священная география» и «Труд о животных Священного писания». На долгие годы его версия стала преобладающей. Но далеко не все исследователи с ней согласны. Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии священник Дмитрий Барицкий.

Комментарий эксперта:

Подробное описание левиафана мы встречаем в Книге Иова: «круг зубов его – ужас; крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы твердою печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними; один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет; глаза у него как ресницы зари; из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя». Согласитесь, огнедышащих крокодилов, из ноздрей которых идёт дым, а из пасти пламя, на Земле не существует и не существовало.

Есть и другие серьёзные причины сомневаться в том, что Левиафан – это крокодил. В Книге Иова о нем говорится как о морском животном: «он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою». Единственный морской вид крокодилов обитает далеко от Средиземного моря – на побережье Юго-Восточной Азии и многочисленных тихоокеанских островов.

Наконец, ещё одно возражение вытекает из риторического вопроса Иову: «Можешь ли ты удою вытащить левиафана?». Подразумевается, что сделать это невозможно. Однако нам известно, что нильских крокодилов ловили ещё в Древнем Египте и ловят в разных странах до сих пор – никакого мистического ужаса у охотников эти опасные животные не вызывают.

Может быть, Левиафан – это дракон? Современная наука считает этого зверя вымышленным, однако в Священном Писании он не раз упоминается как вполне реальный. Например, в книге пророка Даниила говорится о том, что в Вавилоне пророк Даниил убил дракона, которому поклонялись местные жители.

Комментарий эксперта:

В переводе на русский язык с древнееврейского слово «Левиафан» означает «скрученный», «свитый». Вряд ли речь идет о драконе. Скорее – о гигантской морской рептилии, которая имеет на своем теле броню (те самые «крепкие щиты», о которых говорит «Книга Иова») и вместе с этим может скрутиться как змея.

Кроме того, если верить Писанию, Левиафан, несмотря на свою мощь и чудовищные размеры, служил пищей. В третьей книге Ездры говорится: Бог создал Левиафана, «чтобы он был пищею». В 73-м Псалме читаем мы такие строки: «Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Эти слова перекликаются с иудейским преданием, согласно которому мясо левиафана будут вкушать праведники на пиру после победы Мессии. Вряд ли все это могло относиться к драконам или динозаврам.

Более всего подходит под описание левиафана огромный морской змей. Обратимся к Книге пророка Исайи. В ней сказано следующее: «В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Но современной науке такое животное, как гигантский морской змей, неизвестно. Ни прямо бегущий по волнам, ни изгибающийся меж них.

Все это наталкивает на мысль, что левиафан – это какое-то неведомое нам, но хорошо известное древним людям могучее существо. Вероятно, оно давно перестало существовать. Однако его образ так поражал авторов Библии, что они отождествляли его с той единственной силой, которая могла бросить вызов Творцу. Левиафан стал олицетворять силы зла, которые в конце времен будут уничтожены Богом.

«А.П.Чехов — как успеть много?» Ксения Алферова

У нас в гостях была актриса, соучредитель благотворительного фонда «Я есть» и благотворительной организации развития адаптивных видов спорта «Я здесь» Ксения Алфёрова.

Мы говорили о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, о том, как много он успел за 44 года своей жизни и в литературе, и в помощи людям, а также разговор шел о том, почему в современном мире время часто расходуется впустую, почему мы перестаем ценить время и почему всё время, торопясь и стараясь сделать много, не успеваем делать что-то важное.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер

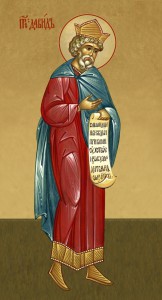

Псалом 68. На струнах Псалтири

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].

3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].

5 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,

8 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.

9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей,

10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;

11 и пла'чу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне;

12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище,- и делаюсь для них притчею;

13 о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.

14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;

15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;

16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня;

18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;

19 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.

20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,- утешителей, но не нахожу.

22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.

23 Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;

24 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;

25 излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;

26 жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих,

27 ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.

28 Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою;

29 да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.

30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.

31 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии,

32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога,

34 ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них;

36 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его,

37 и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.

«Экзотическое православие»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Константин Мацан, Анна Леонтьева, Наталия Лангаммер, а также настоятель храма священномучеников Власия и Харалампия в Братееве священник Роман Федотов делились светлыми историями о том, как непривычные для русского человека православные традиции другого народа сначала смущали или удивляли, но потом вдохновили и открыли какие-то интересные смыслы.

Все выпуски программы Светлые истории