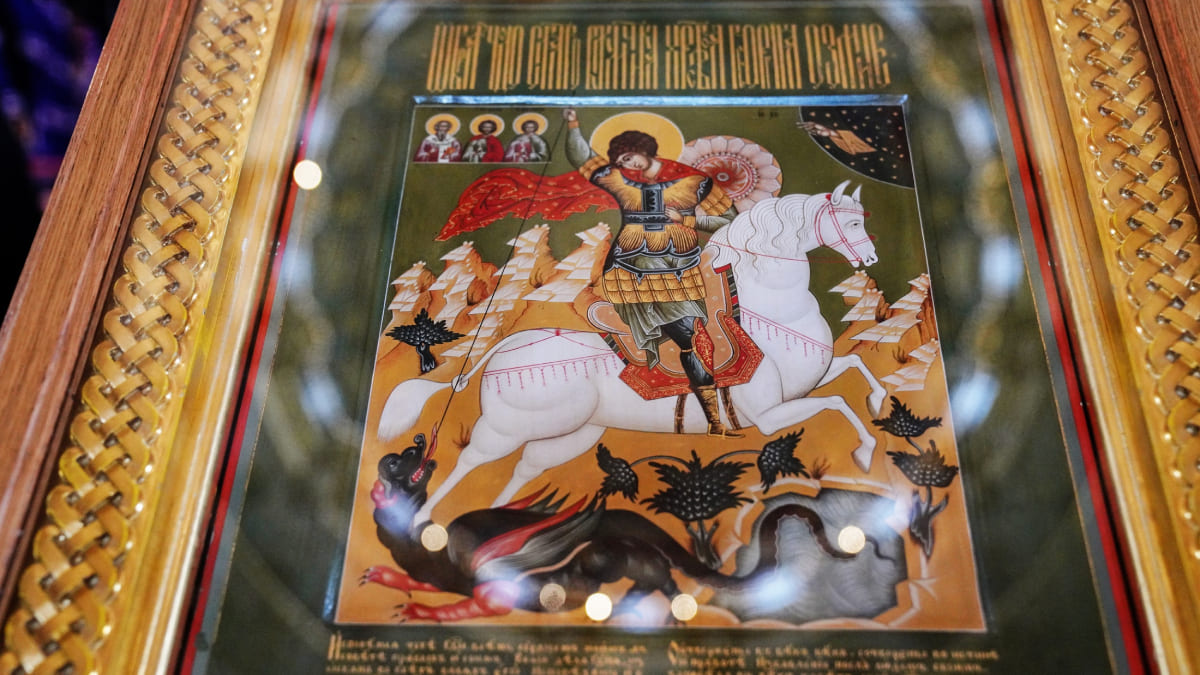

Фото: Сергей Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Первым кавалером Ордена святого мученика Георгия Победоносца был подполковник Фёдор Иванович Фабрициан. Награду он получил за героический подвиг во время Русско-Турецкой войны 1768-1774 годов, в сражении на реке Ларге — сегодня это территория Молдавии. Георгиевский орден 3-й степени заблестел на его мундире 8 декабря 1769-го. Спустя всего 13 дней после того, как сам Орден святого Георгия был учреждён.

Днём рождения Георгиевского ордена принято считать 26 ноября 1769 года. В тот день в Большой церкви Зимнего дворца совершилась Божественная Литургия, во время которой священники освятили знаки отличия ордена — крест, звезду и ленту. Ту самую, Георгиевскую, с оранжево-чёрными полосками. Затем был торжественно провозглашён Статут — то есть, положение — об Ордене Святого великомученика Георгия Победоносца. Вот что в нём говорилось: «Даётся оный тем, кои не только должность свою исправляли во всём по присяге, чести и долгу, но сверх того отличили себя особливым мужественным поступком». В торжественной обстановке Статут подписала императрица Екатерина II.

В екатерининский период знак ордена святого великомученика Георгия Победоносца 1-й степени получили генерал-фельдмаршалы Григорий Потёмкин-Таврический, Пётр Александрович Румянцев-Задунайский и генералиссимус Александр Суворов. Всего же степеней у ордена было 4. Причём, 4-ю степень долгое время получали все офицеры, отслужившие 25 лет в армии или 18 лет на флоте. И только с 1885 года, во время правления императора Александра III, орден святого Георгия Победоносца перестали вручать за выслугу лет. Он стал исключительно боевой наградой — высшей в Российской империи. За всю историю Георгиевского ордена его полными кавалерами стали около двух тысяч человек. Среди них — прославленные полководцы Отечественной войны 1812 года, фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов и генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли.

В Первую Мировую войну Георгиевского ордена впервые удостоилась женщина. Сестра милосердия Римма Иванова получила крест посмертно — за мужество и самоотверженность в бою. После гибели командира роты она бесстрашно повела солдат в атаку на врага, и погибла под пулями. Первым кавалером ордена среди духовенства стал священник Василий Васильковский. В 1812 году, в сражении под Малоярославцем, он пошёл в атаку вместе со своей паствой.

В советский период об ордене в честь христианского святого, казалось, совсем забыли. Однако в мае 1945-го, после разгрома фашистов, советское правительство учредило медаль «За победу над Германией». Колодка медали была обтянута оранжево-чёрной георгиевской лентой! По сей день она остаётся символом Великой Победы. В 1992 году был восстановлен и Орден святого великомученика Георгия Победоносца. А 26 ноября — дата учреждения награды — стала официальным праздником: Днём героев Отечества.

Все выпуски программы Открываем историю

«Работа и отдых». Алексей Горячев

Гостем рубрики «Вера и дело» был предприниматель, инвестор Алексей Горячев.

Мы говорили о том, как правильно отдыхать и как использовать возникающее свободное время на пользу и саморазвитие.

Ведущая программы: кандидат экономических наук Мария Сушенцова

Все выпуски программы Вера и дело

«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash

Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

1 января. О доверии Богу как любящему Небесному Отцу

1 января. О доверии Богу как любящему Небесному Отцу — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема