«Война и мир», студия «Мосфильм», режиссёр Сергей Бондарчук

— Как же я не видал прежде этого высокого неба?! И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его!

Если слова, которые только что прозвучали, вдруг кому-то показались знакомыми, то так оно и есть. Мы с вами сейчас услышали один из самых известных фрагментов из «Войны и мира» Льва Толстого — монолог князя Андрея Болконского про небо Аустерлица. Это — эпизод из классической киноленты 1965 года. Знаменитый роман экранизировал режиссёр Сергей Бондарчук. Четырёхсерийная киноэпопея «Война и мир» собрала многие награды в области кинематографии, среди которых — премия «Оскар» и «Золотой глобус». Советская критика хвалила Бондарчука за точное, почти дословное воспроизведение романа Толстого. Однако режиссёр вложил в картину и собственное видение. Мастерски расставляя акценты, он ярко высвечивает то главное, о чём люди задумывались во все времена: жизнь и смерть, тонкую грань между ними и желание человеческой души быть с Богом. Непросто воплотить такую сверхзадачу в советском кинофильме, съёмки которого, курировались непосредственно Министерством культуры СССР? Но Сергею Бондарчуку это оказалась вполне под силу. Его «Война и мир» буквально пронизана христианским духом. И даже тот самый монолог о Небе у Бондарчука произносит не разочаровавший и потерявший смысл жизни человек, как принято трактовать литературный образ Андрея Болконского. В этих словах слышится уже некая надежда на вечность, пусть не до конца самим героем осознанная, но совершенно ясно ощутимая зрителем.

А вот в другом эпизоде из той же сцены битвы при Аустерлице звучит уже действительно молитва. Когда Николай Ростов — его роль в фильме исполняет совсем ещё юный Олег Табаков — оказывается один на один с французскими солдатами, он обращается к Богу с просьбой не покинуть его в смертельной опасности.

— Господи! Боже, Тот, Кто там, на этом небе, прости, спаси и заступи меня!

Небо можно смело назвать главным героем картины Сергея Бондарчука «Война и мир». Используя новаторскую по тем временам технологию панорамной съёмки, режиссёр постоянно устремляет камеру в небо, либо показывает зрителю происходящее на экране с высокой точки, как будто бы небес, и словно побуждает посмотреть на жизнь под иным углом, в перспективе вечности...

Именно так снята сцена Бородинского сражения. Это один из самых масштабных эпизодов всей картины. Битва воспроизведена настолько реалистично, что в какой-то момент теряется ощущение того, что ты сидишь дома в удобном кресле и смотришь кино. Зритель ощущает себя там, среди дыма сражения и пушечных залпов. Совсем как Пьер Безухов — его в фильме сыграл сам Сергей Бондарчук. Пьер приехал в Бородино, чтобы наблюдать за сражением. А в критический момент сам стал его участником, вызвался исполнить сложное задание — достать из-под огня ящики со снарядами. Но поражает даже не достоверность и размах батальных сцен. А то, как режиссёр передаёт настрой русской армии перед боем, когда каждый — от генерала Кутузова до простого пехотинца — истово крестятся, и в небо над Бородинским полем возносится молитва Пресвятой Богородице:

— Матушку несут. Заступницу.

— Иверскую?

— Смоленскую матушку...

Что ж, остаётся, пожалуй, добавить, что в 2000-м году студия «Мосфильм» полностью отреставрировала «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Киношедевр перевели в высококачественный цифровой формат. Так что ещё многие поколения зрителей будут поражаться красотой и глубиной этой картины, размышлять над вечными вопросами.

Все выпуски программы Домашний кинотеатр

Мультфильмы из цикла «Гора Самоцветов»

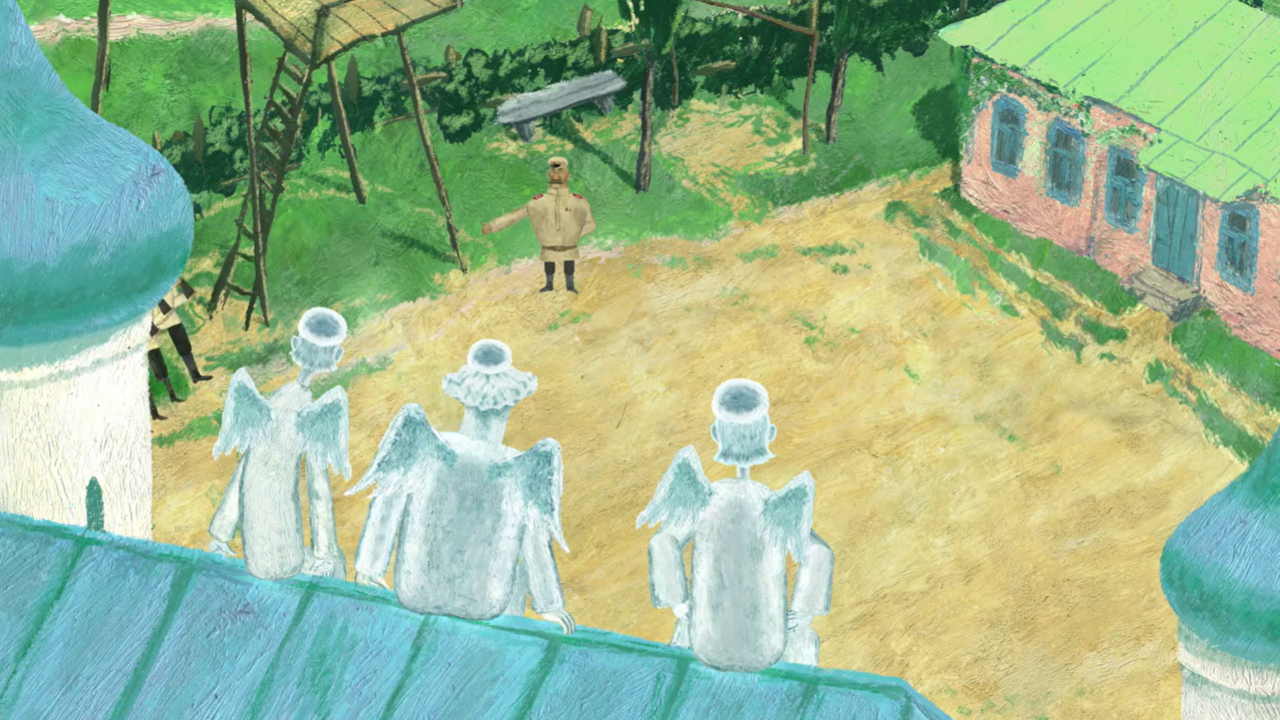

«Солдатская песня». Россия, режиссёр Александр Татарский

— Что с тобой, Ангел? С чего плачешь-то?

— Эх, братцы, беда. Поди, сами знаете, мой-то Антон, всех тише, всех безответней. Портняжил всё между делом, по малости чуток и заработал — хотел матери денег к празднику послать. Старушка только тем и дышит, что от сына копейка иногда перепадает. Пропала у моего солдата вся выручка. Вся. Ничего не осталось.

Беда приключилась у молоденького солдата Антона. Украли деньги прямо из казармы. Хорошо, что есть рядом тот, кто всё видит, знает и помогает — ангел. Удивительную кубанскую сказку о служивых и их ангелах-хранителях услышал когда-то писатель Саша Чёрный. В начале ХХ века записал и издал под названием «Солдатская песня». А в 2009-м году по его адаптации сняли одноимённый мультипликационный фильм. Он вышел на экраны в рамках масштабного культурного, образовательного и патриотического проекта «Гора самоцветов» — мультсериала по мотивам сказок народов России.

Автор идеи, режиссёр анимационных фильмов и художник Александр Татарский, рассказывал в интервью, что однажды в детстве мама подарила ему сборник сказок народов нашей страны. Когда маленький Александр читал книгу, к нему пришло осознание того, в каком огромном государстве он живёт. Став мультипликатором, Татарский захотел поделиться этим чувством. Чтобы дети и взрослые не забывали о культурном разнообразии, и при этом единстве российского народа, он придумал и воплотил в жизнь мультипликационную серию «Гора самоцветов».

Проект стартовал в 2004-м, сборники мультфильмов выходили ежегодно на протяжении без малого двадцати лет. Добрые, поучительные истории, которые веками передавались из уст в уста, воплотили на экране современные художники-аниматоры студии «Пилот». Каждая серия начинается словами «Мы живём в России». Заставка, созданная в уникальной пластилиновой технике, кратко, но увлекательно рассказывает зрителю о том, где происходит действие сказки, которую предстоит увидеть. Так, например, герои мультфильма «Солдатская песня» — фрагмент из него прозвучал в начале программы — жили ещё в Российской империи на южных рубежах нашей Родины, близ города Екатеринодара — это современный Краснодар. А вот два других мультфильма из серии «Гора самоцветов», о которых я хотел бы поговорить, связаны с Москвой.

Один из них — лента «Егорий Храбрый» — основана на древней легенде, повествующей, как святой Георгий Победоносец спас Москву от страшного змея. Конечно, в житии великомученика нет эпизода, связанного с русским стольным градом. Да и знаменитый памятник древнерусской литературы «Чудо Георгия о змие» повествует, что встреча святого с чудовищем произошла далеко от Первопрестольной — на Ближнем Востоке. Исторически появление Георгия Победоносца на московском гербе связано с тем, что он был небесным покровителем основателя Москвы, князя Юрия Долгорукого. Поэтому в древнерусском устном народном творчестве и сложилось множество сказаний о святом Георгии как о защитнике Москвы. На духовных стихах, переплетённых с церковным преданием о Егории Храбром, как называли мученика в народе, и основан одноимённый мультфильм. Его авторами стали Андрей и Сима Пронькины, руководители фольклорно-музыкального театра «Учёный медведь». В мультипликационном фильме «Егорий Храбрый» дух и интонации старинного русского ярмарочного театра соединились с техническими возможностями современной мультипликации. Анимационные сцены комментирует сказительница. В этой роли выступила актриса Кира Крейлис-Петрова, и великолепно с ней справилась — давайте послушаем небольшой фрагмент, где она рассказывает, как Егорий Храбрый приехал защищать крещёный люд в языческую землю.

А правил там злодей, царище-Демьянище. Во, какой.

Увидал он Егория, разозлился. — А ну, говорит, поклонись моим идолам

— Э, нет, царь! Кланяюсь я одному Христу.

Что тут с царём сделалося! Приказал он Егория топорами рубить. А — не вышло!

Мультфильм, посвящённый ещё одному святому есть в серии «Гора самоцветов» — называется он «Про Василия Блаженного». Именем московского юродивого 16-го века в народе называют Покровский собор на Красной площади. Лента основана на древней легенде о строительстве этого храма. По ней, именно Василий всю жизнь собирал деньги на возведение собора. Блаженный любил людей и помогал им, а те благодарили его — кто полушкой, кто копеечкой. Святой бросал монетки через плечо, а они сами в кучки складывались, и никто их не трогал. Создатели мультфильма обращаются и к каноническому житию Василия Блаженного. Так, например, мы увидим эпизод с негодными калачами — в ленте, правда, их заменили баранками.

— Так вот, стало быть, на базаре, такой случа́й случился. И вроде ничего такого, тишина. А Василий вдруг взялся бушевать! Лотки повалил, ещё хуже, прямо не остановишь! Спятил, думали, совсем. И уж только опосля узнали все, что баранки-то порченые были. Заместо муки — извёстка.

Добрый юмор, ненавязчивая, но глубокая мораль объединяет мультфильмы анимационного цикла «Гора самоцветов» — проект мультипликатора Александра Татарского. И сегодня, на мой взгляд, мы поговорили об одних из лучших в этой серии. Ещё раз напомню их названия: «Солдатская песня», «Егорий Храбрый», «Про Василия Блаженного». Мультфильмы прекрасно нарисованы, их озвучили талантливые артисты. А главное, они дают зрителям почувствовать, как велика, разнообразна и духовно богата наша Россия.

Все выпуски программы Домашний кинотеатр

Карачаевск, Карачаево-Черкессия. Шоанинский храм

На севере Карачаево-Черкесии, в семи километрах от города Карачаевска, есть местечко с необычным наименованием — село имени Коста Хетагурова, названное в честь осетинского поэта. Над селением на высоком склоне горы Шоана стоит древний каменный храм. Учёные установили, что он был построен в конце десятого века. В то далекое время здешние земли были частью Аланского царства. Это христианское государство уничтожили в четырнадцатом столетии орды монгольских завоевателей. Древняя церковь на несколько веков осталась в забвении. Её возродили в 1895 году православные осетины, переселившиеся на пустовавшие земли с высокогорья. При храме, освящённом во имя великомученика Георгия, был учреждён мужской монастырь. Однако, просуществовала обитель недолго — её закрыли после революции 1917 года. Георгиевская церковь на горе Шоана вновь оказалась в запустении. Ещё одно рождение она пережила в двухтысячном году. Жители села имени Коста Хетагурова отремонтировали и благоустроили древнее здание. Под его сводами зазвучала молитва. Святыня стала широко известна. Туристы, путешествуя по Карачаево-Черкесии, стараются непременно побывать в Шоанинском храме близ Карачаевска.

Радио ВЕРА в Карачаевске можно слушать на частоте 102,3 FM

Псалом 63. На струнах Псалтири

1 Начальнику хора. Псалом Давида.

1 Начальнику хора. Псалом Давида.

2 Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага;

3 укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев,

4 которые изострили язык свой, как меч; напрягли лук свой - язвительное слово,

5 чтобы втайне стрелять в непорочного; они внезапно стреляют в него и не боятся.

6 Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили: кто их увидит?

7 Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца.

8 Но поразит их Бог стрелою: внезапно будут они уязвлены;

9 языком своим они поразят самих себя; все, видящие их, удалятся от них.

10 И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это Его дело.

11 А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; и похвалятся все правые сердцем.