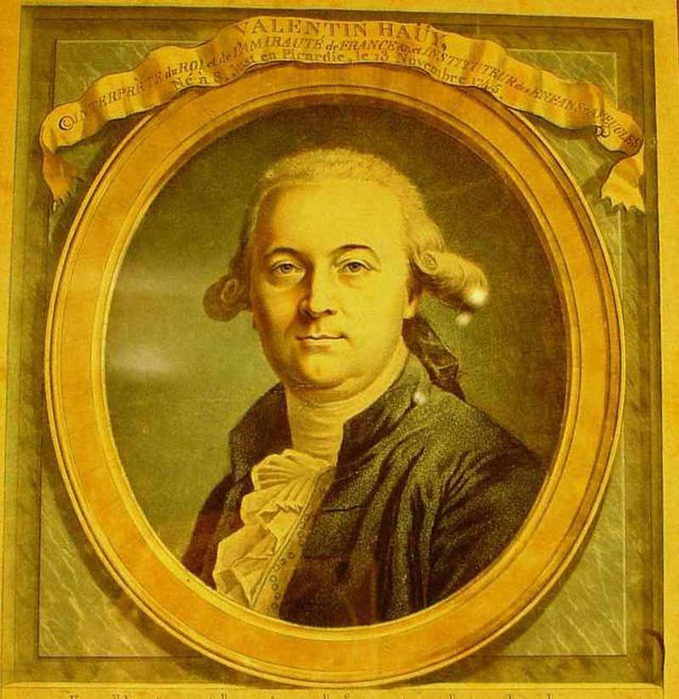

В 18 веке европейские общественные деятели обратили серьёзное внимание на проблемы незрячих людей. Исследования привели к образованию науки о слепых. А её основоположником стал французский педагог-энтузиаст Валентин ГаюИ.

Валентин не собирался заниматься воспитанием детей с дефектами зрения. Он изучал иностранные языки в Париже и делал такие успехи, что его пригласили переводчиком в Министерство иностранных дел. Должность давала хороший заработок, семья Валентина жила счастливо и безбедно. Всё изменилось внезапно. Гаюи попал на концерт слепой пианистки. Артистка потрясла Валентина не только виртуозным исполнением вальсов. Он вдруг понял, какого мастерства в своём деле может достичь невидящий человек. Гаюи подружился с пианисткой, как он говорил, с педагогической целью. И через год представил на суд публики свою теорию обучения незрячих.

В то время положение слепых людей во Франции было тяжёлым. Общество считало их балластом. А у Гаюи беспомощные инвалиды вызывали острую жалость. И Валентин стал обучать слепых. Он мечтал дать им профессию, сделать равноправными членами общества. Так появилась первая в мире школа для слепых детей. Гаюи разработал специальный рельефный шрифт, который позволял воспитанникам читать руками. Книги для слепых, географические карты и даже глобусы, напечатанные этим шрифтом, Гаюи издавал в собственной типографии. Он вложил в дело всё своё состояние. Правительство поддержать благородное начинание Валентина не захотело.

Зато работой Гаюи, которую уже называли «чудом века», заинтересовались иностранные державы. На гениального педагога обратил внимание и российский император Александр Первый. Ему захотелось создать в Петербурге школу, подобную парижской, и царь отправил Гаюи приглашение. Вместе с семьёй учёный прибыл в Петербург. Приезду предшествовали газетные статьи. Пресса трубила о том, что на невскую землю скоро ступит основатель первой в мире школы для слепых детей. Валентин был окрылён и уверен: его ждут. Увы, ждало горькое разочарование. Александр Первый, рассерженный на Наполеона, своего приглашения не подтвердил. Да и царский интерес к работе Гаюи угас. Поэтому ни квартиры, ни помещения для школы, ни учеников, ни педагогов, как загодя просил Валентин, по приезде он не увидел. Но Гаюи не привык сдаваться. Он снял жильё и дал объявление в газеты о наборе учеников. Первой откликнулась женщина, которая привела своего слепого сына, жившего при Смоленском монастыре. Там был дом для инвалидов, в котором обитало много незрячих детей. Вот только Гаюи об этом не сказали. Петербургские чиновники боялись конкуренции со стороны иностранца. И министерство просвещения прислало Гаюи письмо, в котором сообщало, что «в России нет слепых детей». К разочарованию чиновников Валентин и тут не сдался. Вместо детей он набрал взрослых, а школу разместил прямо в своей квартире. Гаюи обучал воспитанников грамоте, музыке и ремёслам. Ученики были бедными людьми. И Гаюи, несмотря на почти полное безденежье, кормил их обедами. Спустя год первый в России Институт для слепых признали власти. Гаюи предоставили особняк на Васильевском острове и разрешили набрать детей.

Несмотря на материальные трудности процесс обучения в Институте шёл полным ходом. Даже чиновники признавали, что: «слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке, и разным ремёслам — плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию, типографскому делу». Одиннадцать лет Гаюи руководил Институтом. В 72 года учёный подал в отставку и уехал домой, награждённый «за ревностное усердие» всего лишь скромным орденом Владимира 4-ой степени.

Валентин Гаюи посвятил свою жизнь благородной цели: он доказал всему миру, что незрячие люди - не бесполезные существа, они могут успешно работать в самых разных областях. И лучшим доказательством этому стал памятник самому Гаюи. Гранитный монумент заказали благодарные ученики педагога – незрячие ремесленники и музыканты. А деньги они заработали своим трудом, счастье которого им когда-то подарил Валентин Гаюи.

«Снежинка»

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Снежинка появляется как бы ниоткуда, из небесной сферы, и есть малое чудо Премудрости Божией. Её форма совершенна в геометрическом отношении, но неповторима. Невесомая, снежинка мгновенно исчезает, если опустилась на тёплую человеческую ладонь. Внимательный глаз и сердце тотчас побуждаются возвести внимание к Создателю и прославить Его — источника красоты и благости, и мира.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема