— Андрей Борисович, не хочу вас огорчать, но Нижегородский художественный музей сегодня работает до шести. Через полчаса нам придётся покинуть его, а вы что-то задержались у одной картины...

— Андрей Борисович, не хочу вас огорчать, но Нижегородский художественный музей сегодня работает до шести. Через полчаса нам придётся покинуть его, а вы что-то задержались у одной картины...

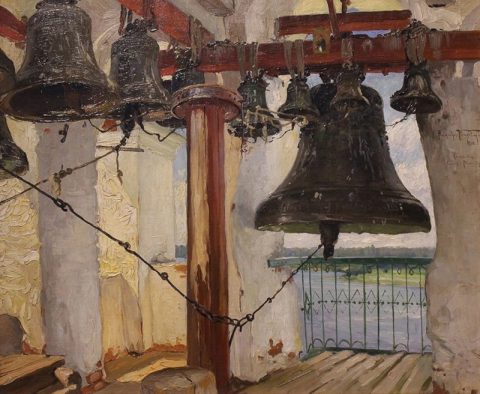

— Но разве она не прекрасна! Работа Александра Маковского «На колокольне Антониево-Сийского монастыря» настолько живая! Кажется, можно дотронуться до шершавой белёной стены, потянуть за язык один из колоколов, что висят на мощных деревянных балках. Я как будто вновь оказался там, на звоннице.

— Вы бывали в Антониево-Сийском монастыре?

— Да, в сентябре 2020 года. Я тогда путешествовал по Архангельской области, ездил на родину Ломоносова, в Холмогоры. Оттуда до обители меньше ста километров. Я когда приехал, вот на эту самую колокольню, что мы видим на картине, как раз поднимали новый двухтонный колокол-благовестник.

— Благовестник?

— Да. Так называют колокола-исполины, потому что именно они мерным торжественным звоном возвещают о начале богослужения.

— Но, судя по картине Александра Маковского, гигантский колокол в Антониево-Сийском монастыре уже имелся. Вот он, грузно нависает над деревянным настилом. Его размер — в половину высоты от сводов до пола!

— Да, это был красавец в триста пятнадцать пудов, то есть, больше пяти тонн в современном измерении! Его отлили ещё в 1685 году. В 1912-ом этот древний благовестник стал героем картины Маковского. Художник тогда совершал путешествие по Русскому северу и несколько работ посвятил Антониево-Сийской обители. А в 1923-ем большевики закрыли монастырь и уничтожили все колокола. Безбожники как будто боялись, что они и без звонаря будут петь о Боге.

— На полотне Маковского колокола и впрямь предстают живыми.

— Колокола настолько связаны для нас с церковной жизнью, что мы наделяем их свойствами, не присущими холодному металлу. Говорим, что они поют, плачут, ликуют. А в Антониево-Сийском монастыре я слышал, как благовестник именовали сердцем обители. И эти образы понятны всякому человеку, который спешил в храм под протяжные удары благовеста, радовался трезвону на Пасху.

— А у меня знаете, какой образ родился от созерцания картины Александра Маковского? Что колокола похожи на стаю птиц. Смотрите, они как будто совершали долгий перелёт, а теперь отдыхают, усевшись в ряд. Сколько же их тут? Сейчас сосчитаю. Раз, два, три, четыре, пять... десять. Одиннадцать!

— И это ещё не все вошли в картину! В начале двадцатого века на звоннице Антониево-Сийской обители было двадцать колоколов. Рядом с творениями русских литейщиков соседствовали изделия голландских мастеров. Все они, как сообщает монастырский летописец, были «подведены под музыкальное согласие». То есть, говоря современным языком, настроены по тону. И звон их достигал Северной Двины!

— Той реки, что виднеется в просвете между стенами на картине Александра Маковского?

— Нет, Маргарита Константиновна! Художник включил в композицию кусочек Михайловского озера — монастырь расположен на полуострове посреди него. А до Северной Двины от обители километров пятнадцать. И это расстояние преодолевал звук монастырских колоколов! Да и сегодня их перезвон слышен далеко за пределами обители!

— Звонницу удалось восстановить?

— Да, в Антониево-Сийском монастыре можно послушать слаженный ансамбль из одиннадцати колоколов.

— Как бы я хотела послушать его перезвоны, посмотреть с высокой звонницы на Михайловское озеро, помолиться под древними сводами. Окунуться в ту атмосферу, что запечатлел Александр Маковский в своей работе «На колокольне Антониево-Сийского монастыря». Порадоваться, что она сохранилась до наших дней.

«Картину Александра Маковского „На колокольне Антониево-Сийского монастыря“ можно увидеть в Нижегородском государственном художественном музее».

20 февраля. О милосердии и справедливости

Сегодня 20 февраля. Всемирный день социальной справедливости.

О милосердии и справедливости — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Это, конечно, очень важно, чтобы справедливость и правда были вокруг нас и в нас самих. Наверное, больше не справедливость даже, а правда. Правда Божия. Потому что у каждого своя правда. Если каждый начнёт жить по своей правде, то ни о какой социальной справедливости и речи быть не может.

Но святые отцы учат нас, чтобы мы больше были милосердны, чем справедливы. Потому что милосердие — это область добра. И мы должны всегда стремиться, когда видим, что где-то с нами поступают несправедливо, где-то, может быть, что-то выходит не так, как бы нам хотелось, где-то нас ущемляют, — не раздражаться, не обижаться, не таить злобу, а поступать милосердно. Прощать всякого такого человека. От души.

Других вариантов нет. У нас два варианта: или злиться, или прощать. Так лучше прощать. И Господь, видя наше милосердие, воздаст нам по справедливости, каждому по Его милосердию. Каждое наше сердце и нашу жизнь. Обогатит нас гораздо больше, чем мы думали.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. О традиции целования руки епископу или священнику

О традиции целования руки епископу или священнику — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

В последней книге Библии «Откровение» Иоанн Богослов, приняв повеление от Ангела записать слова о блаженстве пребывающих с Господом, сказал: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: „Смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись“». Это и другие места Священного Писания указывают нам, что поклоняться в Духе и Истине мы должны только единому Богу, так называемое Богопоклонение.

А тому, что в этом мире освящено Божественной благодатью, например, иконам или мощам святых, мы должны оказывать достодолжное или относительное поклонение. Поклонение святыням переходит в Богопоклонение Божественной благодати, которая почивает на них.

Так как пресвитер в Таинстве Священства принимает благодать, которая имеет преемство от самих апостолов, то ему также воздаётся достодолжное поклонение. Выражается это через целование его рук; этой традиции столько же лет, сколько существует институт священства.

Христианин, принимающий невидимое благословение священника, получает от него Божию благодать и воздаёт благодарность, поклонение Богу за этот дар посредством целования руки иерея.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. Об истории первого женского монастыря

Сегодня 20 февраля. В этот день в 395-м году в Вифлееме основан первый женский монастырь.

Об истории обители — епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

Вифлеем. Мы знаем этот город как место рождения Христа. Поэтому с первых веков существования христианства и до наших дней на Святую землю направляются миллионы паломников.

В конце IV века сюда прибыла последовательница блаженного Иеронима Стридонского, богатая и знатная римского трона, Павла. Собрав вокруг себя довольно большую женскую общину, она открыла в Вифлееме первый женский монастырь. Павла стала его настоятельницей, а впоследствии организовала ещё два женских монастыря. Здание монастыря до наших дней не сохранилось.

В беседе четвёртой на Евангелие от Матфея святой Иоанн Златоуст писал о женском монашестве. «Образ жизни, свойственный горным силам, можно видеть не только на мужчинах, но и на женщинах, ибо и они любомудрствуют не меньше мужей. Они не берут щитов и не садятся на коней, как повелевают славные греческие законодатели и философы, но вступают в иную, гораздо труднейшую брань, ибо они, как и мужи, вступают в брань с дьяволом и властями тьмы. И всей брани естественная слабость пола вовсе не служит им препятствием, ибо нужно судить о таких бранях не по естеству тел, но по произволению души».

Все выпуски программы Актуальная тема