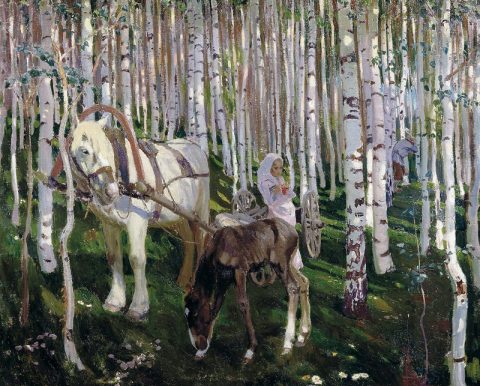

— Мама, я в нашем Вятском художественном музее каждый раз замечаю что-то новое. Вот эту картину как будто сегодня в первый раз увидела. «В лесу» называется. Автор — Аркадий Рылов. Берёзовая роща, лошадка, запряжённая в телегу, жеребенок тут же пасется. Такой худенький!

— Мама, я в нашем Вятском художественном музее каждый раз замечаю что-то новое. Вот эту картину как будто сегодня в первый раз увидела. «В лесу» называется. Автор — Аркадий Рылов. Берёзовая роща, лошадка, запряжённая в телегу, жеребенок тут же пасется. Такой худенький!

— А присматривает за лошадьми девочка — совсем малышка. Неподалеку её дедушка бродит по роще. Наверное, грибы ищет. Трогательная работа, хотелось бы узнать побольше и про неё, и про художника.

— Давай в интернете поищем!

— Сейчас попробую... Нет, телефон здесь не ловит сеть.

— Милые дамы, если позволите, я могу рассказать про Аркадия Рылова и его картину «В лесу».

— Если вам не трудно! Мы с удовольствием послушаем.

— Спасибо большое!

— Никакого труда. Мне в радость делиться знаниями о таком замечательном художнике, как Аркадий Рылов. Он, кстати, родом из Вятки.

— Вот здорово, художник — наш земляк!

— Причем горячо влюблённый в свой родной край, в его природу. После окончания Высшего художественного училища при Императорской академии художеств Аркадий обосновался в Санкт-Петербурге, но продолжал приезжать в Вятку на пленэры. По этюдам, написанным здесь, созданы многие картины Рылова, в том числе и эта, со скромным названием «В лесу».

— Название скромное и простое, а само полотно мне кажется очень глубоким. В нём соседствуют радость и тревога. Сердце ликует, когда смотришь на строй берез, сияющий на солнце. Но какая-то едва уловимая грусть сквозит в картине.

— Может быть, тебе просто жалко худого жеребёночка?

— Может быть. Но, думаю, художник неспроста поместил его на передний план.

— Конечно, неспроста. В работах Рылова нет случайных деталей. И с одной стороны, как вы правильно заметили, картина «В лесу» — почти идиллическая. Берёзовая роща залита солнцем. Изображение светится от обилия белого цвета. Среди белоснежных стволов — лошадь белой масти. Во всём белом и девочка с дедушкой. А это значит, что день праздничный, ведь по будням крестьяне не надевали маркую одежду. Но это 1905 год — именно тогда Рылов работал над своим полотном. То есть, время очень неспокойное.

— Вы имеете в виду первую русскую революцию?

— Да, по стране прокатилась волна забастовок и антимонархических выступлений. Старый крестьянин с картины Рылова наверняка переживал, что общественные нестроения ни к чему хорошему не приведут. Аркадий Александрович не показывает нам лицо старика, мы видим только согбенную спину среди берез. Но в центре картины художник рисует тощего жеребёнка на шатких ногах. Его темная масть резко контрастирует с общим светлым фоном. И в безмятежном изображении звучит нота тревоги.

— Да, звучит. Я её услышала.

— Вечно вы взрослые, все усложняете. Радости на картине Аркадия Рылова гораздо больше. Что бы там ни было в будущем, но девочка в белом платьице проживает чудесный солнечный день. У неё есть любимая лошадка. И жеребенок, хоть и худой, но он щиплет травку и поправится!

— Аркадий Рылов создал картину, в которой жизнь отражена во всей полноте. Радость в ней соседствует с драмой. И, как свидетельствует в простоте юное создание — побеждает!

«Картину Аркадия Рылова „В лесу“ можно увидеть в Вятском художественном музее имени Виктора и Аполлинария Васнецовых».

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие — настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема

2 января. О взгляде на исторические события и мировоззрении Богдана Хмельницкого

Сегодня 2 января. В этот день в 1649 году состоялся Триумфальный въезд в Киев гетмана Богдана Хмельницкого.

О его взгляде на исторические события и мировоззрении — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема

2 января. Об отношении святых к винопитию и людям, злоупотребляющим алкоголем

2 января. Об отношении святых к винопитию и людям, злоупотребляющим алкоголем — епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

Все выпуски программы Актуальная тема