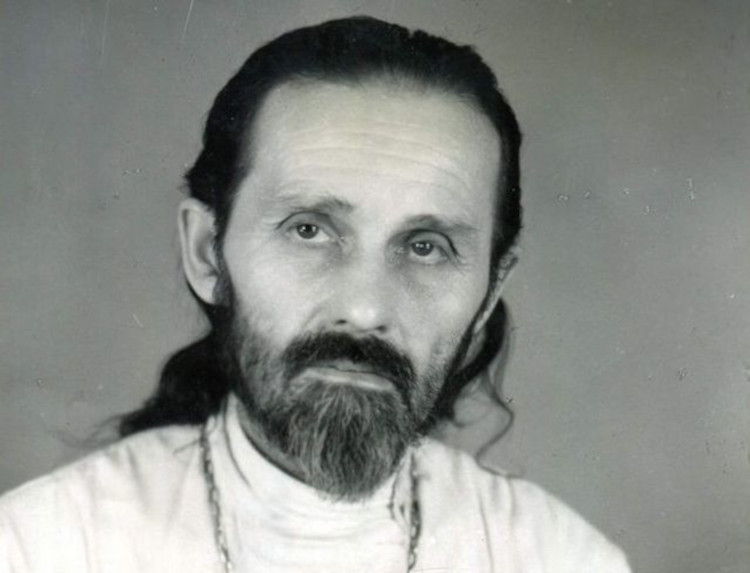

Вся жизнь священномученика Владимира Отта и его супруги Анны была связана с храмом. Оба они с юных лет несли послушания в церкви Николая Чудотворца в Кленниках. Он был алтарником, она — регентом хора. Молодые люди и познакомились в церкви. Их любовь друг к другу и многолетний брак были неотделимы от веры во Христа.

Шёл 1925 год. Приближался Великий пост. Однажды в храме перед вечерним богослужением Владимир Отт услышал громкий шум — это упали с полочки певческие книги. Он посмотрел в ту сторону и тут же забыл о книгах и шуме. Его взгляд оказался прикован к девушке-регенту Анне Тарасовой, которую он раньше не замечал. «Её задумчивый взор был устремлен как будто вдаль, — вспоминал Владимир. — Она вся выражала собою чудный образ девушки во всей его чистоте, во всей нежности, во всей его женственности...». Несколько минут Владимир стоял, закрыв глаза рукой, поражённый красотой увиденного, и тогда же понял, что полюбил эту девушку.

Владимир и Анна были духовными чадами известного священника Сергия Мечёва, настоятеля церкви Николая Чудотворца в Кленниках. Прежде чем признаться девушке в своих чувствах, Владимир рассказал о них отцу Сергию. Священник одобрил выбор молодого человека, но посоветовал пока никак не проявлять своей любви к Анне, считая, что ответное чувство должно вырасти естественно и непринуждённо. Владимир и сам считал, что его отношение к девушке нуждалось в проверке. Молодой человек вспоминал, что в ту пору всё напоминало ему об Анне, её лице, голосе, имени.

Владимир и Анна были участниками большой молодёжной общины Николаевского храма. Они вместе с другими молодыми людьми изучали Священное Писание, вместе ездили за город, организовывали экскурсии, посещали музеи. Это сближало молодых людей. С каждой встречей Анна относилась к Владимиру всё внимательнее, их беседы становились продолжительнее и теплее. Сначала они подружились, а со временем Анна полюбила Владимира. 22 сентября 1929 года молодые люди обвенчались в родном для них Николаевском храме.

Большую часть совместной жизни Владимир и Анна провели в разлуке. В 1929 году, уже спустя три недели после венчания, Отт был арестован и получил трехлетний срок за участие в несуществовавшей антисоветской группе священника Мечёва. Во время большого террора 1937 года Владимира вновь приговорили к заключению в лагере, и он отсидел весь десятилетний срок. И всё-таки, как позднее признавался Отт, их совместная жизнь с Анной была счастливой: он знал, что супруга молится за него, что воспитывает в вере их сына Сергея, который родился в 1933 году. В лагерях Владимир решил стать священником и после освобождения в 1947 году готовился к принятию сана. Как же ждала этого Анна, как же мечтала однажды стать супругой священника!

К сожалению, Анна Отт не дожила до рукоположения мужа. Она скончалась в 1952 году от воспаления мозга. Владимир Васильевич был поражён её гибелью и в то же время понимал, что разлука их не навсегда. Его чувства того времени отразились в стихотворении:

Конец?! Но почему ж так очень тихо,

Так тихо, радостно, спокойно на душе?

Победа ль белоснежной чистоты над грязью?

Иль что-нибудь душа Твоя шепнула мне?

«Снежинка»

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Снежинка появляется как бы ниоткуда, из небесной сферы, и есть малое чудо Премудрости Божией. Её форма совершенна в геометрическом отношении, но неповторима. Невесомая, снежинка мгновенно исчезает, если опустилась на тёплую человеческую ладонь. Внимательный глаз и сердце тотчас побуждаются возвести внимание к Создателю и прославить Его — источника красоты и благости, и мира.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема