Евр., 311 зач., IV, 14 - V, 6.

14 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.

16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Глава 5.

1 Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, 2 могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, 3 и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах.

4 И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон.

5 Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 6 как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Функция любого священника — быть посредником между Богом и людьми. Каким образом реализуется это посредничество и каким образом избираются те, кто несет такое служение — другой вопрос. В Ветхом Завете священство было принадлежностью одного рода — потомков старшего брата Моисея Аарона. Сам Аарон был первосвященником, первосвященническое достоинство передавалось по наследству от отца к сыну по старшей линии. Все остальные прямые потомки Аарона были священниками. Функции первосвященников и священников были определены, в первую очередь, библейской книгой Левит. Самой главной обязанностью этих людей было принесение ритуальных жертв и совмещенное с жертвоприношениями богослужение. Кроме того, у них были еще и учительные функции.

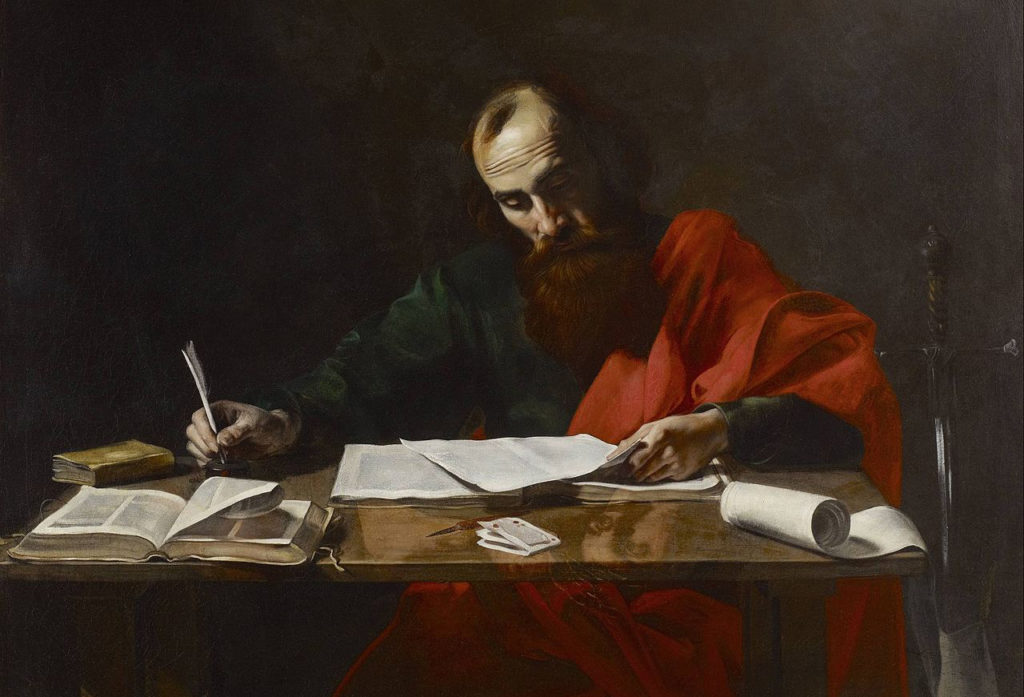

Все это во всех тонкостях прекрасно знали адресаты послания апостола Павла. Апостол называет Иисуса Сына Божия не просто Первосвященником, но «Первосвященником великим». Это тоже очень понятно целевой аудитории Павла: такое имя означает, что речь идет не о прямом потомке Аарона, то первосвященническое достоинство, о котором говорит апостол, не имеет отношения к какому-либо человеческому роду. Далее апостол объясняет почему это так и почему Христос есть Первосвященник великий. Аргументов здесь несколько.

Первый из них состоит в том, что Христос Спаситель не внешний судья, Он не тот, Кто не понимал бы человека. Любая человеческая боль, любая рана — известна Христу. Он не наблюдатель, Он соучастник этой боли, и Он готов исцелить любую рану: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Такое глубокое понимание другого не доступно обычному человеку и обычному священнику. Обычный священник, каким бы чутким он ни был, всегда остается немного в стороне, он не может в полной мере понять другого и переживать боль так же, как переживает страдающий человек. Здесь же апостол Павел объясняет причину этого явления: любой священник, будучи сам человеком и только человеком «сам обложен немощью», то есть он сам поражен грехом и страстями, сам переживает внутреннюю боль, вызванную своим личным грехом, а потому «он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». Это мешает в полной мере отдать себя помощи другим. Но Христос не таков. У Него нет греха, и, как следствие, нет никакого внутреннего препятствия для всеобъемлющей помощи другому. А значит: «да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».

Псалом 150. Богослужебные чтения

Завершающий Псалтирь 150-й псалом можно было бы по праву назвать одним из самых... странных. И именно этот псалом сегодня читается в храмах за богослужением — давайте послушаем.

Псалом 150.

[Аллилуия.]

1 Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его.

2 Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его.

3 Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях.

4 Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе.

5 Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных.

6 Всё дышащее да хвалит Господа! Аллилуия.

В чём же заключается упомянутая мною «странность» псалма? Перед нами — перечисление «инструментов», которыми прославляется — хвалится — Бог. Призыв остаётся одним и тем же — «хвалите» — а меняются только лишь инструменты и способ хваления.

Но посмотрите, как же великолепно это «хваление» выстроено! Ритмичное «хвалите» — словно удары метронома, задающие чёткий ритм песне. И с каждым новым ударом нарастает интенсивность — словно огромный язык всё громче и громче ударяет в гигантский колокол! В псалме происходит не только ритмичное повторение, но и смена «резонаторов» этой хвалы — от «храма Божия» — до всего мироздания. Сначала — «святыня» — которая требует «ограждения», «пределов» — чтобы не быть «попранной», или «расплёсканной» — и потом — «твердь» — то, что в принципе невозможно оградить: небеса, время, само дыхание бытия.

Далее хвала изменяет свой ракурс: «по могуществу Его» — то есть за то, что Бог делает в истории и вообще в жизни — и «по множеству величия Его» — за то, что просто Он — Есть, за всё то, что человечеству невидимо и неведомо.

Очень интересно и то, как в псалом «вписывается» способность прославлять Бога посредством человеческого тела. Ведь в хвалении задействованы дыхание (труба), пальцы и ладони (струны, кимвалы), кожа и натяжение (тимпан), ноги (танец), коллективное «мы» (хор). Таким образом, Давид представляет нам человеческое общество как сложносоставленный «мультиинструмент», который способен производить из себя не имеющую ничего равного во всей вселенной хвалу своему Творцу!

И завершается псалом призывом — «всякое дыхание да хвалит Господа!» Перед нами — всеобъемлющий Храм — куда включено и материальное, и человеческое, и космическое измерения: всё, что только существует, — всё обретает свою завершённость, полноту именно когда обращено к Богу.

Сегодняшний псалом предлагает нам развить особый навык: учиться в любом событии, любом предмете, любой истории — распознавать отражение Божественной Славы. И когда это у нас действительно получается — мы, сами того не зная, тоже становимся участниками этого космического торжества прославления Бога, о котором нам и поведал сегодня царь Давид в своём псалме!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Трезвенная жизнь и аскетические правила...» схиархим. Эмилиана (Вафидиса)». Протоиерей Павел Великанов

У нас в студии был настоятель московского храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове протоиерей Павел Великанов.

Разговор шел о смыслах книги «Трезвенная жизнь и аскетические правила: толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария» схиархимандрита Эмилиана (Вафидиса) и о том, почему подобные книги могут быть интересны не только монахам, но и мирянам, интересующимся церковной жизнью. В частности, мы обсуждали, для чего Господь попускает болезни, как связаны наши немощи и духовная жизнь, а также как относиться к болеющим людям, находящимся рядом.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных книгам, которые стоит прочитать Великим постом.

Первая беседа с епископом Переславским и Угличским Феоктистом была посвящена книге «Душеполезные поучения» аввы Дорофея (эфир 23.02.2026).

Все выпуски программы Светлый вечер

«Календарь «От Пасхи до Пасхи» — Псалтирь». Георгий Бежанидзе, Илья Рыбаков

В эфире «Светлого вечера» говорили о научно-просветительском проекте «Календарь от Пасхи до Пасхи».

Гостями программы стали руководитель проекта, доцент кафедры церковной истории ПСТГУ Георгий Бежанидзе, директор по развитию проекта Илья Рыбаков.

Разговор начинается с самой идеи «пасхального» летоисчисления: почему календарь ведёт отсчёт не от 1 января, а от Пасхи до Пасхи, и чем такой взгляд на год помогает в церковной жизни. Гости рассказывают, как возник проект и почему он остаётся благотворительным, как устроено распространение календарей и что в них входит.

Отдельная тема выпуска — Псалтирь, которой посвящён нынешний календарь. Собеседники объясняют, почему Псалтирь занимает особое место в богослужении и личной молитве, почему Великим постом её читают особенно часто, и как Церковь предостерегает от «магического» отношения к псалмам.

В завершение гости делятся тем, как материалы календаря помогают ориентироваться в псалмах и находить разъяснения к сложным стихам.

Ведущий: Платонов

Все выпуски программы Светлый вечер