Мы все знаем фразу «Клянусь любить тебя и в горе, и в радости, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас». Но есть такая любовь, которую не способна погасить даже смерть.

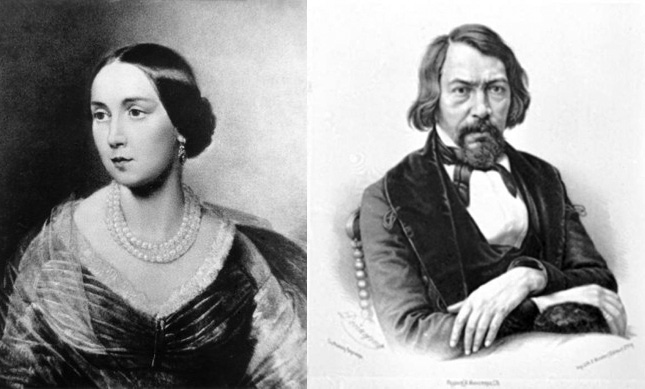

Алексей Хомяков – будущий известный поэт и богослов, основоположник славянофильства – был необычным юношей. Он обладал острым умом и поразительной памятью. Его образование было разносторонним – он получил звание кандидата математических наук, прошёл войну и стал опытным офицером, рисовал и сочинял стихи. Его родственники и друзья ждали, что такой блестящий молодой человек, потомок старинной дворянской семьи, найдёт себе не менее блестящую партию. Но пылкая молодость проходила, а невесту он себе так и не отыскал.

С детства Алексея отличала удивительная возвышенность. Воспитанный в русских традициях, юноша искал родственную душу, которая любила бы Россию так же сильно, как он. Но в те годы дворянство увлекалось модой на Францию, и было тяжело найти человека, хотя бы прилично говорившего на русском языке. Дамы из высшего общества - кокетки, щебечущие на французском языке о политике, в которой ничего не смыслили, - Алексея совершенно не привлекали. Он долго присматривался к ним и в конце концов решил, что его второй половинки просто не существует. Разочаровавшись в светской жизни, он вышел в отставку и уехал в фамильное имение.

В глубинке Хомяков нашел истинно русские характеры – и свою судьбу. Там он познакомился с юной сестрой известного поэта Николая ЯзЫкова. При первой встрече Алексея и Катю как будто ударило током. Это была любовь с первого взгляда. Друг в друге они обрели то, что искали и не могли найти. В Кате не было ничего заграничного, ничего испорченного. Её воспитывали почти что в монастырских условиях – больная мать не позволяла девушке видеться ни с кем, кроме родственников и близких друзей семьи. В лице Кати, её глазах отражалась та исконная глубина русской души, которую Алексей так мечтал увидеть. А её скромность, отзывчивость… Алексею казалось, что он встретил ангела – такой светлой душой и лёгким характером обладала Катя.

Хомяков же поразил девушку своей образованностью и добротой. Он не «скакал по верхам», как многие молодые люди того времени, а видел суть вещей. На Катю сильное впечатление произвело серьёзное отношение Алексея к жизни, к тому, чем он занимался.

Сильное чувство, возникшее между Алексеем и Катей, спрятать было невозможно. «Я люблю его, Боже мой, если б он знал, как я люблю его!» - писала девушка своему брату. Алексей очень скоро догадался, что его чувство не безответно. И сделал трепещущей от радостного волнения Кате предложение руки и сердца.

Их счастье было безграничным и вдохновляющим. Эту пару никто не мог представить себе по отдельности. Им удивлялись и завидовали, восторгались и недолюбливали, но они никого не оставляли равнодушным. Рядом с верной и заботливой женой гений Хомякова расцвёл ещё больше – он построил философскую систему славянофилов, заложив в её основание понятие семьи.

Семейное счастье Хомяковых было не слишком долгим – Кате исполнилось всего тридцать пять, когда она умерла после непродолжительной болезни. Безутешный муж остался один, с семью детьми на руках. Самому младшему был всего годик. Алексей понимал, что не имеет права предаваться горю. Он должен был воспитывать детей, вести дела. С тех пор Алексей словно раздвоился. Днём он оставался прежним весёлым, остроумным изобретателем, поэтом и философом. Ночь же была для него временем молитвы, воспоминаний о милой Кате.

Алексей Хомяков пережил жену на восемь лет. В деревнях началась эпидемия холеры, и он заразился, когда лечил своих крестьян. Почувствовав себя плохо и поняв, что смерть близка, Алексей не опечалился, а наоборот, обрадовался. Гибель здесь, в этом мире, означала долгожданное воссоединение с Катей в жизни вечной.

Земной мир Хомяков оставлял со спокойной душой. Он успел достойно воспитать своих детей и верил, что у них будет счастливое будущее. Один из сыновей, Николай, выбрал впоследствии карьеру политика, боролся за сохранение русской государственности в смутное время начала 20 века. Его мнение и душевные качества высоко ценили не только союзники, но и оппоненты. Павел Милюков, от которого было тяжело дождаться похвалы, называл Николая «культурным и лично порядочным человеком».

Другой сын Хомяковых, Дмитрий, стал философом и развивал славянофильские идеи отца. Знакомые отмечали его удивительную скромность, которая не позволяла ему подписывать философские сочинения полным именем – он ставил только инициалы.

Каждый из детей Хомяковых нашёл свой собственный жизненный путь, и по-прежнему их согревала на этом пути любовь родителей – Алексея и Екатерины – любовь, которую не способна погасить даже смерть.

Псалом 100. Богослужебные чтения

Как наполнить своё сердце теплом, добротой и светом? Зависит ли это вообще от наших усилий? Ответ на этот вопрос находим в псалме 100-м, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 100.

1 Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь.

2 Буду размышлять о пути непорочном: «когда ты придёшь ко мне?» Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего.

3 Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне.

4 Сердце развращённое будет удалено от меня; злого я не буду знать.

5 Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню; гордого очами и надменного сердцем не потерплю.

6 Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне; кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне.

7 Не будет жить в доме моём поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими.

8 С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.

Только что прозвучавший псалом — это своего рода клятва царя. Он обещает Богу, что в своём правлении будет хранить верность Его закону. Причём не только в общественных делах, но и в частных. Видимо, не случайно в некоторых странах Средневековой Европы этот псалом использовался при обряде коронации. Известно, что Людовик IX руководствовался им в деле воспитания своего сына и наследника Филиппа. А русский князь Владимир Мономах использовал как своего рода государственный гимн. Однако этот псалом предлагает нечто важное и для каждого из нас. В нём содержится вполне конкретное указание на то, как же именно добиться чистоты в своей личной жизни и в общественной деятельности.

Обращаясь к Богу, псалмопевец обещает: «Я бу́ду размышля́ть о пути́ непоро́чном». То есть буду размышлять о Твоих заповедях, Господи. Здесь упоминается об одной важной аскетической практике. В христианской традиции она называется молитвенное размышление. Суть её проста. Наш ум похож на рыболовный крючок или даже на репейник. Он всегда ищет, за что бы ему зацепиться. Как только он поймал какой-то образ, он сразу же тянет его к себе домой. То есть прямо в нашу душу, в самое сердце. От этого в нас рождаются разные чувства. И порой именно от этого у нас внутри бывает так скверно. Мы переполнены нежелательных впечатлений, мрачных воспоминаний о прошлом и тревожных представлений о будущем. А всё потому, что ум живёт собственной жизнью. Даже если мы заняты каким-то делом, он бывает рассеян. Он, как сорвавшийся с цепи пёс. Весь день скитается по помойкам и подворотням, потом возвращается взъерошенный, грязный и тащит в дом всякую гадость и заразу.

Поэтому отцы христианской Церкви призывают держать ум под контролем. А именно — давать ему нужные образы. В первую очередь это образы из Священного Писания, из поучений святых отцов, из молитвословий. Алгоритм прост: прочитал или услышал утром текст Писания и стараешься удержать его в голове весь день. Как только увидел, что ум начинает убегать, возвращаешь его к образу из священного текста. Чтобы проиллюстрировать эту работу, христианские подвижники приводят в пример верблюда. В отличие от многих других животных, он на протяжении долгого времени пережёвывает пищу. Поэтому преподобный Антоний Великий пишет: «примем подобие от верблюда, перечитывая каждое слово Святого Писания и сохраняя его в себе, пока не воплотим его в жизнь».

Благодаря такой работе ума, сердце наполняется совсем иными впечатлениями и чувствами. На душе становится чище, светлей, просторней и радостней. И у нас появляется способность адекватно оценивать окружающую действительность, не сползать в уныние, тоску, злобу, неприязнь и другие деструктивные чувства. Благодаря этому и наша деятельность становится продуктивной, полезной. И псалмопевец прямо указывает на это следствие размышления над законом Божиим. «Бу́ду ходи́ть в непоро́чности моего́ се́рдца посреди́ до́ма моего́», — пишет он.

А потому постараемся понуждать себя к этой важной духовной работе. Ведь если мы хотим, чтобы наши слова и поступки несли людям свет и тепло, необходимо, чтобы чистым был их источник, та сердцевина, откуда они исходят. Ведь как говорит Спаситель в Евангелии, «от избы́тка се́рдца говоря́т уста́. До́брый челове́к из до́брого сердца выно́сит до́брое». А чистота этой сердцевины во многом зависит именно от нас. От того, куда мы с вами привыкли направлять своё внимание и какими образами мы питаем свою душу.

Послание к Галатам святого апостола Павла

Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Одним из столпов современной нам цивилизации является стремление к удобству. Нам хочется, чтобы удобным были: рабочий график, жильё, способ куда-либо доехать, с кем-либо связаться и т.д. Проявлением стремления к комфорту является также то, что всё мы переводим в схемы, инструкции, таблицы. Ведь так удобнее — понимать, запоминать, учитывать. И велико искушение саму жизнь попытаться поместить в схему. Чтобы тоже — было комфортно. Но не всё так просто. И об этом говорит апостол Павел в отрывке из 5-й и 6-й глав своего послания к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.

Глава 5.

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,

23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.

24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.

25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.

26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

Глава 6.

1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

Апостол Павел в начале прозвучавшего отрывка объясняет своим первоначальным читателям — галатам — через какие явления должна проявлять себя духовная жизнь христианина. Апостол называет следующие, как он выражается, «плоды духа»: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И кто-то из современных читателей может заметить — а разве это не инструкция, не чёткий перечень того, чем должен обладать христианин, чтобы угодить Богу? И да, и нет.

Конечно же, внутренний мир верующего человека не может быть исключительно внутренним. Он, в любом случае, будет себя как-то выражать. И апостол перечисляет те вещи, которые христианин должен и иметь внутри своего сердца, и проявлять на уровне слов и поступков. При этом Павел добавляет одно очень интересное пояснение: «На таковых нет закона». Что он имеет в виду?

Дело в том, что галаты, которым апостол адресовал послание, были сначала язычниками, а потом, благодаря проповеди Павла, стали христианами. Затем среди них начали проповедовать уже совсем другие по духу люди — иудейские учители, желавшие навязать галатам своё представление о религиозности. А именно, что любовь, кротость, милосердие следует проявлять только к тем, кто является твоим соплеменником или единоверцем. По отношению же к другим, внешним, можно быть и жестоким, и чёрствым. Якобы ничего страшного в таком поведении нет.

Апостол Павел сурово обличает такой подход. А также критикует в принципе мысль, что можно те или иные добродетели исполнять схематично и меркантильно — надеясь на гарантированную награду со стороны Господа. Потому Павел и пишет: «Если мы живём духом, то по духу и поступать должны». Дух, который упоминает апостол, есть жизнь от Бога. А жизнь не запихнёшь в инструкции и схемы. Есть, конечно, какие-то важные принципы, постулаты. И за них следует держаться. Но всё же — человек важнее закона. Закон же призван помогать людям, а не главенствовать над ними.

И Павел призывает галатов, а вместе с ними и нас, ко всем людям относиться как к детям Божиим, проявляя уважение и терпение. Он прямо пишет: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». А ещё апостол напоминает, что не следует ставить знак равенства между человеком и его образом жизни. А именно — не стоит впадать в крайности, с одной стороны, поспешно считая, что чтобы человек ни делал, всё замечательно. А с другой — забывая, что человек Богом создан, и, значит, создан хорошо, но может неверно распоряжаться своей свободой.

Вот почему Павел и пишет: «если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым». На практике это означает, что мы не должны мириться со злом, но призваны его исправлять. Однако исправлять таким образом, чтобы не унижать, не презирать того, кто ту или иную ошибку совершил. Но, наоборот, всячески помогать человеку достичь покаяния — признания своей ошибки и желания её исправить. И тут нет, и не может быть никаких шаблонов. Потому что все мы разные. Но любовь, к которой все мы тянемся, которую ищем, обязательно нам поможет исполнить то, к чему призывает нас апостол Павел: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Поддержать «Изумрудный город» — пространство для развития детей с инвалидностью

В фонде «Дети Ярославии» действует проект «Изумрудный город». Это пространство, где каждый ребёнок с инвалидностью может развиваться, раскрывать свои способности и находить друзей. Фонд организует для них разнообразный и полезный досуг. Дети вместе поют, танцуют, рисуют, участвуют в спектаклях, занимаются лечебной физкультурой, но главное — учатся общаться и быть самостоятельными.

Кристина Пушкарь посещает «Изумрудный город» уже 5 лет. Именно здесь у неё появились первые друзья, успехи в развитии и вдохновение к творчеству. Из-за внешних и умственных особенностей Кристине сложно находить понимание и поддержку в обществе. Но в «Изумрудном городе» её всегда ждут. Она может не стесняться быть собой. «Когда особенные дети получают большое количество любви, тепла, понимания и видят искреннее желание им помочь, они непременно меняются», — считает мама Кристины.

Не только дети с инвалидностью находят поддержку в «Изумрудном городе». Понимание, психологическую помощь и просто доброе участие обретают их родители. Многие из них включаются в организацию событий и жизнь фонда «Дети Ярославии».

Поможем сохранить такое нужное пространство для развития и радости в городе Ярославле. Поддержать проект «Изумрудный город», а также ребят с инвалидностью можно на сайте фонда «Дети Ярославии».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов