В один из летних дней 1964 года на улицах Иерусалима можно было встретить пожилую пару. Они благоговейно осматривали святыни великого города, говорили о живописи, о рыцарях древности, потом, усевшись на камнях, пили кофе и ели захваченные с собой бутерброды. Мужчина то и дело доставал из кармана блокнот и карандаш, делал беглый набросок и тут же показывал жене. Она смотрела на него одобрительно или скептически, но всегда её взгляд светился любовью. Эта любовь уже много лет соединяла художника Евгения Климова и его супругу Марию...

1922 год. Евгений совсем недавно вместе с родителями переехал в Ригу из захваченного большевиками Новороссийска и поступил в Латвийскую академию художеств. На лекциях по истории искусства молодой человек обратил внимание на девушку, которую никогда на других занятиях в академии не видел. Вскоре ему удалось с ней познакомиться. На Рождество Общество Русских студентов Латвийского университета устраивало праздничную встречу. Во время вечеринки друг Евгения Наум Денисов представил ему загадочную девушку. Её звали Мария Морозова, она была русская, уроженка Риги, из семьи старообрядцев. На лекции Мария ходила тайком, потому что не выдержала экзамена по латышскому языку. А ещё девушка была очень красива. «Её очарование было в тихой женственной скромности и в стыдливой застенчивости», — вспоминал Евгений Евгеньевич. Молодые люди понравились друг другу и начали встречаться.

Они вместе посещали Театр Русской драмы и рижский парк «Аркадия», где у них была любимая скамейка. Евгений часто встречал Марию после работы — она устроилась помощником в нотариальную контору — и провожал до дома. Иногда влюблённые гостили в пригороде Риги — Митаве — у родителей Евгения. В Митаве молодые люди молились у святынь Спасо-Преображенского монастыря. «Манечка начала привыкать ко мне, я без неё скучал», — писал Евгений Климов в своих воспоминаниях.

Он очень долго ухаживал за Марией и только после того, как окончил Академию художеств, сделал девушке предложение. Свадьбу назначили на лето 1931 года, но она оказалась под угрозой срыва: Евгения призвали на службу в армию. К счастью, начальство отпустило молодого человека в отпуск на две недели. Евгений и Мария обвенчались 29 июля в Благовещенском храме Риги.

Когда кончилась военная служба, молодые люди поселились в маленькой квартире в центре Риги. Художественная карьера Климова довольно быстро пошла в гору, к нему поступало много заказов. В это время Евгений Евгеньевич, во многом под влиянием жены-старообрядки, обращается к православной художественной традиции. Он изучает древнерусскую живопись и архитектуру, для чего вместе с Марией совершает путешествие по Псковскому краю. Он создает мозаичную икону Иоанна Крестителя, а чуть позже — уже во время Великой Отечественной войны — икону Троицы для Свято-Троицкого собора во Пскове. Лики и руки святых жён и ангелов Евгений часто писал с Марии. Впрочем, она не всегда могла помогать мужу и сопровождать его. На ней была забота о детях — двух мальчиках Алексее и Илье.

Война заставила Климовых переселиться в Прагу, а затем, уже в августе 1945-го, когда возникла угроза депортации в Советский Союз, — в американскую зону оккупации. Марии благодаря знанию английского языка удалось уговорить американского консула предоставить им место в поезде, идущем на запад.

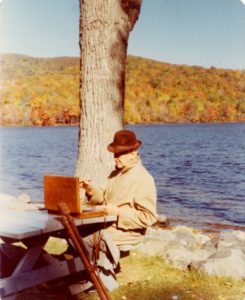

В конце 1940-х годов Климовы осели в канадском Квебеке. В североамериканский период жизни Евгений Евгеньевич становится всемирно известным художником — во многих странах проходят его выставки, он выступает с публичными лекциями, занимается популяризацией русского искусства. Вместе с Марией много путешествует. Супруга организует его походный быт и ведёт архив. В этом архиве среди пейзажей и городских зарисовок множество мимолётных портретов сыновей и жены Марии — самых дорогих для Евгения Климова людей.

31 декабря. О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений

В 10-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Жертвами каждогодно напоминается о грехах».

О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О подвиге преподобного Даниила Пустынника

Сегодня 31 декабря. День памяти преподобного Даниила Пустынника, жившего в Румынии в пятнадцатом веке.

О его подвиге — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О духовных итогах прошедшего года

Сегодня 31 декабря. Последний день 2025 года.

О духовных итогах прошедшего года — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема