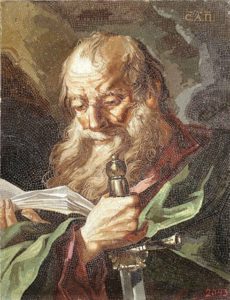

Послание апостола Павла к Ефесянам. Глава 2, стихи 4-10.

Послание апостола Павла к Ефесянам. Глава 2, стихи 4-10.

Римская империя в первом веке по Рождестве Христовом без преувеличения являлась наиболее могущественным государством в мире. Территории, подконтрольные Риму, располагались сразу на трех континентах: в Европе, Азии и Африке. Рим не только управлял обширными землями, но и обустраивал их. Настоящей легендой стали знаменитые дороги империи, позволявшие огромному государству эффективно функционировать. Впрочем, по славным дорогам Рима передвигались не только чиновники и военные. Таков был промысел Божий, что дорожная инфраструктура империи пригодилась ученикам Христа, апостолам, которые разнесли весть о Спасителе и Его учении по самым дальним уголкам Римского государства. Особенно много для исполнения этой миссии потрудился апостол Павел, посетивший с проповедью множество городов. Везде он основывал общины христиан, которые со временем превратились в местные Церкви. Павел вплоть до смерти в Риме в конце 60-х годов заботился о судьбе основанных им христианских общин и направлял им послания со словами поддержки. Таким по содержанию было, например, послание к жителям города Эфес, которое было написано Павлом из заточения в Риме и стало как бы его духовным завещанием. Отрывок из послания к Эфесянам читается сегодня во время утреннего богослужения:

2.4 Братья, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 2.5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,– благодатью вы спасены,– 2.6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 2.7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. 2.8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 2.9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 2.10 Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

В течение всех лет, проведенных в апостольском служении, Павел постоянно боролся с людьми, которых в библейской науке принято называть иудействующими. Иудействующие- это евреи, принявшие крещение, но не отказавшиеся от традиций ветхозаветной религии. Данные люди полагали, что Ветхий завет продолжается и все христиане обязаны его соблюдать. Но главная пагубность позиции иудействующих состояла в том, что они пытались привить христианам традиционный для иудаизма религиозный подход. Логика его была такова- если между Богом и людьми заключен завет, то есть договор, и Бог, и люди должны соблюдать его условия. И если люди соблюдают заповеди, Бог не вправе отказывать им в Своей милости.

Апостолу Павлу такой подход к религиозной жизни был крайне не приятен. В каждом городе, который он посещал с проповедью, в каждом своем послании, он пытался донести до людей очень важную мысль- Бог из великой любви создал человека и из великой любви послал в наш мир Своего Сына Иисуса Христа, Который умер за людей на кресте, воскрес и открыл людям Царство Небесное. Все это Бог сотворил даром, Он не выставляет людям счет. Все что Он просит от людей взамен- ответную искреннюю любовь, которая, впрочем не Богу нужна, а самих людей преображает, делает их внутренне лучше. Отношения между Богом и людьми для Павла очень похожи на отношения между любящими друг друга отцом и его детьми, когда они безусловно совершают друг для друга добрые поступки, но не для награды, а как подтверждение своей искренней любви. Хорошим детям бессмысленно хвалиться перед отцом своими добрыми поступками, отец и так любит своих детей, но чем больше дети проявляют на деле свою любовь, тем крепче она становится. Со времени написания послания к Эфесянам прошло без малого две тысячи лет. Тем не менее, слова апостола Павла о вере и любви к Богу по-прежнему актуальны, так как Бог и от современных православных христиан ждет того же, что и от их братьев по вере из первого века, - искренней любви, выраженной в добрых делах.

Псалом 11. Богослужебные чтения

Когда я был ещё совсем ребёнком, мама давала мне «подъедать» остававшиеся взбитые для выпечки белки. О, какое же это было удовольствие — маленькой ложкой доставать кусочки ароматной белоснежной пены! Правда, одна была проблема: сколь много ни съешь этой пены, а вот чувства сытости так и не появлялось! Что сказать — баловство, да и только!

Сегодня в храмах читается 11-й псалом — смысл которого очень перекликается с опытом «пены» — давайте послушаем.

Псалом 11.

1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими.

3 Ложь говорит каждый своему ближнему; уста льстивы, говорят от сердца притворного.

4 Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый,

5 тех, которые говорят: «языком нашим пересилим, уста наши с нами; кто нам господин»?

6 Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят.

7 Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горнИле, семь раз переплавленное.

8 Ты, Господи, сохранишь их, соблюдёшь от рода сего вовек.

9 Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.

Оказывается, взбивать можно не только яичные белки — но и человеческие слова. Как это ни удивительно, и у них тоже есть способность «вспениваться» — заполняя собой всё доступное пространство. Особенно в нынешнее время, когда слово «воцифровилось», и мы прежде всего с ним взаимодействуем через цифровой интерфейс — слова стали множиться с такой умопомрачающей скоростью, что их перестаёшь... замечать — настолько их стало избыточно.

Пророк Давид, автор прозвучавшего псалма, противопоставляет в своём произведении «словесную пену» — которая появляется благодаря усилиям нечистых в своём сердце людей — и «слова Господни» — «слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Какой мощный контраст! Пена — и металл. Давайте внимательнее присмотримся.

Чем хороша пена? Эффектна. Всё собой может заполнить, если не переставать взбивать. Скрывает собой всё что угодно. Правда, ненадолго. Ну и, как говорит мой детский опыт, «пеной сыт не будешь» — в том числе и информационной.

Металл — совсем другое дело. Он тяжёл, вязок, жёсток и неудобен. Куда ни положи — везде будет «карман оттягивать». Попробуй его приспособь — сразу не поддастся, ещё как помучиться придётся — даже имея соответствующий задаче инструмент. Но и изготовленное из него может оставаться неизменным тысячелетия — если металл — благородный. Любой археологический музей — тому подтверждение: украшения, погребальные маски из золота, ритуальные сакральные предметы сохранили свой первозданный вид даже через тысячелетия!

Вот какой непростой вопрос сегодня задаёт нам пророк Давид: а слова, которые мы впускаем в свою душу, — на что больше похожи — на пустопорожнюю пену — или же всё же они ближе к благородному металлу, не особо комфортному — но на который всегда можно надёжно опереться?..

«Доброму дому» и онкобольным детям нужна помощь

Среди тысяч гостиниц в Москве есть одна особенная. Её постояльцы не платят за проживание и более того, получают там помощь. Это «Добрый дом» — первая в России благотворительная гостиница для онкобольных детей, а также их близких. Одновременно в ней находятся десятки семей из разных регионов, у которых нет возможности снимать жильё в Москве на длительное время. Для них «Добрый дом» — островок спокойствия, где есть домашний уют, продукты, нужные вещи, и, главное, поддержка.

Среди тех, кто делает жизнь постояльцев «Доброго дома» радостнее — волонтёры. Например, шестнадцатилетний Феликс Оганов. Школьник узнал об этом проекте от своих родителей, и тоже захотел ему помогать. Он сам организует для онкобольных детей игры, праздники и увлекательные занятия, привозит для них полезные гостиницы. К волонтёрству Феликс приобщает и одноклассников. Недавно они провели в «Добром доме» предновогодний мастер-класс. Ребята вместе с детьми мастерили ёлочные игрушки, создавая праздничное настроение. Такие события дарят маленьким пациентам позитивные эмоции и отвлекают от тех неприятностей, которые доставляет болезнь.

«Волонтёрство — не подвиг, а норма», — считает молодой человек. Несмотря на учёбу и спорт, он находит время на помощь другим, подтверждая, что добро может стать частью повседневной жизни.

Если вы тоже хотите делиться теплом и радостью, присоединяйтесь к волонтёрам проекта «Добрый дом» и помогайте онкобольным детям своим личным участием. Также поддержать подопечных благотворительной гостиницы можно прямо сейчас, оставив любой денежный перевод на сайте «Доброго дома».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Еда для Галины Фёдоровны и других нуждающихся в Омске

В городе Омске, при храме Рождества Христова, недавно открылась благотворительная столовая «Гостеприимный Авраам». Здесь волонтёры православной службы помощи «Милосердие — Крутая Горка» готовят для нуждающихся горячие и вкусные обеды — не менее 180 порций в день. Часть из них раздают в самой столовой, а остальное добровольцы отвозят в уличные пункты помощи, которые находятся в разных районах города.

Галина Фёдоровна регулярно приходит за горячим обедом в один из мобильных пунктов. Через полгода ей исполнится 80 лет. Из близких рядом никого не осталось, поэтому поддержка православных волонтёров для неё особенно важна. Бабушка берёт еду пять дней в неделю, но не только для себя. По мере сил она заботится и о соседке, которой трудно выходить на улицу.

Тех, кто как и Галина Фёдоровна оказался в непростой ситуации — много. И это не только пожилые люди, но и семьи с детьми, и те, кто лишился дома. Поддержите работу благотворительной кухни «Гостеприимный Авраам», чтобы у волонтёров была возможность кормить всех, кто приходит за помощью. Подарить людям тарелку горячего супа, а вместе с ней и надежду — просто. Для этого переходите на сайт православной службы помощи «Милосердие — Крутая Горка» и оставьте любой денежный перевод.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов