Было время, когда в университетах преподавали предмет, который большинство студентов не любило. Был он скучным, непонятным, и название у него было труднопроизносимое: диалектический материализм. Первое, что сообщал студентам пугающе толстый учебник – «бытие определяет сознание». Согласно этому постулату получалось, что если родился ты где-нибудь в глуши, значит, и судьба твоя – прозябать во мраке невежества. «А как же тогда, например, Ломоносов?» – в недоумении терли лоб студенты, и начинали как-то сомневаться в этой теории. Но, может быть, сознание определяет бытие?

Было время, когда в университетах преподавали предмет, который большинство студентов не любило. Был он скучным, непонятным, и название у него было труднопроизносимое: диалектический материализм. Первое, что сообщал студентам пугающе толстый учебник – «бытие определяет сознание». Согласно этому постулату получалось, что если родился ты где-нибудь в глуши, значит, и судьба твоя – прозябать во мраке невежества. «А как же тогда, например, Ломоносов?» – в недоумении терли лоб студенты, и начинали как-то сомневаться в этой теории. Но, может быть, сознание определяет бытие?

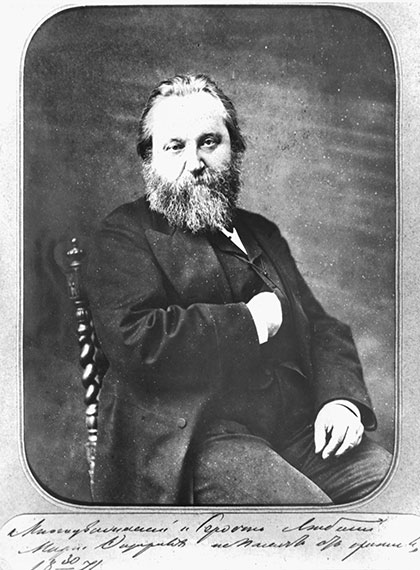

Козьма Терентьевич Солдатёнков родился в семье, где с подозрением относились к излишней грамотности, привычке читать книги, слушать музыку, и вообще проявлять интерес к культуре. Его родители принадлежали к, пожалуй, самой консервативной прослойке русского общества начала девятнадцатого столетия – московскому старообрядческому купечеству. Солдатёнковы занимались текстильным делом и торговлей тканями. Образование мальчик получил самое элементарное – умел читать, писать и считать. Родители полагали, что для успешного ведения бизнеса этого более чем достаточно. Однако внутренний мир Козьмы оказался куда тоньше и сложнее того бытия, в котором он жил, и которое, согласно тому самому диалектическому материализму, должно было определять его сознание. Оставаясь в лавке один, мальчик часами разглядывал причудливые узоры на тканях, и в его воображении возникали волшебные сады, населенные жар-птицами, цветущие луга и бескрайние воды. Неудивительно, что очень скоро он заинтересовался искусством, и, прежде всего – живописью.

Достигнув совершеннолетия и получив от родителей причитающуюся ему долю семейного бизнеса, Козьма Терентьевич смог осуществить свою давнюю мечту – начать коллекционировать картины. Он отправился в Италию, где в то время творили самые известные живописцы. Там он близко познакомился с Александром Ивановым, писавшим своё «Явление Христа народу», и приобрёл у художника несколько первых эскизов эпохального полотна.

Вернувшись в Россию, Козьма Терентьевич задался целью основать собственную картинную галерею, в которой хотел собрать полотна русских художников. Он приобрел работы Брюллова, Тропинина, Левитана, Перова, Федотова, Антокольского.

Коллекционировал Солдатёнков и иконы. Для него, человека верующего, эта коллекция имела особенное, далеко не только художественное, значение. Хотя и подлинных шедевров в ней насчитывалось немало. Среди них – уникальный и бесценный «Спас» Андрея Рублёва.

Был Козьма Терентьевич и заядлым библиофилом. Его собрание редких книг и журналов могло поспорить с самыми крупными музеями Европы.

Когда коллекция Солдатёнкова перестала умещаться в его особняке, он приобрел здание на Мясницкой улице и разместил её в нескольких комнатах, которые, соответственно тематике, назвал «Помпейская», «Византийская», «Античная»… Посетить галерею мог любой желающий. Причем, совершенно бесплатно.

Помимо этого, Козьма Солдатёнков активно финансировал строительство Румянцевского музея в Москве. На содержание музея он ежегодно выделял тысячу рублей. А когда почувствовал, что жить ему остается недолго, завещал Румянцевскому музею свою богатейшую коллекцию живописи и книг. После закрытия музея в тысяча девятьсот двадцать пятом году, большая часть солдатёнковской коллекции оказалась в Третьяковская Галерее и Ленинской библиотеке.

А Козьма Терентьевич Солдатёнков, купец со званием академика Петербургской Академии художеств, вошел в историю как покровитель искусств, щедрый меценат, и человек, доказавший, что настоящую личность формирует совсем не влияние бытия на сознания, а широта души, любовь к людям и стремление доставлять им радость.

31 декабря. О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений

В 10-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Жертвами каждогодно напоминается о грехах».

О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О подвиге преподобного Даниила Пустынника

Сегодня 31 декабря. День памяти преподобного Даниила Пустынника, жившего в Румынии в пятнадцатом веке.

О его подвиге — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О духовных итогах прошедшего года

Сегодня 31 декабря. Последний день 2025 года.

О духовных итогах прошедшего года — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема