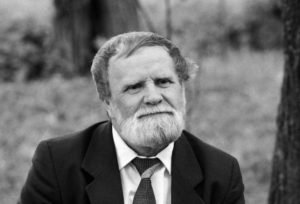

«Деревня — тема общенациональная», — считал писатель Василий Белов, один из самых известных представителей литературного жанра деревенской прозы. И вневременная, — хочется добавить, читая его произведения, многие из которых были написаны более тридцати, а то и сорока лет назад, но и теперь звучат свежо и ново. Одно из них — повесть под названием «Плотницкие рассказы» — впервые было издано в 1968-м, и сегодня успешно переиздаётся и находит нового читателя.

И пусть этот читатель украдкой сверяется с поисковиком в интернете по поводу слов «соха» или «плуг», глубинная суть прозы Белова остаётся понятной, а ещё — будоражащей душу, заставляющей думать и задавать самому себе вопросы. Её без всякой натяжки можно назвать и философской и глубоко психологичной, а значит, всегда актуальной.

Герой, от лица которого ведётся повествование — инженер Константин Зорин, свой неурочный мартовский отпуск решает провести на давно оставленной родине — проведать оставшийся от отца деревенский дом, подремонтировать старую, покосившуюся баню. В помощь себе он зовёт деревенского плотника, старика-соседа по имени Олёша Смолин. И двадцать четыре дня пролетают в беседах о прошлом, о жизни, о родной земле, о человеческой душе...

Олёша рассказывает Зорину, как ходил в детстве, до большевиков с их атеизмом, в храм на исповедь, и при колхозах старого держался, а теперь вот иногда сомневается — есть ли Бог? И тут же сам себе отвечает — коли не было бы Его, так и не приходили бы в голову мысли о том, что с душой после смерти станет?!

А вскоре на горизонте появляется ещё один сельский старожил, тоже в прошлом плотник — Авенир Козонков. Он, словно антипод Смолина, напротив, и с наганом по селу своих же раскулачивать хаживал, и купола с церкви сбивал, а теперь вот, на старости лет, стал мастером жалобы начальству или обличительные статьи в районную газету писать. И не могут эти двое пройти мимо друг дружки, не поддев, не зацепив обидным словом. Зорин решает помирить стариков, найти что-то, что объединило бы их и заставило забыть давнюю неприязнь.

О том, что из этого вышло, Василий Белов пишет и трогательно, и смешно, и трагично одновременно. Не гонясь за изысканным словом, просто и по-настоящему в этой простоте красиво он приводит «Плотницкие рассказы» к на первый взгляд, весьма нелогичной развязке, из-за которой советская критика однажды называла повесть «комедией абсурда». И ошиблась. Торжествует в итоге гармония! Инженер Зорин, когда-то сбежавший из села в поисках лучшей жизни, признаётся себе, что готов топить свою забытую баню хоть каждый день. Он счастлив оттого, что дома. И старики, ещё утром готовые вырвать друг другу бороды, вечером, как ни в чём не бывало, мирно сидят за одним столом и ведут мудрую беседу.

А что, как не гармонию, не возможность примирения и прощения с другими и самими собой в глубине души ищет каждый из нас в этой непростой жизни? Возможно, «Плотницкие рассказы» Василия Белова подскажут верное направление поисков.

29 декабря. Об образах соблазнов в Новом завете

В 9-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа: «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый».

Об образах соблазнов в Новом завете — протоиерей Владимир Быстрый.

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О всеобщей возможности приобщения ко Христу

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова Божии: «Все, от малого до большого, будут знать Меня».

О всеобщей возможности приобщения ко Христу — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О Ветхом и Новом заветах

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому».

О Ветхом и Новом заветах — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема