«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается….» Как же это «не скоро»? Пять быстрых лет ушло на выпуск пяти основательных книг, наполненных письмами, фотографиями, воспоминаниями, картинами и картинками. И каждая – родная друг другу, как пальцы на руке.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается….» Как же это «не скоро»? Пять быстрых лет ушло на выпуск пяти основательных книг, наполненных письмами, фотографиями, воспоминаниями, картинами и картинками. И каждая – родная друг другу, как пальцы на руке.

И на каждой – это волшебное слово: Васнецов.

Который из них? – спросит слушатель.

А – тот, что ближе всех к нам: сказочный, пряничный, лубочный. Тот, что «Ладушки» и «Теремок», «Радуга-дуга» и «Краденое солнце», «Кошкин дом» и «Гуси-лебеди». Великий иллюстратор детского чтения. Даже так: чтения – детям.

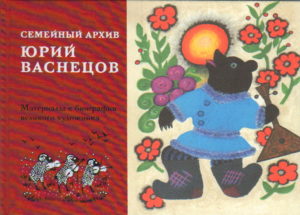

Завершительная книга этой уникальной серии 2011–2015 годов – передо мною. На обложке – медведь с балалайкой глядит себе на солнышко.

«Семейный архив. Юрий Васнецов. Материалы к биографии великого художника». Рядом с фотографией семьи Васнецовых (Вятка, 1930-е) – статья писателя и журналиста Дмитрия Шеварова «Ладушкины дети». В эпиграфе – строка из акафиста Пресвятой Богородице в честь Ея иконы, именуемой «Умиление»: «Радуйся, милости море безбрежное…» Послушаем автора предисловия.

«…Кажется неслучайным, что именно Юрий Алексеевич Васнецов (заботливый сын своих родителей и нежный отец двух дочек) нашел изобразительный язык для общения с самыми маленькими читателями. Его звери, его ладушки и чикалочки не приторны и не забавны, они – простодушно-таинственны.

Васнецов говорил: “Нельзя все страшно досказывать, прорисовывать...” Он считал, что малышам, чья душа еще открыта небесному, ангельскому, не очень важны подробности плоти и детали пейзажа. Малыши тянутся к идеальным образам, круглым и бесплотным. Вот почему васнецовскому зайцу или васнецовскому медведю не нужны имена. Это просто Заяц и Медведь…»

Моя «Закладка» – всегда какой-то вопрос или сигнал самому себе. И таких прямых сигналов-размышлений нынче два. Первый: изумление перед усилиями дочерей художника – Елизаветы Юрьевны и Натальи Юрьевны – по хранению и сохранению семейного архива отца. То, что они сделали и делают – увы, не переносится на наследие многих других иллюстраторов детских книг. Издатели семейного архива Юрия Васнецова (проект псковичан Биговчих, московско-питерское издательство «Красный пароход») пишут верно: и рукописи горят и дело это – семейные архивы – сложное.

А вот Васнецовы – смогли, сохранили такое чудо.

…Кажется, именно эти книги и станут для меня напутствием к поиску захоронения моей прабабушки, у затерянной ныне могилы которой я бывал когда-то в младенчестве. Помню, помню засыпанный желтыми листьями холмик, помню березы над ним. Надо ехать. И ведь примерно знаю – куда.

И второе размышление. Сама тайна драматической судьбы великого художника, прикоснувшись к которой, помимо прочего, сознаёшь: детство никогда не кончалось. Память о нём жива, она дремала где-то там, в глубине, растворившись в твоём личном советском прошлом, а эти книги и картинки помогли ей воскреснуть и срифмоваться с памятью многих, и твоих родителей, и дедушек-бабушек.

«Картинки Васнецова стали событием души прежде всего для взрослых. Они были первой вестью о самоценности мира домашнего, духовного, сокровенного. “Наивный” Васнецов вдруг отразил сложность народного мироощущения, огромное стремление к созиданию не только заводов, плотин и космодромов, а своего дома, родного гнезда…»

Как хорошо, что писатель Дмитрий Шеваров, чей голос звучит сегодня в нашей «Закладке», поселил в своем предисловии к завершительному тому книг о Юрии Алексеевиче Васнецове – свою маленькую внучку Лизоньку. Ведь как и её дед когда-то, она возрастает сейчас с васнецовскими «Ладушками» в обнимку…

Псалом 7. Богослужебные чтения

Существуют вещи, изменить которые мы не в состоянии, но много зависит от того, как мы на них реагируем. Впадаем ли мы в отчаяние и опускаем руки. Или же с надеждой на Бога продолжаем делать то, что находится в нашей сфере нашей ответственности. О необходимости всегда иметь надежду на Господа повествует псалом 7-й, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.

Псалом 7.

1 Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса, из племени Вениаминова.

2 Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня;

3 да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего.

4 Господи, Боже мой! если я что сделал, если есть неправда в руках моих,

5 если я платил злом тому, кто был со мною в мире, — я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом,

6 то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет в прах.

7 Восстань, Господи, во гневе Твоём; подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал,

8 сонм людей станет вокруг Тебя; над ним поднимись на высоту.

9 Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне.

10 Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!

11 Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем.

12 Бог — судия праведный, крепкий и долготерпеливый, и Бог, всякий день строго взыскивающий,

13 если кто не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его,

14 приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими.

15 Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь;

16 рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил:

17 злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадёт на его темя.

18 Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.

Псалом 7-й был написан царём и пророком Давидом в непростые для него времена. Святой оказался в условиях лютых гонений, которые устроили его враги, желавшие лишить царя жизни. На этом сходятся все исследователи, не находящие, при этом, согласия в том, когда именно и при каких обстоятельствах на Давида свалились эти тяжкие испытания. Причиной дискуссии стало надписание, то есть аннотация псалма, в котором упоминается некий Хусий из колена Вениаминова. Библеисты спорят, кто это такой. Одним кажется, что речь идёт о друге Давида, который царя предал и переметнулся на сторону неприятелей. Другие же полагают, что под именем Хусия скрывается безумный правитель Саул, лишённый Богом за грехи права царствовать над Израилем. На смену Саулу и был поставлен Давид, с чем первый не смирился.

Существует и третья версия, что Хусием царь называет Семея из рода Саула, который во времена скитаний Давида по причине восстания его (Давида) сына Авессалома, вышел ему навстречу и злословил его, называя беззаконником и убийцей. Так он мстил Давиду за Саула.

Вне зависимости от исторических деталей, положение, в котором находился Давид, представлялось крайне тяжёлым. Царь ощущал себя предельно одиноким, беспомощным. Но он всё же изо всех сил держался за надежду на Господа. Он, например, пишет: «Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Давид понимает, что может рассчитывать на помощь Бога только в том случае, если ни в чём не преступал заповедей, если совесть его чиста. Вот почему в псалме мы встречаем такие слова: Господи, Боже мой! если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире ... пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет в прах«.

Давид верит и надеется, что ни в чём против правды Божией не шёл. А потому он готов прийти на суд Господень. Совесть царя подсказывала ему, что истина на его стороне. А наступившее время испытаний представляет собой проверку крепости веры. Вот почему Давид пишет: «Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!»

И Давид надеется, что Господь его не оставит. Царь не желает мстить своим обидчикам, не испытывает к ним злобы. Но он просит Бога, чтобы ненавистники сами познали плоды своих дел, почувствовали, что значит быть объектом для коварства и злобы. Потому царь и пишет: «Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил: злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадёт на его темя».

И Давид, предчувствуя окончание испытаний, благодарит Бога — «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». Он верит и чувствует, что Господь не посрамит надежду и поможет тому, кто Ему останется верен до конца. Так и произошло. Радость и мир вернулись в жизнь Давида, а его крепость в вере стала примером для многих поколений христиан.

«О зависти». Протоиерей Андрей Рахновский

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущая Кира Лаврентьева вместе с протоиереем Андреем Рахновским читали и обсуждали фрагменты из первого тома «Творений» святителя Василия Великого, посвященные зависти: в чем причина этого духовного недуга, почему именно эту страсть сложнее всего в себе обнаружить, о чем стоит помнить при общении с завистливым человеком, а также что может помочь в преодолении зависти.

Ведущая: Кира Лаврентьева

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

Накормим тех, кто попал в беду

Фонд «Банк еды «Русь» много лет помогает людям по всей России самым необходимым — едой. В преддверии Нового года и Рождества фонд запустил акцию «Положите подарок под благотворительную ёлочку». Её цель — собрать как можно больше средств, чтобы обеспечить запасом продуктов тех, кто в этом нуждается: одиноких пенсионеров, многодетные семьи и родителей особенных детей.

Среди тех, кому нужна помощь оказался Иван Николаевич и его близкие. В 60 лет мужчина остался один с двумя несовершеннолетними детьми. В дружную жизнь семьи вмешалось несчастье — супруги и мамы, Натальи, не стало. Теперь Иван Николаевич растит двоих сыновей самостоятельно. У одного из них — инвалидность: он не слышит, не говорит, плохо видит и с трудом передвигается. Родные для него — опора во всех смыслах.

Иван Николаевич берётся за любую подработку, чтобы мальчишки были сыты и одеты. Но порой его усилий не хватает, чтобы закрывать все потребности семьи. В такие моменты банк еды «Русь» всегда оказывается рядом. Продуктовые наборы делают жизнь отца и его сыновей заметно легче. Заработанные деньги Иван Николаевич может вкладывать в лечение старшего сына и распределять на другие нужды семьи.

Примите участие в акции «Положите подарок под благотворительную ёлочку», так вы поможете банку еды «Русь» обеспечивать продуктами всех, кому они необходимы. Оставить любой посильный перевод можно на официальном сайте фонда.

Когда человек уверен, что он сможет накормить себя и близких, у него появляются силы жить!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов