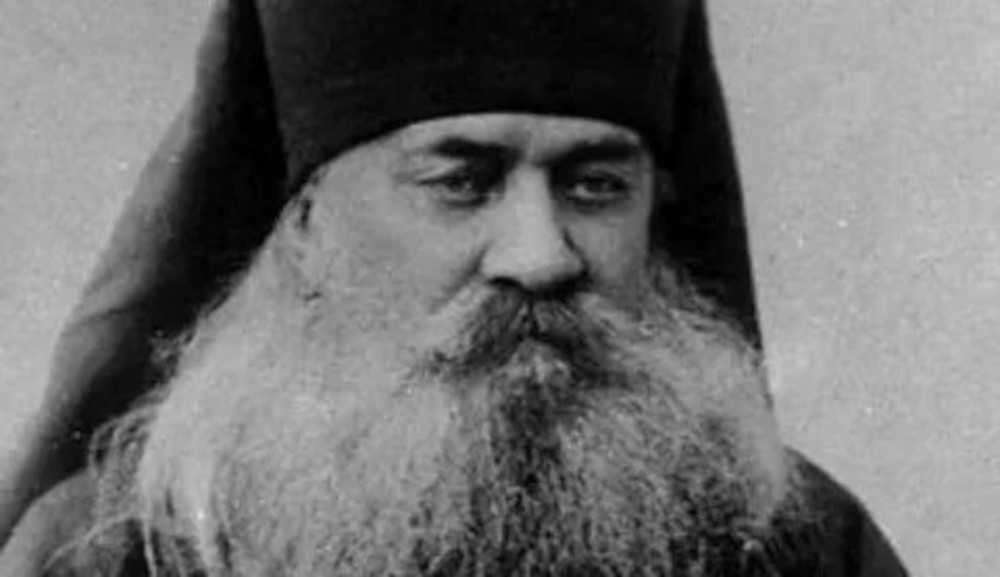

Девятнадцатилетний Иван Бобраков, высокий осанистый юноша, подошел к воротам Оптиной пустыни и замер, беззвучно творя молитву и благоговейно осенняя себя широким крестным знамением. Он ничем не выделялся в толпе крестьян из окрестных деревень, спешащих на раннюю обедню воскресным утром. Разве что изрядный узелок в руках выдавал, что приехал парень издалека. Да глаза светились особой детской решимостью навсегда посвятить себя Богу. Юноша стоял не просто у входа в монастырь, но на пороге новой жизни, и молился, чтобы Господь благословил его сделать этот шаг. И в этот торжественный момент откуда-то сбоку до Ивана донеслись странные слова.

— Тебя казнят!

Тревожный смысл фразы мало сочетался с ласковым голосом, который ее произнес. Иван обернулся, и увидел монастырского дурачка в длинной рубахе — блаженного Васеньку. Поймав взгляд растерянного юноши, тот улыбнулся простодушно и радостно, схватил Ивана за рукав и повлек его в келью к отцу Амвросию.

Старец тяжело болел и уже давно не вставал с кровати. Он приподнялся на подушке навстречу гостям, всматриваясь в сумрак кельи.

— Что лежишь, батюшка? Встань, поклонись последнему Оптинскому архимандриту!

Старец медленно и осторожно встал со своего ложа, положил земной поклон перед изумленным Иваном и твердо произнес.

— Правду ты сказал, Василий. Божию правду!

Затем преподобный Амвросий обнял юношу, который не мог проронить ни слова.

— Не смущайся, чадо. Чему надлежит быть, то и сбудется. А сейчас ступай к отцу настоятелю, он определит тебе послушание.

Каких только послушаний не довелось исполнять Ивану — он помогал монастырским поварам на кухне, подметал дорожки, чистил подсвечники в храме, ухаживал за скотиной на подворье. Со временем у послушника открылся певческий дар, и главной его обязанностью — желанной и отрадной, стало участие в богослужениях. В череде дней Иван все реже вспоминал удивительный случай, который произошел с ним в тот день, когда он прибыл в Оптину. А уж о пророчестве блаженного Василия о сане архимандрита послушник и вовсе думал, как о каком-то недоразумении.

Тринадцать лет минуло, прежде чем Иван вошел в число монастырской братии. В 1898 году он принял монашеский постриг с именем Исаакий, а в 1902-ом — священный сан. Когда же в 1914 году в Оптиной пустыни скончался настоятель, монахи попросили отца Исаакия возглавить обитель. Он, как и было предсказано, стал архимандритом.

Преподобный Исаакий принял настоятельство в тяжелое для России время. К концу 1916 года из-за затянувшейся войны ощутимо чувствовался недостаток во всем жизненно необходимом. Несмотря на это, Оптинская обитель охотно отзывалась на все просьбы о помощи пострадавшим от войны. Одну из гостиниц монахи отдали беженцам из Польши и Белоруссии, другую определили под приют для осиротевших детей, в монастырском больничном корпусе разместился лазарет для больных тифом. Архимандрит Исаакий не имел ни минуты отдыха: свет в его келье, как правило, угасал только под утро.

23 января 1918 года Оптина пустынь была официально закрыта, но монастырь еще держался под видом «сельскохозяйственной артели». Весной 1923 года обитель перешла в ведение Главнауки, как музей. Настоятеля власти отстранили от дел. Он поселился на квартире в Козельске и устроился служить в городском Георгиевском храме.

После 1929 года жизнь архимандрита Исаакия превратилась в череду арестов и ссылок. Козельск, Сухиничи, Смоленск, Белёв Тульской области — такова география его страданий. Обвинения в валютных операциях после покупки старинной иконы и в контрреволюционной деятельности после храмовой проповеди, заключения под стражу, пытки, угрозы расправы во время кратких освобождений — такова была многолетняя страшная повседневность пожилого монаха. Он отказался скрываться от преследования со словами: «От креста своего не побегу!».

30 декабря 1937 года тройка НКВД постановила расстрелять «гражданина Бобракова». Историю оптинского старчества увенчала мученическая кончина последнего настоятеля обители, архимандрита Исаакия.

15 декабря. О борьбе со страстями

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».

О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.

Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О подвиге Иессея, епископа Цилканского

Сегодня 15 декабря. День памяти преподобного Иессея, епископа Цилканского, жившего в шестом веке.

О его подвиге — священник Стахий Колотвин.

Среди преподобных ассирийских отцов 13 святых, которые спустя два века после равноапостольной Нины пришли заново просвещать Грузию, потому что народ погряз и в язычестве, и в суевериях, и в зороастрийском влиянии.

Особенно выделяются те святые, которые приняли епископский сан. В то время это не было связано с архиерейскими палатами, со служением в большом соборе, с прекрасным хором. А нужно было идти и свою собственную паству собирать, обращать из язычества.

И преподобный Иессей, епископ Цылканский, выбрал для себя чуть ли не самое сложное направление. Он пошёл на север Мцхеты, в сторону высоченных кавказских гор, в сторону Большого Кавказского хребта, где сейчас уже тоже множество храмов построено, и где тогда, даже во времена равноапостольной Нины, не было там слова Христова проповедано.

И, видя, что язычники считают, что силы природы обладают божественными какими-то свойствами, он показал им, что нет, это лишь творение, которым распоряжается Творец. И он показал и прославил силу Христову величайшим прижизненным чудом, что по его молитвам река горная поменяла своё течение и от языческих рощ потекла к храму в Цылкани, где и ныне почивают и прославляются чудесами его святые мощи.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О тех, кто отдал жизнь за право знать

Сегодня 15 декабря. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

О журналистах, пожертвовавших жизнью за право народа на знание правды, — протоиерей Михаил Самохин.

Есть профессии, в которых заложен повышенный риск: военные, спасатели, лётчики, врачи. Лучшие из них жертвуют здоровьем и жизнью ради жизни, здоровья и благополучия других людей, которые о них чаще всего ничего не знают.

Настоящие журналисты, как правило, чуть более известны и рискуют жизнью не ради нашего здоровья и хорошего самочувствия, а ради права знать правду, ради нашего права на истину. Ведь именно истина, как сказал Господь, сделает нас свободными.

Не все журналисты, к сожалению, познают, что подлинная истина — это Господь Иисус Христос. Но лучшие из них рискуют и погибают в борьбе за истину против лжи. А ведь мы знаем, кто отец лжи. Поэтому все наши погибшие коллеги заслуживают доброго слова, а те из них, кто были чадами Церкви, — и слова христианской молитвы. Пусть Господь примет их горячее стремление победить неправду и сделать нас немного свободнее.

Все выпуски программы Актуальная тема