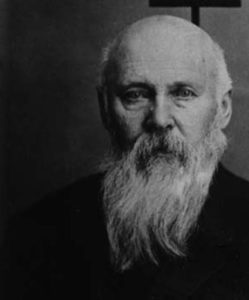

«Старец, на лице которого мыслью и веселием светились голубые глаза» — так современники вспоминали публициста и духовного писателя, мученика Михаила Александровича Новосёлова.

Он родился в 1864-м году в верующей семье, получил хорошее образование. В юности Новосёлов прошел через увлечение идеями Толстого, был с хорошо знаком с писателем и пытался даже на практике воплотить его концепции. Так в 1888-м году, на полученные в наследство деньги, он основал в селе Дугино Тверской губернии земледельческую общину, которая просуществовала два года, после чего Новосёлов разочаровался в толстовских идеях и вернулся в православие.

Ещё до революции кого-то из современников восхищала, а кого-то раздражала «церковность» Михаила Александровича и его бурная миссионерская деятельность. В самом начале 20-го века Новоселов читает богословские лекции в Москве, водит творческую и личную дружбу с отцом Павлом Флоренским, отцом Сергием Булгаковым, Владимиром Соловьёвым. Особые отношения были у Новоселова с праведным Иоанном Кронштадтским, оптинскими и зосимовскими старцами. А философ Василий Розанов подписывает ему свою книгу «Опавшие листья» так: «Дорогому Михаилу Александровичу Новоселову, собирающему душистые травы на ниве церковной и преобразующему их в корм для нашей интеллигенции».

Михаил Александрович понимал, какие глубокие заблуждения бытуют в среде образованного сословия. Это сподвигло Новоселова приступить в 1902-м году к изданию «Религиозно-философской библиотеки». Тонкие книжки «Библиотеки» в бледно-розовой обложке вскоре стали известны по всей России. До 1917-го года Михаил Александрович успел выпустить около шестидесяти книг, а также листки «Религиозно-философской библиотеки».

Новоселов продолжил свою работу просветительскую деятельность и после революции — вплоть до своего ареста в 1929-м году.

Весной 1918-го года Михаил Александрович предоставил свою квартиру для занятий Богословских курсов, открывшихся с благословения Святейшего Патриарха Тихона. На этих курсах Новоселов преподавал и сам. Многое из того, что было подготовлено для занятий, затем было использовано Новоселовым в главном труде своей жизни — «Письмах к друзьям». Над этими статьями Михаил Александрович работал пять лет — с 1922-го по 27-ой год. «Письма к друзьям», посвященные самым актуальным вопросам церковной жизни, переписывались и многократно перепечатывались. Они были обращены ко всем православным. До читателей статьи Новоселова доходили в виде самиздата.

31-го декабря 1927-го года после всенощной и новогоднего молебна Михаил Александрович Новоселов начал свое двадцатое, последнее «Письмо к друзьям», такими словами: «...Из множества ударов, нанесенных Церкви в этом году, достаточно указать два: разгром Сарова и опустошение Дивеева. Нужно ли разъяснять, что потеряли православные русские люди с уничтожением этих обителей? Накренился и повис над бездной весь церковный корабль».

Но завершается это письмо, а с ним и вся книга Михаила Александровича Новоселова возвышенными словами: «Блажен, кто не отступит от Христа среди тяжких искушений, постигающих Церковь... воодушевляясь участием в Её всемирном торжестве, имеющем открыться по скончании мира».

В 1929-м году Новоселов был арестован. В 38-м — приговорен к расстрелу. Михаил Александрович Новоселов причислен к лику святых как мученик в 2000-м году.

Виктор и Зинаида Чижиковы

Фото:PxHere

В одном из Арбатских переулков, на первом этаже многоквартирного дома, часто по ночам светилось одно-единственное окно. Здесь жил студент художественного отделения Московского полиграфического института Виктор Чижиков — будущий создатель образа Олимпийского мишки, автор символа Московской Олимпиады 1980-го года. Чижиков поступил на первый курс в 1953-м году. Дружелюбный Виктор сразу объединил вокруг себя однокурсников. Часто после занятий в институте ребята большой компанией отправлялись к нему домой. Чижиковы жили в отдельной квартире — настоящая роскошь во времена коммуналок. У него даже была своя комната — маленькая, всего 10 метров. Но в ней хватало места для дружеских посиделок с гитарой и разговоров об искусстве. Родители Виктора не возражали против домашних студенческих встреч. На одной из них впервые и обратили друг на друга внимание Виктор и его одногруппница Зина.

Зина и Витя много времени стали проводить вместе. Мечтали о творческом будущем. После института оба устроились на работу. Зина — художественным редактором в издательство «Молодая гвардия». Виктор как иллюстратор начал сотрудничать с журналами — «Вокруг света», «Юный натуралист», «Огонёк», «Весёлые картинки». Большинство из них располагались в одном здании с издательством, где работала Зина. Молодые люди постоянно виделись. И однажды поняли, что испытывают друг к другу не только дружескую симпатию, но и любовь. В январе 1964 года Виктор и Зинаида поженились. А накануне нового, 1965-го, у супругов родился сын Александр. Зинаида Сергеевна вспоминала, как Виктор пришёл под окна роддома и от счастья плясал прямо на морозе.

Виктор Александрович, как правило, работал дома, а потом приносил готовые иллюстрации в редакции журналов. Поэтому часто оставался с маленьким Сашей. Зинаида Сергеевна рассказывала в интервью, как однажды, вернулась откуда-то домой, а Виктор с пятилетним сыном бросились показывать ей свои рисунки. Оказывается, пока её не было, они писали натюрморты. Такой у Чижикова был метод воспитания — творчеством. Впоследствии Александр, как и его отец, стал художником.

Чижиковы уже не первый год были в браке, когда выяснилось, что Зинаида Сергеевна знает о муже не всё. Однажды осенью они шли по аллее парка. Зинаида, любуясь красотой природы, цитировала Бунина: «Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный...». Но Виктор особых эмоций почему-то не проявил. Супруга удивилась, сказала: «Ты же художник, ну посмотри, какие потрясающие краски?!». Тут-то и выяснилось, что Чижиков... дальтоник! Он решил признаться. Зинаида Сергеевна вспоминала: «Я и не догадывалась об этом — проучилась с ним пять лет, ходили вместе на этюды, он рисовал, как мы все». Виктор Сергеевич, действительно, интуитивно чувствовал цвет. Но всё же супруга после этого неожиданного открытия стала помогать мужу — заботливо подписывать для него баночки с зелёной и красной краской. И старалась подсказывать, где их нужно использовать.

В 1975-м Чижиковы перебрались из маленькой квартирки в жилплощадь побольше — на Малую Грузинскую, 28. Виктору Сергеевичу дали квартиру в доме Союза художников Москвы. Но супругов тянуло куда-нибудь в тихий уголок. И приблизительно в то же самое время они приобрели бревенчатый домик в деревне под Переславлем-Залесским. Стали проводить там каждое лето. В деревне Виктор Александрович и сделал первые наброски Олимпийского мишки — символа грядущей Московской олимпиады. Потом, когда приезжать уже не позволял возраст и болезни, супруги передали дом в дар монастырю.

Летом 2020-го года Виктор Сергеевич почувствовал себя плохо. «Скорая» увезла художника в больницу. Там, на следующий день, 20 июля, он скончался. После кончины Виктора Чижикова журналисты спрашивали Зинаиду Сергеевну, каким был её супруг в быту, в семейных отношениях. И она отвечала: «Похожим на своего Олимпийского мишку — любящим, добрым и светлым. Прожить с ним жизнь — огромное счастье».

Все выпуски программы Семейные истории с Туттой Ларсен

Ежедневник. Анна Тумаркина

Анна Тумаркина

Уменя есть любимый блокнот-ежедневник, куда каждое утро записываю планы напредстоящие сутки. Даже несовсем планы. Дела, проекты, всето, чембы хотела повозможности наполнить свой день. Вечером ставлю крестики возле завершенных дел иминусы возле незавершённых. Это очень помогает планировать время, рассчитывать свои силы.

Однажды прочитала вПсалтири:«Если Господь несозиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь неохранит города, напрасно бодрствует страж». Задумалась: вот япланирую ирасписываю свое время, строю планы... Акак они соотносятся сволей Божьей Мой путь, который ясебе так тщательно выстраиваю, Богу угоден или нет? Как вообще узнать волю Господа осебе?

Сэтими мыслями япошла навоскресную Литургию внаш храм. Стоя наслужбе, обратилась смолитвой кГосподу:«Научи меня распознавать Твою волю». После Причастия комне подошла знакомая девушка, соседка подому. Вруках унее был большой пакет.

—Ань, привет, уменя тут яблоки. Сдачи привезла. Урожай большой, поделиться решила. Знаю, что печь любишь. Тебе ненадо для шарлотки?

Занесколько секунд, пока принимала решение, вголове выстроилась целая система. Вот ясутра прописала вежедневники планы. Литургия, завтрак, уборка, концерт, отдых... аяблоки? Ихнебыло впланах, однако вот они: красные, желтые, ароматные... Эх, аесли смедом иорехами, аесли шарлотку иправда сделать? Маму угостить.

Ното, что явозьму усоседки пакет, моё окончательное решение, нигде непрописано. Оно зависит только отменя.

Вспомнилось, как батюшка говорил Воскресную проповедь:«Господь предвидит, ноненарушает волю человека». Что это значит? УБога нет инеможет быть ежедневника, вкоторый Онбы записывал вначале наших жизней:«Анна должна взять уКати яблоки, родить восьмерых детей истать киноактрисой». Вместо записанных планов ипроектов, Господь дал нам Евангелие, вкотором прописано все, чтоОн ждёт отСвоих детей. Вместо карт инавигаторов дал заповеди. Пути, маршруты ипланы мыдолжны строить всоответствии сними. Как поправилам дорожного движения. Нотолько сами. Мне кажется, вэтом исостоит воля Божья.

Явзяла усоседки яблоки. Сделала шарлотку смедом, изюмом иорехами. Пирог свнеплановыми яблоками, как яназвала его, всем очень понравился.

Аежедневник берегу итакже аккуратно заношу внего планы. Истараюсь ихтщательно соотносить севангельскими заповедями. Всёли всегда идёт поплану? Нет, конечно. Нонадеюсь, что хотябы что-то вмоей жизни происходит поволе Божьей.

Автор: Анна Тумаркина

Все выпуски программы Частное мнение

20 января. О любви Бога к людям

18 января, в Крещенский сочельник, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о любви Бога к людям.

Все выпуски программы Актуальная тема