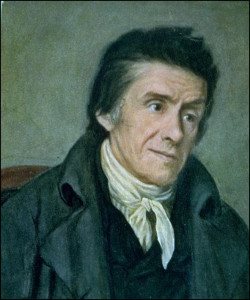

Однажды в Цюрихе к мальчику на улице подошёл нищий и попросил милостыню. Глаза ребёнка налились слезами, у него не оказалось денег, а бродягу было так жалко. И мальчик, сняв со своих башмаков серебряные пряжки, отдал их нищему. Этого доброго ребёнка звали Иоганн Песталоцци.

Однажды в Цюрихе к мальчику на улице подошёл нищий и попросил милостыню. Глаза ребёнка налились слезами, у него не оказалось денег, а бродягу было так жалко. И мальчик, сняв со своих башмаков серебряные пряжки, отдал их нищему. Этого доброго ребёнка звали Иоганн Песталоцци.

Сейчас о нём – великом педагоге знает весь мир. А тогда, в середине 18 века, Иоаганна совсем не жаловали в школе, где он учился. Наставники считали его бесталанным, мальчишки дразнили. Заступиться за Иоганна было некому, зато сам он всегда защищал слабых.

Став старше, Иоганн изучал юриспруденцию, рассудив, что юрист – это человек, который стоит на страже справедливости. Но карьера не задалась. Тогда Песталоцци занялся земледелием. И снова потерпел фиаско. В те времена по Швейцарии бродили сотни бездомных детей. Песталоцци вдруг понял, что может им помочь. Он открыл в своём доме приют. Собрал пятьдесят ребят, купил им одежду, оборудовал мастерские и стал учителем. Идея Песталоцци была простой: он решил доказать, что детей можно обучать фабричным специальностям и в то же время давать им образование и что воспитывать можно не розгой, а лаской.

Дела шли успешно, пока были деньги. Когда они закончились, приют закрыли. Иоганн, получив от судьбы такой удар, заболел. А поправившись, начал всё заново. И чтобы заработать денег, стал писать книги. Роман о воспитании детей простой женщиной Гертрудой, сделал Песталоцци знаменитым. Потом была другая книга о Гертруде, в которой Иоганн развивал свои взгляды на педагогику. Он писал, что пора поднимать уровень народного образования. Но у простых людей нет денег, а в стране мало школ, и детей поэтому нужно отдавать в руки матерей, которым необходимо иметь руководство по воспитанию, которое и написал Песталоцци.

Его книги пользовались огромным спросом. Их переводили на разные языки. На гонорары Песталоцци открыл новый приют. Для сотни обездоленных ребятишек Иоганн стал отцом. Он исполнял обязанности директора, учителя, казначея, дворника. Песталоцци приучал детей к труду и дисциплине. Бывших беспризорных скоро нельзя было узнать. Они превратились в опрятных, трудолюбивых ребят, искренне любящих своего учителя. А счастливый педагог говорил о воспитанниках: «У меня никого не было, только они».

Но и это счастье оказалось недолгим. Детей разогнали военные, которым приглянулось здание приюта. Песталоцци снова сел писать книги. А на гонорары открывал школы. Одна из них продержалась четыре года. Песталоцци ничего не требовал от учеников, не наказывал их, не заставлял зубрить. Ребята ходили на уроки с удовольствием и уже через шесть месяцев читали и писали. У других учителей на обучение этому уходило три года. В школу даже направили комиссию, которая вынесла такой вердикт: «Вы показали, какие силы таятся в человеке даже в период нежного возраста. Удивительный успех ваших учеников убеждает, что из всякого ребёнка может быть что-нибудь сделано, если учитель сумеет понять особенности его способностей и верно приняться за их развитие».

Это было официальное признание. Швейцария гордилась своим педагогом. К нему приезжали учиться со всей Европы. Но вокруг школы стали сгущаться тучи, кто-то написал донос, назвав её «рассадником демократизма». И 60-летнего учителя выгнали. Тут уж вступилась мировая общественность. На Песталоцци посыпались приглашения из разных стран, но он остался в Швейцарии и открыл в городе Ивердон институт на двести учеников.

Это были самые счастливые 20 лет в жизни «папы Песталоцци», как называли его дети. Он работал почти круглыми сутками, да ещё содержал на свои деньги учительскую семинарию. Так и только так – личным примером – Песталоцци убедил мир в правильности своей главной идеи: 19-ый век - это время для всеобщего начального образования. И мир не забыл Песталоцци. В Ивердоне поставили памятник этому удивительному человеку, а на постаменте выбили слова: «Всё для других, ничего для себя».

«Оттепель»

Фото: Rafa G. Bonilla/Unsplash

В мире нет плохой погоды — «каждая погода благодать»... Сколь драгоценное свойство человеческой души — «оттаять», умягчиться, забыть и простить долговременную обиду. Есть в одном из псалмов царя Давида такие удивительные слова: «Повеет Дух — и потекут воды...» Каждый раз, когда мы сдерживаем себя, смыкая уста в ответ на оскорбительное слово ближнего, и втайне молимся о рассерженном собеседнике — да умирит Бог его душу — к нам свыше приходит благодать, и сердцу «верится и плачется, и так легко, легко...»

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие

2 января. О христианском отношении к богатству и пути в Царство Божие — настоятель храма Феодора Стратилата в Старом Осколе Белгородской области священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема

2 января. О взгляде на исторические события и мировоззрении Богдана Хмельницкого

Сегодня 2 января. В этот день в 1649 году состоялся Триумфальный въезд в Киев гетмана Богдана Хмельницкого.

О его взгляде на исторические события и мировоззрении — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема