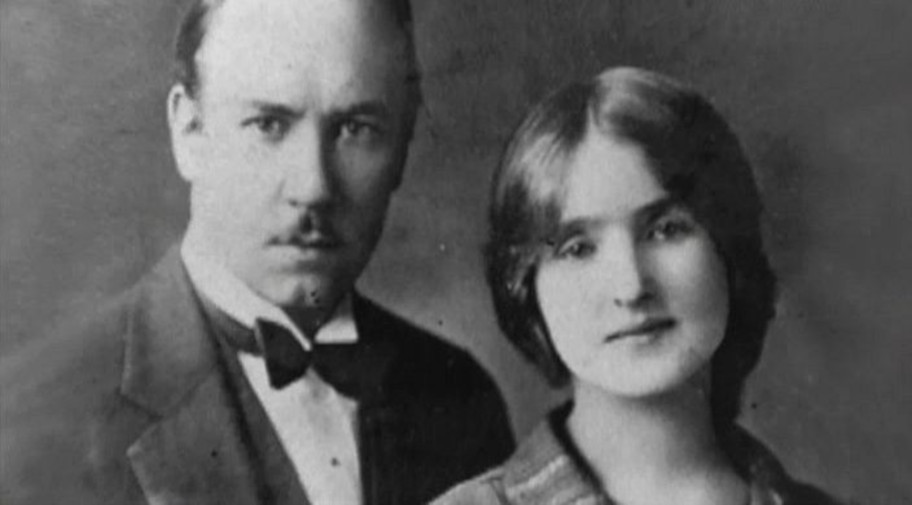

«Мой самый главный оплот в этой жизни» — так говорил о своей жене, Елизавете Алексеевне, знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский.

Игорь и Елизавета познакомились в Соединённых Штатах Америки, где оба оказались после Октябрьской революции 1917-го года. Лиза Семёнова покинула родину вместе с полевым военным госпиталем, в котором трудилась медсестрой во время Первой мировой войны. Игорь Иванович Сикорский был успешным изобретателем, авиаинженером, работал над созданием первых отечественных самолётов — «Русский витязь» и «Илья Муромец». Уехал он после того, как большевики закрыли завод, где он работал. Судьба свела будущих супругов в Нью-Йорке, в школе для эмигрантов — Елизавета преподавала там английский язык, а Игорь устроился учителем математики. В чужой стране он долгое время не мог вернуться к любимому делу — авиастроению, и зарабатывал на жизнь, как мог.

Игорь и Лиза полюбили друг друга сразу. В своих мемуарах Сикорский напишет, что как только увидел Лизу, её ясные глаза, полные кротости и доброты, то почувствовал, что она предназначена ему самим Богом. Они встречались по выходным, гуляли по улицам Нью-Йорка, ели мороженое в Центральном парке. Елизавета сразу разглядела в нём гения. Она видела целеустремлённость Игоря, то, как горят его глаза, когда он рассказывает о своих конструкторских идеях. И была готова разделить с ним любые трудности, заботиться, оберегать. А Сикорский долго не решался заговорить о браке — ведь всё, что он мог предложить будущей супруге, кроме своей безграничной, искренней любви, — 80 центов в день на расходы и крошечную арендованную комнату.

В 1924 году Игорь Иванович всё же отважился сделать Лизе предложение, которое девушка с радостью приняла. Молодожёны поселились... на куриной ферме в Лонг-Айленде. Именно там Сикорский вместе с маленькой группой единомышленников-энтузиастов наконец-то приступил к сборке самолёта по собственному проекту. Денег не было, и строили буквально из того, что попадалось под руку. В ход шли детали от старых машин, металлолом... Затея порой начинала казаться утопической даже самому Сикорскому. Но Елизавета верила в мужа, подбадривала, не давала унывать. И чудо произошло: первый американский самолёт Сикорского поднялся в воздух.

Вскоре Игорь Иванович и его помощники зарегистрировали авиаконструкторскую фирму и открыли завод. Любимое дело стало приносить деньги, и семья Сикорских переехала в собственный дом в городе Стратфорд, штат Коннектикут. Там у Игоря Ивановича и Елизаветы Алексеевны родились четверо сыновей. Жена изобретателя взяла на себя всю заботу о детях и домашнем уюте. Сикорский пропадал на заводе, порой возвращался домой за полночь. А на столе его всегда ждал горячий ужин. Елизавета Алексеевна знала, чем порадовать мужа — больше всего на свете гений авиастроения любил... жареную картошку.

У Игоря Ивановича и Елизаветы Алексеевны было много общих интересов. Оба любили классическую музыку и литературу, часто играли друг другу на рояле или читали вслух. Но, главное, супругов объединяла вера в Бога. Вечерами они вместе молились, а по воскресеньям посещали богослужения в Свято-Никольском храме, который был построен в Стратфорде на пожертвования Сикорских. Там же, в Стратфорде, Игорь Иванович написал богословскую работу — книгу под названием «Отче наш. Размышления о молитве Господней». Он посвятил её жене, Елизавете Алексеевне Сикорской — в благодарность за помощь и поддержку.

Сикорские прожили в счастливом браке 48 лет. После смерти Игоря Ивановича Елизавета Алексеевна посвятила себя попечению об их любимом Свято-Никольском храме, где когда-то супруги вместе молились друг о друге.

18 декабря. О почитании Преподобного Саввы Освященного

Сегодня 18 декабря. День памяти Преподобного Саввы Освященного, жившего в шестом веке возле Иерусалима.

О его почитании — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О восьмой и девятой заповедях блаженств

В 6-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого».

О восьмой и девятой заповедях блаженств — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О Богопознании

В 11-й главе Евангелия от Матфея есть слова Христа: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».

О Богопознании — протоиерей Владимир Быстрый.

Все выпуски программы Актуальная тема