Гость программы: доктор исторических наук, профессор Историко-архивного института Игорь Курукин.

Гость программы: доктор исторических наук, профессор Историко-архивного института Игорь Курукин.

Тема: История и загадки дворцовых переворотов в России в 18 веке.

Д. Володихин

— Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это светлое радио — радио «Вера». С вами в студии я — Дмитрий Володихин. В эфире передача «Исторический час». И мы будем сейчас с вами говорить о времени, для которого в памяти всплывают треуголки с перьями, шпаги, замечательные придворные платья, дворцы, фонтаны, Петергоф, Зимний и так далее. Всё это чудесно, но в этом времени были случаи, когда шпага выходила из ножен не для дуэли и не для сражения с неприятелем на поле боя, а для того, чтобы этой шпагой добыть корону. Мы сегодня говорим с вами о загадочном явлении русской истории — о дворцовых переворотах. В чём, собственно, эта загадка? А загадка прежде всего в том, что на протяжении семнадцатого века, предыдущего века для того, чтобы свергнуть государя и поставить на его место другого государя, нужна была смута, нужно было многотысячное стрелецкое восстание, нужно было сотрясение основ. И только тогда, и то не во всяком случае, удавалось действительно сместить правящего царя. В восемнадцатом веке совсем другое дело. Вот 80 человек могли изменить положение в России, сменить царствующую персону на ставленника своего. Ещё раз вдумайтесь в это слово: 80 человек. Согласитесь, в этом есть некая тайна. Для того, чтобы эту тайну перед нами раскрыть и объяснить её суть, с нами сегодня доктор исторических наук, профессор Историко-архивного института Игорь Курукин. Здравствуйте!

И. Курукин

— Добрый день!

Д. Володихин

— Собственно, первый вопрос: как получилось, что сменилась ситуация? И то, что раньше требовало сотрясения всего государственного строя Московского царства, в Российской империи вдруг оказывается столь лёгким?

И. Курукин

— Согласен с вами. Я плохо себе представляю, как какой-нибудь боярин, князь мог бы устроить переворот, например, в шестнадцатом веке. Вот Иван Грозный мог рубить головы, но, по-моему, ни у кого не возникала идея немножко его сместить с престола.

Д. Володихин

— Да. А если даже возникала, то осуществления он точно не дошёл.

И. Курукин

— Ну это конечно. А что касается семнадцатого века, здесь действительно ситуация изменилась здорово. И, в общем, как ни странно, виноват-то в этом был сам Пётр Первый. Хотя если бы мы ему об этом сказали, он бы нам всё равно не поверил. А вот если бы его, допустим, воскресить лет через 25 после смерти (напоминаю, что он умер в январе 1725 года) и рассказать ему, что произошло за эти 20—25 лет, он бы, наверное, нам не поверил. Потому что всю жизнь, во всяком случае сознательную жизнь, человек строил то, что, собственно, он же и называл «регулярным государством».

Д. Володихин

— И построил так, что оно в результате на самом верху оказалось непрочным.

И. Курукин

— Перед нами некий парадокс: человек строил регулярное государство, но оказалось, что после него наступила эпоха политической нестабильности. Политкорректно назовём это таким образом. И в общем, действительно сам и виноват.

Д. Володихин

— А в чём, собственно, суть?

И. Курукин

— Хотел как лучше — ну как всегда. У Петра действительно была драматическая ситуация, то есть человек строил реформы, создавал, так сказать, новую Россию, а в итоге оказалось, что её некому передать. Вот эта проблема престолонаследия, которая его сильно беспокоила последние годы. Он редко об этом публично прорывался, высказывал, но она его беспокоила. И в конце концов он придумал вот этот самый «Устав о престолонаследии», про который написано в любом школьном учебнике. И этот «Устав о престолонаследии», который был бы... Что такое «Устав о престолонаследии»? Это основной закон любой монархии. Короче говоря, Конституция — как бы мы сейчас сказали. Без него монархия немыслима.

Д. Володихин

— Базовое понятие, которое определяет: кто же наследник-то, в конце концов?

И. Курукин

— Который должен быть понятен, ясен и восприниматься в качестве такового. А Пётр сделал так, что если следовать букве этого закона — так называемого закона, потому что это не закон, а беззаконие, на самом деле, — то государем мог стать в общем-то любой.

Д. Володихин

— А суть, собственно, устава?

И. Курукин

— А что государь... ежели сын оказывается непотребен... Ну, у Петра была ситуация, когда царевич Алексей не совершал государственных преступлений, но он был действительно как бы не наследник, в смысле он не мог быть продолжателем дела отца, что было понятно и тому, и другому. И царь решил, что раз эта норма, это правило — оно неправильно. Раз наследник неправильный, то, естественно, его нужно отрешить, отменить, а престол передать тому, кто способен продолжать дело того, кто, собственно, отец.

Д. Володихин

— Как там написано: престол предыдущий государь может передать кому угодно. Или, даже если он и не передал кому угодно, кто угодно может после него наследовать.

И. Курукин

— Я бы сказал так: там не написано, в указе, естественно, «кому угодно» — это понятно, и так уж совсем неприлично и нельзя, — но к закону есть комментарии. А комментарии — это вот у Петра был главный по идеологии (как бы мы сказали: секретарь ЦК по идеологии) — Феофан Прокопович. Умница, единственный человек из окружения Петра широко европейски гуманитарно образованный.

Д. Володихин

— Но, правда, и с характером тяжёлым, надо сказать

И. Курукин

— А другие там не выживали. И Феофан Прокопович написал, по заказу Петра, естественно, комментарии — обоснования, скажем так: «Правда воли монаршей». Так вот в «Правде воли монаршей» и написано, что можно передать любому честному и достойному юноше. Вот там это написано, вот так — открытым текстом.

Д. Володихин

— Но для этого нужно, чтобы государь изъявил свою волю. И эта воля была бы публично донесена до его подданных.

И. Курукин

— Феофан Прокопович был умный человек. И естественно, когда ты комментируешь такой важный, фундаментальный документ, ты должен предусмотреть различные ситуации. Так он и предусмотрел. Там и написано, в «Правде воли монаршей», о том, а что будет, если государь вдруг скоропостижно скончается. Ну не успел он выразить волю. А дальше идут страшные слова, а дальше написано, что а тогда народ должен испытывать сам, чтобы хотел государь, какова бы была его воля. Вот это тоже там написано!

Д. Володихин

— А кто у нас на данный конкретный день считается народом?

И. Курукин

— Кого считал Феофан Прокопович? Вряд ли рабочих и крестьян, естественно.

Д. Володихин

— Вот мне тоже так кажется.

И. Курукин

— Да, вот вряд ли. Скорее всего, это как раз то сословие, которое и окружало трон, составляло бюрократический аппарат и армию — естественно, дворяне.

Д. Володихин

— Перефразируя одного европейского аристократа: человек начинается с барона.

И. Курукин

— Вот самое интересное, что он всё предугадал. Ну умница был. Радовало ли его это — я не знаю. Но всё это уже было предугадано.

Д. Володихин

— То есть вот существует знаменитый советский фильм «Легенда о Беринге». И там есть сцена, по сути своей исторический анекдот, но она кинематографистами передана очень красиво: когда больной Пётр лежит уже на смертном своём ложе, скоро скончается, уже не может говорить. Ему бумагу подносят и перо: «Напиши, кому!» И он пишет: «Отдать всё...» — и падает в изнеможении. Насколько это действительно так?

И. Курукин

— Действительность, как всегда, грубее или, скажем так, печальнее. Формально будет объявлено, и Феофан Прокопович об этом напишет — он же сочинит потом целую повесть о том, как происходила кончина государя, и почему престол перешёл к его супруге Екатерине Первой.

Д. Володихин

— И красиво излагал, надо сказать.

И. Курукин

— Он был очень хорошо образованный человек и блестящий писатель. При этом такой вот — который может доказать что угодно. В общем, что закажете, то и докажет.

Д. Володихин

— Специалист!

И. Курукин

— Специалист. И там он написал, что вот Пётр скончался, и стали решать, кому передать престол. Престол передали Екатерине. Это не совсем правда, потому что решали ещё при жизни Петра, только его изолировали. Потом караул, который стоял бессменно на часах получит хорошие деньги — даже запись об этом сохранялась. И скорее всего, я думаю, так: тогда, когда решался вопрос, уже никому не нужно было, чтобы Пётр выражал своё мнение.

Д. Володихин

— То есть иными словами: государь умирает, стоят солдаты у его дверей. И, может, он и хочет что-то сказать, может, он и речи не лишился и готов написать, но только никто не подходит, чтобы узнать, что он скажет. И никто не даёт ему это пресловутое перо и бумагу.

И. Курукин

— Не давали. И даже сам Феофан Прокопович, собственно, проговорился. Ну как это всегда бывает у источника: ты последовательно излагаешь свою версию, но иногда ты проговариваешься. И он проговорился, что, собственно, Пётр практически до самого конца мог говорить — засохлым языком и помешанными словами, но говорить-то он мог. А если ты можешь говорить, тебя как бы не надо бумагу-то требовать — тяжелобольному человеку, который при смерти.

Д. Володихин

— Ну что же, вот именно на этой, не сказал бы, что весёлой ноте, начинается изящное столетие — восемнадцатый век — время, о котором говорили «столетие безумно и мудро». Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит фрагмент из замечательной музыки русского барокко: нечто изящное, дворцовое, с завитушками, знаете ли.

Звучит музыка русского барокко.

Д. Володихин

— Дорогие радиослушатели, это светлое радио — радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я — Дмитрий Володихин. И мы с замечательным историком, профессором Историко-архивного института, доктором исторических наук Игорем Курукиным, обсуждаем тему дворцовых переворотов. До сих пор какого-то прекрасного шуршания юбок придворных дам мы не слышали. Слышали мы в основном суровую реальность: сколько дали караулу, и как хитёр был Феофан Прокопович, и как лихо он использовал своё замечательное образование. Ну и в этом смысле хочется спросить: Пётр ушёл, рядом с престолом осталась его супруга и его иной наследник — Пётр Второй, которого иногда по незнанию называют его сыном, хотя это совсем не так. И что же происходило дальше?

И. Курукин

— Дальше происходила достаточно любопытная вещь. Вот Екатерина Первая, собственно, это классический вариант той самой кухарки, которая стала управлять государством — она же действительно была по профессии кухаркой. Хорошая, кстати, домохозяйка была: покупала колбасы, вина, шоколад заморских кораблей, для Петра виноградика свежего, раков больших к пиву. Пётр любил раков к пиву. А вот государственными делами она в жизни никогда не занималась. И интересно-то как раз вот это. Ну, кто такой Пётр Первый — все знают, кто такая Екатерина Вторая — все знают. А вот Екатерина Первая интересна как раз тем, что бывает, когда во главе огромной монархии оказывается домохозяйка.

Д. Володихин

— Случайный человек, по большому счёту.

И. Курукин

— Абсолютно случайный. И самое интересное, что ничего не происходит: монархия-то как была, так и существует — машина работает. Вот это здесь самое интересное, пожалуй! Ничего не разваливается.

Д. Володихин

— А вот, допустим, в самом начале: после того, как Екатерину Первую усадили на престол, вокруг существует целая плеяда государственных мужей, готовых прекрасно править мимо царствующей императрицы. Есть машина государственная.

И. Курукин

— Совершенно верно! Более того, они абсолютно необходимы, потому что понятно, что полуграмотная хозяйка... То есть она, может, даже могла расписаться — я это допускаю, во всяком случае, — но то, что она не могла прочесть внятно ни одной бумаги, я глубоко уверен. А как без этого управлять? Но дело даже не в этом. А дело в том, что, значит, необходимо, грубо говоря, чтобы всё не развалилось, необходимо создавать некие компенсирующие механизмы, которые будут компенсировать слабость монарха, который неспособен реально управлять государством. Как это делал Пётр Первый, который был действительно человеком уникальной работоспособности и разносторонних способностей. Елизавета Петровна — его дочь — будет любить, естественно, и маскарады, и танцы, и прочее, но всё-таки голова у неё будет работать, во всяком случае, решения какие-то она будет принимать.

Д. Володихин

— Как выразился один современный историк: «Весела, но вменяема и работоспособна».

И. Курукин

— Не то чтобы сильно работоспособна. Особенно в последние годы — могла так на неделю выпасть из жизни и никого к себе не допускать. Но вменяема, безусловно. Про Екатерину Вторую говорить не приходится — она работала как лошадь в общем-то. Даже себе это плохо представляем. Этот век представляем себе именно как балы, шпаги и танцы. А то, что она вставала в шесть с лишним утра и садилась за бумаги, об этом мало кто знает, но это было именно так: это ещё все дрыхнут, а она работает.

Д. Володихин

— Вот она-то шла под номером вторым, а вот та Екатерина, которая шла под номером первым, была совершенно иного нрава.

И. Курукин

— Естественно. Тем более что после пяти вечера она уже была сильно нетрезвая, скажем так, и заниматься делами просто физически не могла по этой причине. (Неразб.) происходило и разные развлечения такие — не очень дворцовые, как мы их себе сейчас представляем по нормам той эпохи.

Д. Володихин

— Несколько более буйная, чем хотелось бы.

И. Курукин

— Ну представим себе изящную даму, которая должна выпить полтора литра пива, тогда ей достанется золотой, который на дне кубка. Вот такие тихие придворные развлечения.

Д. Володихин

— Да-да. Но для того, чтобы она села на трон, нужно элементарно её туда посадить. Вот как получилось так, что решили: правит жена покойного императора — несчастная вдовица. Кто это решал? Как собрались люди, были ли какие-то споры? Или вот все в единодушном порыве сказали: «Ах, она прекрасна!»?

И. Курукин

— Вот Феофан Прокопович так и указал, что да, действительно, объяснили, и все согласились. На самом деле были большие споры, естественно, были две партии больших. Ключевую роль здесь играли Меньшиков и Толстой — оба. Потом они станут злейшими врагами, а тогда они выступали вместе. Кто такой Меньшиков — все прекрасно знают. Пётр Андреевич Толстой — это опытнейший дипломат, хитрая лиса такая, человек достаточно серьёзной воли, ума, характера — умница большая. Кстати, у нас нет его приличной биографии. Он прапрапрадед Льва Николаевича Толстого.

Д. Володихин

— Ну что же, вот они собрались...

И. Курукин

— Вот они, собственно, сделали её императрицей. И она сама немножко в этом участвовала, потому что ну надо было гвардейским офицерам выдать кое-какие драгоценности, золотишко — без этого как-то не делается дело.

Д. Володихин

— А вторая партия?

И. Курукин

— А вторая партия выступала... Тут спор даже был не о кто сядет, потому что понятно, что либо мальчик, либо домохозяйка, равно неспособная как государственный деятель. Вопрос был, скорее, о другом: там был принципиальный спор другого порядка. Спор о чём? Вот другая партия: Дмитрий Михайлович Голицын, даже канцлер Головкин там оказался по какой-то причине — человек безвредный; Иван Алексеевич Мусин-Пушкин — старейший боярин и старейший сенатор — вот эти люди. Они выступали за что? Они выступали за некое, назовём это «конституционное устройство», за некий порядок, скажем так: что престол получает Пётр Второй как законный мужской наследник. Но поскольку он не может управлять — ну реально мальчику тогда то ли восемь, то ли девять лет, он 1715 года рождения, — понятно, что он не может управлять, но при нём должна быть регентша Екатерина совместно с Сенатом. То есть создаётся некая конструкция власти.

Д. Володихин

— Отдающая на официальных основаниях не столько монарху, сколько тем, кто будет как бы его опорой, а на самом деле истинным коллективным правителем государства.

И. Курукин

— Но при этом новые структуры должны немножко друг друга уравновешивать. Вот есть регентша, есть Сенат и есть император — вот создаётся какая-то конструкция. А Меньшиков и Толстой отстаивали другой принцип: ребята, вот как при Петре — есть единоличный правомочный монарх. А поскольку ребёнок не может быть правомочным монархом, у нас есть жена — наследница. Он её короновал, кстати, — Пётр. Это был аргумент в споре: он же её короновал в 1724 году. Она есть истинная продолжательница его дела, и не надо нам никаких конструкций.

Д. Володихин

— То есть по большому счёту вот есть огромный пирог власти: если побеждает партия Екатерины, то в сущности, весь этот пирог достаётся нескольким вельможам, находящимся рядом с ней, её поддерживающим. Если побеждает вторая партия, его придётся разделить на большее количество долек.

И. Курукин

— Совершенно верно.

Д. Володихин

— Но разделили на меньшее количество долек и создали, вот как вы сказали, структуру, которая поддерживает правление при фактически неправящей царице.

И. Курукин

— Любое правление хоть тогда, хоть сейчас — это каждодневное решение массы скучных, совершенно неинтересных административных вопросов. Нормальному человеку это действительно тяжело. И в 1726 году создаётся такой орган: Верховный тайный совет. Он уже как бы существовал раньше: периодически созывались так называемые тайные советы. В данном случае это было просто конституировано. И под разными названиями этот орган будет существовать на всём протяжении этой эпохи, вот именно как компенсирующий элемент. Если государыня у нас спит до 12-и, а после пяти она уже, скажем так, сильно некомпетентна, ну а кто решать-то будет вопросы? Приходят реляции, пишут послы из-за границы — механизм должен вертеться.

Д. Володихин

— И сколько же он просуществовал — Верховный тайный совет?

И. Курукин

— Он же как? Он менялся персонально и тут же возникал при новом правителе под другими названиями и с другими лицами. Поэтому можно сказать, что он существовал перманентно.

Д. Володихин

— До?

И. Курукин

— Да вот, собственно говоря, последний такой Совет и был у Петра Третьего — Императорский совет 1762 года.

Д. Володихин

— Ну что ж, получается так, что вот эта замечательная, весёлая домохозяйка со свежими фруктами успела провести два года на российском императорском престоле, затем она сошла в могилу. Верховный тайный совет остаётся, но тот мальчик, о котором мы говорили, всё-таки дожидается своей очереди. И тут никаких переворотов, споров — некому его потеснить с престола. Что это за наследник?

И. Курукин

— Когда он вступил на трон юридически, было ему одиннадцать с половиной лет. Что за человек судить крайне сложно — он нам ничего не оставил о себе, естественно. Судя по портретам, можно сказать, что выглядел старше своих лет — ребёнок довольно крупный был.

Д. Володихин

— Тем, кто утверждал, что он — сын Петра Первого, что в общем-то чудовищная ошибка, я думаю, надо просто разъяснить, откуда он взялся.

И. Курукин

— Он — внук Петра Первого, сын царевича Алексея, законный, естественно, абсолютно, справедливо рождённый от законной супруги неморганатического происхождения — от немецкой принцессы.

Д. Володихин

— А мы знаем, что у Петра ещё остались дочери.

И. Курукин

— С дочерьми сложнее, потому что дочки-то были. У Петра была трагедия в этом смысле: почему-то все мальчики... У него было то ли 11, то 12 детей, я так точно и не могу абсолютно сказать, сколько их было, потому что их как-то не фиксировали ранее — документы первых лет царствования Петра Первого вообще плохо сохранились. Мальчики все умирали. Девчонки, правда, тоже — и дочери умирали в детстве, что, в принципе, обычно для той эпохи. Но две девочки выросли: умницы, лапочки, очень непохожие друг на друга, но такие бойкие, живые, нормальные — одна отличница, другая танцевать любила.

Д. Володихин

— Об одной из них мы ещё впоследствии поговорим. А сейчас я хотел бы напомнить, что с сыновьями в династии Романовых вообще было достаточно сложно. Со времён Михаила Фёдоровича, к сожалению, мальчики рождались менее здоровыми, чем девочки, меньше жили, больше хворали. Это не относится, разумеется, к умственному, душевному здоровью, это относится к здоровью физическому. И Пётр, который родился в 1672 году, а умер в 1725-м, в династии Романовых долгожитель — остальные умирали раньше или намного раньше. Ну что ж, мы сейчас остановились на мальчике — замечательном мальчике, внуке Петра Великого. И сейчас мне остаётся сказать, что это светлое радио — радио «Вера». Мы верим, что с этим мальчиком будет всё хорошо. В эфире передача «Исторический час». Мы верим, что не один час он будет править на престоле, под которым находится столь шаткое законодательное основание. С вами в студии я — Дмитрий Володихин. Я душой болею за этого нашего монарха. И мы ненадолго покидаем эфир, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.

Д. Володихин

— Дорогие радиослушатели, это светлое радио — радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я — Дмитрий Володихин. И мы продолжаем беседу об эпохе дворцовых переворотов в России с известным историком, профессором Историко-архивного института, доктором исторических наук Игорем Курукиным. Вот я высказал надежду, что с мальчиком-то всё будет хорошо. Мне очень хотелось бы, чтобы это ажурное юное создание побольше провело на престоле. А на самом деле, что — моя надежда тщетна?

И. Курукин

— Увы! Правда, это, видимо, случай. Здоровечком он был не обделён — мальчик был довольно крепенький. И в принципе, жил бы да жил, но там как бы стеклось, как это бывает в таких случаях: там была оспа. Но оспа — вещь серьёзная для той эпохи.

Д. Володихин

— Ветряная или чёрная?

И. Курукин

— Сыпная.

Д. Володихин

— О, серьёзно!

И. Курукин

— Но он справился с оспой — в том-то и дело. Он выздоравливал уже от оспы и открыл окошечко — и воспаление лёгких.

Д. Володихин

— А говорят, что он вышел на зимний парад достаточно легко одетым. Или это анекдот?

И. Курукин

— Ну, на парад надо было выходить. Был он на параде, но после парада он не заболел. Он заболел попозже. Это действительно была оспа, и вот потом, видимо, ещё на неё наложилось вот то, с чем организм уже не справился.

Д. Володихин

— Печальная история: молодой человек, как некое блёклое, едва заметное в русской истории создание, прошёл фактически мимо русского престола, ненадолго прикоснувшись к нему. Даже не успел жениться. Но вот после него-то как раз и начинается самая та тёмная прорва дворцовых переворотов, когда вход пошли уже не слова: «Ах, давайте вот этого претендента!» — «Нет, давайте вот этого!» — а гораздо более серьёзные аргументы.

И. Курукин

— Но опять же не всё так просто. Дальше у нас будет, собственно, смерть Петра Второго. Кстати, с ним вымерли Романовы в мужском-то поколении.

Д. Володихин

— По мужской линии, да.

И. Курукин

— Смерть Петра Второго породила, как бы мы сказали, правительственный кризис. В результате Верховный тайный совет избирает, что, собственно, не входит в его компетенцию, но так уж вышло — решать было некому.

Д. Володихин

— А вот он народ-то Феофана Прокоповича: вот он может собраться и...

И. Курукин

— Вот он выбрал, да, в цари, собственно, законную принцессу из дома Романовых. В том, что она законная, сомнений не было, кстати, в отличие от дочерей Петра. Вот у них были проблемы, почему, собственно, ту самую Елизавету всё-таки не взяли во Францию в качестве невесты Людовику Пятнадцатому.

Д. Володихин

— Скажем так, не то что у них были проблемы, а по поводу них стояли вопросы.

И. Курукин

— А, ну, наверное, так, да, корректнее. Они же были незаконными дочерьми, потому что родились до брака, а это неприлично.

Д. Володихин

— Для восемнадцатого века это, можно сказать, верх неприличия. Но на английский престол время от времени садились государи вот с таким родословием.

И. Курукин

— Понимаете, когда у вас есть выбор среди совершенно стопроцентных принцесс, зачем же вам ущербные? Вот это портит репутацию. Там у французского короля был большой выбор.

Д. Володихин

— Ну что ж, итак, Елизавета Петровна не вполне подходит, хоть она и дщерь Петрова. А кто же подошёл?

И. Курукин

— А подошла законная дочь, только другого царя — не Петра Алексеевича, а Ивана Алексеевича — его брата.

Д. Володихин

— Заметьте: старшего!

И. Курукин

— Старшего брата, да. Сам он был фигурой достаточно безликой и рано умер, но у него было три дочери. Старшая и самая умная Екатерина была замужем за герцогом Мекленбургским — а это такой первый дебошир и пьяница в Германии. Поэтому её как бы в царицы выбирать никак нельзя. Вторая — это Анна Иоанновна. Да, третья была немножко горбатенькая, да и ещё и в незаконном браке состояла — с генералом Дмитрием Мамоновым — тоже неприлично. А вот Анна Иоанновна была вдовой, поскольку Пётр выдал её за герцога Курляндского. А они так погуляли хорошо на свадьбе, что он после этого умер.

Д. Володихин

— Но статус сохранился.

И. Курукин

— Но статус у неё был: она «вдовствующая герцогиня Курляндская» — законнее не бывает. И, естественно, природная Московская царевна — что тоже бесспорно. Вот её и выбрали на престол. Но самое интересное-то не в том, что её выбрали, а в том, что её власть ограничена кондициями.

Д. Володихин

— Которые выработал тот же Верховный тайный совет.

И. Курукин

— Тот же Верховный тайный совет, да. То есть появился некий очень любопытный документ, который указывал, что государыня не имеет права вводить какие-то налоги, и вообще произвольно собирать и тратить деньги; не имеет права командовать армией и гвардией; не имеет права начинать войну или заключать мир. По сути дела, она становится почти номинальной фигурой.

Д. Володихин

— То есть помните, мы говорили о пироге власти? Можно разделить на большее количество долек, можно на меньшее количество долек, но вроде бы естественно, что доля монарха должна быть солидной. А тут получается так: разделили между собой, сняли с тарелки, съели, а крошечки на этой тарелки отдали монарху.

И. Курукин

— Вот примерно так. Кстати, Анна Иоанновна всё это подписала, естественно, без особых проблем. Собственно, она сидела в медвежьем углу Европы тогда — в Митаве, это нынешняя Елгава в Латвии. Ну чего выбирать? Тут тебя в Москву приглашают, сто тысяч дадут на бриллианты, платьишко и так далее. Ну чего ж не согласиться-то? И таким образом, в том-то и дело, что произошёл не дворцовый переворот — поскольку никто никого не свергал, да и вообще никаких телодвижений не было, — а произошёл государственный переворот, потому что Россия в одночасье изменила форму правления и стала ограниченной монархией.

Д. Володихин

— Причём очень сильно ограниченной монархией.

И. Курукин

— И была таковой ровно месяц: с 25 января, когда Анна поставила свою подпись под кондициями, до 25 февраля 1730 года, когда она же эти кондиции изволила изорвать.

Д. Володихин

— Ну что ж, перефразируя народную мудрость: переворот переворотом вышибают.

И. Курукин

— Так что перед нами два как бы даже не дворцовых, а государственных переворота — со сменой формы правления.

Д. Володихин

— А как же она решилась?

И. Курукин

— Как решилась? Естественно, непросто и не сама. Она, может быть, и не решилась бы. Она жила далеко, двадцать лет провела в изгнании, у неё не было особой опоры. Другое дело, что далеко не всем понравился существующий режим, когда вот у нас есть семь-восемь человек у власти, а остальные тоже хотят.

Д. Володихин

— Я бы даже сказал, что эти семь-восемь человек являются маленькими царями при недействующей царице. А если разделить на 50 человек, то это не будут маленькие цари, но всё это будут важные персоны.

И. Курукин

— Естественно, они это, вероятно, тоже понимали. Поэтому, собственно говоря, речь шла о том, что в течение вот этого месяца в России была такая необычная политическая оттепель, когда вот эти министры Верховного тайного совета предложили собравшемуся в столице шляхетству: «Ребята, давайте создавать новые формы правления!» Правда, с одним пустячком, понимаете: так, чтобы как бы они остались там, где они находятся.

Д. Володихин

— Ну что ж, их можно понять!

И. Курукин

— Естественно! И целый месяц в Москве обсуждали политические проекты нового государственного устройства. И каким-то чудом они до нас дошли — что самое интересное.

Д. Володихин

— А потом шляхетство решило: «Знаете, пожалуй, мы их не оставим!»

И. Курукин

— А потом, как всегда... В данном случае, когда начинается вот такое брожение, то достаточно вот в этом некоем хаосе сконцентрироваться достаточно небольшой группе, которая и может реализовать свой сценарий. Потому что все остальные пока спорят.

Д. Володихин

— И эта группа?

И. Курукин

— Ну, собственно, мы знаем тех, кто окружал Анну. Это кто? Это, собственно, её родня: во-первых, Салтыков — ну, понятно...

Д. Володихин

— Древний боярский род.

И. Курукин

— Да, старый боярский род, конечно, которым понятно: либо мы делаем нашу государыню, и мы тогда в шоколаде, либо мы где-то на задворках — при дворце состоим, кушанья подаём. Это Феофан Прокопович — вот тот самый. Кстати, он не из-за денег — он искренний сторонник вот этой петровской монархии. Но не любит он вот это многовластие.

Д. Володихин

— Живучий, живучий Феофан Прокопович.

И. Курукин

— А он фигура такая, которая умеет агитировать. Там же была кампания мощная агитационная — надо же было объяснить, что вот так-то нельзя, а вот как надо хорошо. А это делал он.

Д. Володихин

— Может быть, ещё кто-то?

И. Курукин

— Наверняка. Судя по всему... там есть фамилии такие, они попадаются: Григорий Петрович Чернышёв — один из старых петровских генералов; Юсупов Григорий Дмитриевич — майор гвардии. Вот их фамилии как-то всё время в нужном месте, в нужных документах попадаются кучкой. Вот эти люди. Они нам не оставили ни воспоминаний, ни записок о том «как я совершал государственный переворот», естественно. Мы можем только по косвенным признакам судить — от них личных документов почти не осталось, а в служебных документах такие вещи не пишут.

Д. Володихин

— Но так или иначе они поняли (неразб.).

И. Курукин

— Ну собралась некая группировка, которая, собственно, и сделала Анну самодержавной императрицей. Вдруг в один прекрасный день приходит депутация дворян и говорят: «Государыня, вот есть министры, которые там какие-то проекты сочиняют, на наши просьбы не откликаются. Государыня, просим вас воздействовать...» Государыня говорит: «Давайте, ребята, прямо сейчас и решим этот вопрос — вы посовещаетесь». А тут приходят гвардейские офицеры и говорят: «А может, тут кого надо?..»

Д. Володихин

— Помочь... адресно.

И. Курукин

— Угу. Но так вот представим себе: вот вы сидите за столом, пишите нечто вроде нового государственного устройства. А тут вот рядом гвардейские офицеры Преображенского полка, которые говорят: «Ну да, вот мы сейчас, мол, тут некоторым головы-то поотрываем».

Д. Володихин

— «А вы допишите, допишите! У вас ещё осталось целых две минуты!»

И. Курукин

— После чего почему-то появляется такой документ, прям здесь же, спустя, наверное, часа два, в котором государыню просят «всемилостивейше принять самодержавство, как ваши достославные предки имели».

Д. Володихин

— Никто этот документ, разумеется, заранее не готовил. Он появился моментально.

И. Курукин

— Похоже, готовили — слишком он гладкий.

Д. Володихин

— Ну что ж, так или иначе Анна Иоанновна становится императрицей и правит целых десять лет. Как она правит? Скажем так, среди историков есть споры и дискуссии, но ясно, что к Церкви Анна Иоанновна была неласкова весьма и весьма. Но и ей приходит свой черёд под нажимом естественных причин оставить престол и уйти на Суд Небесный. И вот в этот момент наступает ситуация выбора.

И. Курукин

— Анна успела назначить наследника перед тем, как скончалась. Своих детей у неё не было, да и быть не могло, потому что опять же она у нас вдова, и замуж ей выходить не за кого, естественно. И она назначила наследником сына своей племянницы. Других вариантов у неё, собственно говоря, не было, потому что сама племянница, хотя и была взрослой дамой уже... Ну как взрослой? Двадцать лет. Но, по меркам восемнадцатого века, это дама уже взрослая.

Д. Володихин

— Для престола достаточно!

И. Курукин

— Для престола вполне достаточно, но, видимо, не подходила. Анна назначила не её, а заставила её выйти замуж, родить ребёнка, и именно ребёнка назначила. Ребёнок, правда, был мужского пола, который стал императором Иваном Третьим Антоновичем. Он был третий, кстати, юридически.

Д. Володихин

— Дорогие радиослушатели, это светлое радио — радио «Вера». В эфире «Исторический час», с вами я — Дмитрий Володихин. И мы с вами с замиранием сердца следим за тем, как младенец правит Российской империей, ибо новый государь был именно младенец — Иоанн Антонович. И Игорь Курукин — доктор исторических наук, известный историк рассказывает нам эту печальную судьбу, которая в сущности продолжалась рядом с российским престолом совсем недолго, и была сметена с подмостков российской монархии вооружённой силой.

И. Курукин

— Ну, естественно. Вот теперь начинается уже совсем весело. Понятно, что младенец ничем управлять не может. У него есть родители, но Анна, видимо, не считает их достойными и способными и назначает регентом своего фаворита, который прописан в наших школьных учебниках — вот тот самый Эрнст Иоганн Бирон. Слово «бироновщина» тоже до сих пор есть в учебниках, все, наверное, слышали — во всяком случае, когда учились в школе. Бирон, кстати, не то чтобы сильно злодей. Он — не положительный герой отнюдь. Мужчина неприятный, скажем так, во всех отношениях — для нас, для Анны он был наоборот. Но во всяком случае, не глупый, и это вот, кстати, собой он олицетворял ещё один довольно любопытный механизм этой эпохи. Потому что вот если на престоле оказывается человек, неспособный осуществлять функции правителя так, как это делал Пётр Первый или Екатерина Вторая, то, с одной стороны, возникают советы при государе — вот они будут перманентно возникать...

Д. Володихин

— Или регенты.

И. Курукин

— Или регенты, да. А с другой стороны, это то, что называется «фаворитизм». Но фаворитизм не в том смысле... Это слово имеет два принципиальных смысла: это как бы «любимец» или «любимица» — то есть вот человек, с которым мне приятно проводить время, к которому я всячески расположен, благоволю, осыпаю его милостями и так далее. И фаворит в другом смысле. Вот Бирон был фаворитом — это рабочая лошадь, это человек, который исполнял функции начальника личной канцелярии государыни императрицы.

Д. Володихин

— Иными словами, фаворит политический.

И. Курукин

— Через которого шёл огромный поток бумаг и информации. Вот это вот — работа фаворита настоящая.

Д. Володихин

— Но вот после смерти Анны Иоанновны этот вроде бы трудолюбивый государственный деятель остаётся за неё на престоле, но его терпели крайне недолго.

И. Курукин

— Правильно, потому что фаворит был на своём месте. Его в этом качестве все терпели и даже, местами, любили. А вот когда он вышел из этого качества — простите: а почему это какой-то немец вдруг оказывается регентом Российской империи?

Д. Володихин

— Что с ним сделали?

И. Курукин

— Он правил ровно сто дней, а потом караул гвардейский ночью, под командованием бравого полковника Манштейна — адъютанта фельдмаршала Миниха, кстати, другого немца, — его просто арестовал, завернули в одеяло, отвезли в Петропавловскую крепость.

Д. Володихин

— Это впервые, когда в историю дворцовых переворотов вошёл штык. Он блеснул в первый раз, ещё не обагрённый кровью, но уже он играет роль государственного механизма: штык работает, как способ сменить правящую персону.

И. Курукин

— И вот здесь надо существенно уточнить, что это есть за штык. Собственно, гвардейские части существуют при любой приличной монархии, они есть английские или французские и так далее. Но русская гвардия имела свою специфику, потому что созданные Петром гвардейские полки — это непросто элитные воинские части, это чрезвычайный механизм управления: когда Пётр посылает гвардейских солдат и офицеров, при некомпетентности, неспособности государственных структур, в качестве чрезвычайных комиссаров. Это, короче говоря, губернатор не собрал вовремя налоги: приезжает гвардейский сержант, который только что не бьёт по морде этого губернатора и заставляет эффективно собрать налоги. Ну вот к примеру — так, чтобы было понятно.

Д. Володихин

— Иными словами, гвардия сыграла роль народа. Раньше роль народа играл Верховный тайный совет, теперь — гвардия.

И. Курукин

— Так вот, надо понимать, что эта гвардия, эти ребята — офицеры, младшие офицеры, а скоро и солдаты — это люди, которые считали про себя: «Мы вместе с Петром Первым строим новое государство». У них была самооценка совершенно иная — это не просто караул у дверей, это люди, которые создавали это государство. Они собирали налоги, они комплектовали войска, они были следователями по особым поручениям, ездили за границу — они участвовали в управлении государством, отсюда другое сознание.

Д. Володихин

— Это особые люди. Скажем так, они считают себя в какой-то степени сохозяевами страны, и одновременно они дворяне.

И. Курукин

— Нет. Это такой миф небольшой. Потому что уже при Петре Первом — половина на половину.

Д. Володихин

— Но всё-таки больше, чем в обычных войсках.

И. Курукин

— Речь не об этом. Гвардия — это корпоративное сознание. То есть ты попадаешь в эту среду, ты делаешь карьеру — табель о рангах-то у нас существует...

Д. Володихин

— И входишь в некое братство.

И. Курукин

— Да, ты попадаешь в некую корпоративную среду, усваиваешь вот это корпоративное сознание. И кто ты — сын поповича или сын мелкого дворянина — да чем у нас мелкий дворянин отличается от крестьянина?

Д. Володихин

— Ну что ж, вот это братство разочек успешно сменило регента. И почему не попробовать ещё раз? При Иоанне Антоновиче, насколько я помню, регентшей была его мать — Анна Леопольдовна — ещё одно милое создание, которое также недолго продержалась на троне. Гвардия пришла и сказала: «Извините, вы тоже не годитесь!»

И. Курукин

— И не просто гвардия — тут самое-то интересное, что было. И это хорошо поняли современники. Это в учебниках не отражается, а современники-то хорошо это поняли сразу. Ведь Елизавету Петровну через год... Вот Бирона свергли в ноябре 1740 года, а в ноябре 1741 года Иоанна Антоновича и его маму-регентшу свергли, по сути дела, рядовые солдаты. То есть там не было ни генералов, ни офицеров. Собралась рота, и эта рота солдат, то есть там были только сержанты — унтер-офицеры, короче говоря, — и вот эта рота посадила на престол новую императрицу, ни у кого не спрашивая.

Д. Володихин

— Но одно хоть хорошо: те, кого смещали, всё-таки не были подвергнуты казни и не были даже тайно убиты — им была сохранена жизнь. Вот в этом смысле наши гвардейцы были весьма милосердны. Но так или иначе власть сменилась. И вместо державного младенца — даже рубль, насколько я помню, выпустили с портретом младенчика, у которого голова украшена лавровым венком, — вместо этого младенца пришла женщина взрослая и серьёзная.

И. Курукин

— Да. И собственно говоря, Елизавета Петровна не была великим государственным деятелем, по моему разумению, но 20 лет она держалась у власти. То есть что такое власть, она понимала. И как её сохранить, она тоже понимала.

Д. Володихин

— И она даже время от времени выигрывала войны.

И. Курукин

— Царствование её в принципе было достаточно мирным. Если бы она не померла, да, пожалуй, Россия была бы победителем в этой Семилетней войне, и история пошла бы немножко иначе.

Д. Володихин

— Ну что ж, мы видим 20 лет благополучного управления после двух, можно сказать каскадом, один за другим идущих переворотов, где главную роль сыграла гвардия. Но Елизавета Петровна, будучи дочерью Петра, уходит в могилу, не оставив наследников — у неё не было детей.

И. Курукин

— Детей у неё не было, но о наследнике она побеспокоилась. Урок-то она усвоила: что ситуацию...

Д. Володихин

— Не было кровных наследников.

И. Курукин

— Кровных не было. Но в наследники она, естественно, выбрала... поскольку опять-таки она была у нас юридически девицей, замуж ей выходить не за кого, естественно, — это немыслимая ситуация. Поэтому никаких детей появится не могло. Может, он и появлялись, поскольку периодически дела-то канцелярии говорят о том, что там были какие-то дети, но которых никто не знает.

Д. Володихин

— Дети тайные.

И. Курукин

— Может, и были. Опять-таки нам об этом судить трудно, но в любом случае объявится они не могли официально никак, никаким образом. Поэтому, естественно, был у нас племянник, который был законным сыном её сестры и Голштинского герцога и, естественно, природным принцем. Поэтому вот она его тут же сразу и оформила в качестве наследника.

Д. Володихин

— А её сестра?

И. Курукин

— Её сестра Анна Петровна умерла, собственно, после родов.

Д. Володихин

— Та самая горбатенькая, о которой вы говорили?

И. Курукин

— Нет-нет, это Прасковья Иоанновна была у нас горбатенькая. А Анна Петровна была очень ничего девушкой. И она, в отличие от Елизаветы, была такой девочкой-отличницей.

Д. Володихин

— Назовём это «красавицей». Назовём это «умницей».

И. Курукин

— Отличница, я бы сказал, а не красавица.

Д. Володихин

— Восемнадцатый век — пускай всё будет и красиво, и умно, и мудро, и роскошно. В конце концов, надо же, чтобы у людей сохранялось приятное впечатление от эпохи дворцовых переворотов, хотя бы потому, что они происходят во дворце с прекрасными интерьерами. Итак, дитя Пётр Третий — следующий монарх, достаточно сложно и не прямо связанный своим родословием с династией Романовых. Но тем не менее он восходит на престол, он не венчается на царство, насколько я помню.

И. Курукин

— Ему советовали, да он не успел.

Д. Володихин

— Может быть, и не очень хотел.

И. Курукин

— Ну, у него были как бы другие, более важные дела: ему войну надо было начинать с Данией.

Д. Володихин

— Одну он начинает, другую заканчивает.

И. Курукин

— Да, одна ему мешала, он её тут же закончил. За что, естественно... поторопился — не нужно было это делать. Понимаете, за годы Семилетней войны выросло поколение победителей. А тут государь заканчивает войну, отдаёт всё — это, в общем, пощёчина тем, кто воевал.

Д. Володихин

— Он продержался менее года.

И. Курукин

— Шесть месяцев практически на престоле. Но он по собственной вине, потому что опять же это человек, который действительно не понимал, где он находится. И считал, что раз он законный монарх — он законный монарх, естественно, — то он может всё. А это далеко не так.

Д. Володихин

— В результате его собственная жена — будущая Екатерина Вторая — становится императрицей, а сам он в результате переворота теряет власть, а чуть погодя, и жизнь.

И. Курукин

— И жизнь, когда, собственно, происходит убийство законного государя-императора.

Д. Володихин

— Заметим: это апогей дворцовых переворотов — момент, когда штык всё-таки вонзается в плоть.

И. Курукин

— И это опасно. Вот об этом-то как раз в учебниках не пишут. Ведь, собственно говоря, Екатерина никаких прав не имеет: она бедная немецкая принцесса. Она, собственно говоря, никто, замуж её взяли для производства законных наследников — больше никаких функций у неё нет и быть не может, на престоле она случайно. Это потом она будет Екатериной Великой, а в 60-х годах её никто не воспринимает в качестве великой, в принципе.

Д. Володихин

— Первое время — да.

И. Курукин

— Вообще. И... вот об этом не написано в учебниках: около двух десятков попыток переворота.

Д. Володихин

— Но прежде всего, почему она победила?

И. Курукин

— Победила потому, что она должна сказать спасибо своему супругу: он своей политикой и поступками создал такую компанию недовольных, что количество перешло в качество.

Д. Володихин

— И та же самая гвардия, насколько я помню...

И. Курукин

— И гвардия, и не гвардия. Ведь проблема-то в чём? Допустим, Екатерина взбунтовала полк. Вот офицеры подготовили солдатиков, солдатики побежали — ладно. Но вокруг Петра нет ни одного человека, который готов помогать ему серьёзно, кроме фельдмаршала Миниха, то есть старика, который приехал из Сибири, только что из ссылки вернулся. Остальные все тоже переходят на сторону... Его некому защищать — вот трагедия-то в чём.

Д. Володихин

— Ну что ж, это был не последний дворцовый переворот: трагически закончится относительно недолгое царствование сына Петра Третьего — Павла Первого. Он также погиб от холодного металла. Кто-то говорит — от удара табакеркой, кто-то говорит, что был задушен, но в сущности мы видим тот же самый сверкающий штык: та же самая гвардия, аристократия, дворянство... Не обращаясь к сути переворота — у нас уже мало времени, мы должны завершать, — я хотел бы сказать следующее: насколько парадоксально восемнадцатый век отразился в сознании нашего общества. Это был век, когда профессия государя была одна из самых рискованных в Российской державе. Государь мог в любой момент проститься и с властью, и с жизнью, и оказаться взаперти под арестом — да всё что угодно: в конце концов, сначала верховники, потом гвардия, потом иные силы брали на себя право судить о том, кому лучше править страной, и удержаться было крайне сложно. Но этого не запомнили. Это осталось в учебниках, это осталось, может быть, в романах. А от восемнадцатого века в сознании наших современников остались всё-таки витиеватые архитектурные кружева на зданиях в стиле барокко, витиеватые музыкальные кружева в музыке в стиле барокко, и достаточно грубые, примитивные кружева поэтов эпохи барокко, которых сменит Пушкин. В сущности, в русском сознании восемнадцатый век — это нечто изящное между Петром Великим и Пушкиным. На этой ноте мы завершаем нашу передачу. Я хотел бы поблагодарить Игоря Курукина — замечательного историка, доктора исторических наук, который был сегодня с нами. И за внимание ваше сказать вам спасибо, дорогие радиослушатели. Благодарим вас, до свидания!

И. Курукин

— Всего хорошего, до встречи!

Псалом 106. Богослужебные чтения

Во всём следует соблюдать меру. Особенно в радости. Чтобы не потерять чувства реальности и не споткнуться в самый неподходящий момент. Доказательством тому является и личный опыт человека, и исторический опыт отдельных народов. О чём и говорится в псалме 106-м, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.

Псалом 106.

1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!

2 Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,

3 И собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря.

4 Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населённого города;

5 Терпели голод и жажду, душа их истаевала в них.

6 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их,

7 И повёл их прямым путём, чтобы они шли к населённому городу.

8 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:

9 Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.

10 Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом;

11 Ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего.

12 Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего.

13 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;

14 Вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.

15 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:

16 Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил.

17 Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои;

18 От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.

19 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;

20 Послал слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их.

21 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!

22 Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением!

23 Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах,

24 Видят дела Господа и чудеса Его в пучине:

25 Он речёт, — и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его:

26 Восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;

27 Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.

28 Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.

29 Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.

30 И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.

31 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!

32 Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин!

33 Он превращает реки в пустыню и источники вод — в сушу,

34 Землю плодородную — в солончатую, за нечестие живущих на ней.

35 Он превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую — в источники вод;

36 И поселяет там алчущих, и они строят город для обитания;

37 Засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды.

38 Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет.

39 Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби, —

40 Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.

41 Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец.

42 Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои.

43 Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.

Псалом 106-й был написан неизвестным автором вскоре после возвращения древних евреев из Вавилонского плена — длившейся почти 70 лет депортации иудеев на территорию Вавилонского царства (современного Ирака). Пленение народа иудейского произошло в шестом веке до Рождества Христова и нанесло огромный удар по религиозному сознанию евреев. Они вдруг поняли, насколько неправильно, с духовной точки зрения, жили. Иудеи покаялись, стали жить благочестиво и, наконец, обрели свободу.

Прозвучавший псалом горечь несвободы описывает предельно красочно: «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом; ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего». О принесённом покаянии псалом тоже говорит ярко, пронзительно: «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их».

Вавилонский плен завершился. Наступило время возвращения домой. Но тут случилась другая беда. Вернувшись на родину, ветхозаветные евреи впали в эйфорию. И совершенно забыли про Бога и Его помощь. И прозвучавший псалом служит тому некоторым доказательством. Нет. Здесь, конечно, Господь упоминается, Ему адресуется благодарность. Но проявляет себя в прозвучавшем тексте и некоторая горделивость — в отношении враждебных народов. И самое главное — в тексте псалма ни слова не говорится о храме Божием в Иерусалиме.

Ветхозаветная вера концентрировалась вокруг единственного храма, где совершалось богослужение в честь Бога единого. Так вот. Древние евреи, вернувшись в историческую Палестину по окончании Вавилонского плена, первым делом стали заботиться о хлебе материальном. И совершенно забыли про то, что надо бы восстановить храм Божий, начать вновь молиться, находить укрепление и вдохновение в общении с Господом.

В общем, иудеи не соблюдали меру в своей земной радости. Эта радость (безусловно, сильная, искренняя) затмила собой радость духовную. И автор псалма ближе к концу своего произведения как будто нечто такое чувствует. Он, в частности, пишет: «Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа».

Опыт ветхозаветных иудеев пусть научит нас избегать различного рода крайностей. Будем знать меру и в сожалении, и в радости, чтобы не терять нам чувства реальности, но идти исключительно выверенным, царским путём, который Господу угоден и который ведёт и отдельно взятого человека, и целый народ к светлой реальности Царства Божия.

Первое соборное послание святого апостола Петра

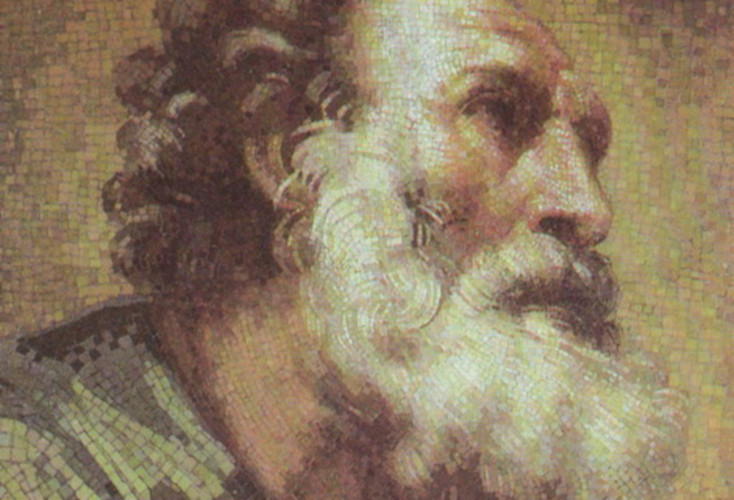

Апостол Пётр

1 Пет., 62 зач., IV, 12 - V, 5.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Признаём мы этого или нет, но все мы несём на себе отпечаток современной нам эпохи. В той или иной степени, конечно. Но всё же. Что является отличительной чертой современности? Индивидуализация. Одиночество, независимость, действия без оглядки на окружение воспринимаются сегодня как норма. И в ряде случаев, конечно, является неверным подходом. О том, в частности, рассуждает апостол Пётр в отрывке из 4-й и 5-й глав своего первого послания, что читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.

Глава 4.

12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,

13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете.

14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.

15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое;

16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.

17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?

18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?

19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.

Глава 5.

1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:

2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,

3 и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду;

4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.

5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Услышанный нами текст был написан в эпоху гонений, которым подвергалась древняя Церковь. Об этом можно судить по выражению «огненное искушение», которое использует апостол Пётр. Христиан распинали, отдавали на растерзание диким зверям, сжигали заживо. Всё потому, что они отказывались соблюдать культ обожествлённого императора, считая достойным поклонения исключительно истинного единого Бога, прославляемого в Троице Божественных Лиц — Отца, Сына и Духа Святого.

Христиане, при этом, не были какими-то революционерами, не собирались рушить основания государства. Они просто честно говорили, что человек (даже если он надел на себя корону) — это всего лишь человек, а не Господь Бог. Потому не нужно никого обманывать. Законы нужно соблюдать, а вот творить из людей идолов не стоит. Но Римская империя считала иначе, потому и устраивала гонения на последователей Христа. В том числе, и Его апостолов.

Автор прозвучавших строк — апостол Пётр — был, в конце концов, схвачен и казнён язычниками. Петра распяли вниз головой. Святой на момент написания послания, прекрасно знал, что ждёт его в будущем, но не унывал. И читателей своих призывает к радости. Он, например, пишет: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас». При этом, апостол проявляет глубокую мудрость и подчёркивает, что не все страдания одинаковы. Если человек подвергается гонениям за веру во Христа — это одно. А если христианин нарушил закон, что-то украв, кого-то убив, и его подвергают наказанию, то тут мы имеем дело с совершенно иным случаем.

Такое страдание не только Богу не угодно, но что хуже — позорит Церковь. Потому Пётр и пишет: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Речь не идёт напрямую о какой-то коллективной ответственности. Апостол стремится всего лишь показать, что каждый христианин (понимает он это или нет) есть витрина Церкви для своего ближайшего окружения. По поведению данного человека знакомые с ним люди судят, каково христианство, что представляет собой Евангелие Христово. Потому нельзя быть христианином исключительно по праздникам, в пространстве храма. Учеником Спасителя следует быть всегда и везде: дома, на работе, в магазине, в транспорте. От веры отпуска не бывает.

Обращается в прозвучавшем отрывке апостол и к пастырям Церкви. На них лежит ещё большая ответственность. Если по мирянам судят о вере Христовой, то чего уж говорить про священнослужителей. Как известно — каков поп, таков и приход! Потому апостол и призывает пастырей к следующему идеалу: «(Служите) охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим». Пастырь, таким образом, призван приводить людей не к себе, но ко Христу. И никто не имеет права Христа собой заслонять, занимать собой Его место. Ведь тем самым этот человек собственными руками разрушит свою жизнь, ведь Господь гордым противится и только по-настоящему смиренным даёт благодать.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Византия от Юстиниана до иконоборчества». Дмитрий Казанцев

Гостем программы «Светлый вечер» был кандидат юридических наук, специалист по истории и культуре Византии Дмитрий Казанцев.

Разговор шел о том, как менялось положение христианской Церкви в Восточной Римской империи после эпохи императора Юстиниана и как развивалась история Византии в разные века от Юстиниана до кризиса VII века и периода иконоборчества.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед об истории Византии, в частности о государственном и церковном ее аспектах.

Первая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена формированию государственного и церковного управления в Византии (эфир 26.01.2026)

Вторая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена истории Византии от Константина Великого до императора Юстиниана (эфир 27.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер