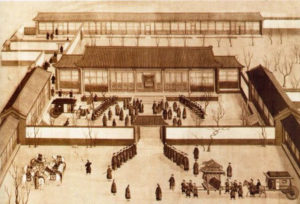

В Пекине середины восемнадцатого столетия было два православных подворья. Главное — это Сретенский монастырь — рядом с Императорским дворцом, на Посольском дворе, а второе более раннее — Никольская церковь. Она была построена православными албадзинцами — потомками русских казаков, живших в пограничном с Китаем остроге Албазин на Амуре. Эти выходцы из Российской империи уже почти столетие жили в столице Поднебесной. В 1755-м году оба подворья перешли в ведение нового руководителя Пекинской Русской духовной миссии архимандрита Амвросия (Юматова).

Москвич по рождению, отец Амвросий до прибытия в Китай преподавал пиитику в Славяно-греко-латинской Академии. Он сам выбрал своих соратников по миссии и отправился в Пекин с выпускниками лучших духовных школ. По отзывам современников, архимандрит был человеком благоразумным, ровного и спокойного характера. Эти качества очень помогли ему на новом месте его служения.

К моменту прибытия отца Амвросия в Китай состояние обоих православных храмов в Пекине было удручающим. Глава миссии в довольно печальных тонах описывал «крайнее опустошение Сретенского монастыря, дворов и ограды», много лет закрытой стояла и Никольская церковь. За семнадцать лет служения в Пекине архимандриту Амвросию (Юматову) удалось восстановить оба прихода и обустроить жизнь членов духовной миссии, а также успешно вести катехизаторскую деятельность среди китайцев и манчьжур. Глава пятой духовной миссии отец Амвросий также принимал непосредственное участие в российско-китайских переговорах по многих межгосударственным вопросам и де-факто исполнял роль русского официального представителя в Китае.

Жители Пекина не раз видели, как отец Амвросий, одетый в традиционную китайскую одежу, ездил от Сретенского монастыря в Никольский храм, где беседовал с православными прихожанами, совершал службу и занимался обустройством церкви. Добираться от Южного подворья до Северного приходилось на наемной телеге. Своей лошади у монастыря не было, а пешим ходить было нельзя: во-первых, далеко — шесть верст, а во-вторых, китайцы, видя иностранца, хотя бы и в их традиционной одежде, вели себя недружелюбно: ругались, смеялись и даже плевали в иноземцев.

Отцу Амвросию и его соратникам по Пекинской миссии пришлось трудиться в условиях жесткой антихристианской политики, которая с каждым годом только усиливалась в Китае. Несмотря на все материальные трудности и сложные политические отношения между Китаем и Россией начальник новой миссии сумел открыл в Пекине школу, в которой студенты миссии преподавали китайцам русский язык, а сами обучались китайскому. Амвросию удалось помимо крещения более 30 потомков албазинцев приобщить к Православию и двести двадцать маньчжур и китайцев, которым по императорскому указу категорически запрещалось принимать христианскую веру.

Архимандрит Амвросий вернуться на родину не смог — он почил в Пекине за четыре месяца до прибытия нового состава миссионеров из России.

На могиле отца Амвросия (Юматова) его современники написали по-китайски: «доблестный воин Христов...во многих полезных делах церкви и отечества своего, и в монастырских делах семнадцать лет провел усердно... каждому помогал словом и делом».

Юлия Вознесенская «Путь Кассандры» — «Пробуждение от грёз»

Фото: Suliman Sallehi / Pexels

Во сне, физическом сне тела, человек проводит треть жизни. А сколько времени уходит на сон души? Не проводим ли мы большую часть жизни, грезя наяву? Таким вопросом задается героиня романа Юлии Вознесенской «Путь Кассандры или приключения с макаронами». Действие романа происходит в недалёком будущем. Лжемессия, то есть, Антихрист, правит миром. Земляне — кроме тех, кто не принял его печати — большую часть времени проводят в так называемой Реальности — в сконструированных компьютерами симуляциях. Юная Кассандра выбрала виртуальный мир рыцарского замка. Однажды она слышит в нём балладу о Спящей Красавице, которая начинается такими словами: «Состарилась, состарилась принцесса».

Удивлённая, Кассандра прислушивается. В балладе рассказывается, как Спящая Красавица, проспав положенные сто лет, проснулась сама, без принца, немощной старухой, которой остаётся только признать: жизнь её прошла во cне.

Для Кассандры наступает прозрение. «А не похожи ли мы все на эту принцессу из баллады?»— говорит она себе и задаётся вопросом, почему ей бывает так тоскливо. Кассандра тоскует, сама того не зная, о подлинной жизни — реальной, живой, осмысленной.

В финале повести мы радуемся за героиню, но ведь грезить наяву можно не только с помощью технологий. «Душа моя, восстань, что спишь?» — слышим мы ежегодно Великим постом, когда в храмах звучит покаянный канон святого Андрея Критского. Но восстаём ли мы? Пробуждаемся ли? Сон души порой бывает трудно распознать. К счастью, Кассандре это удалось.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Элизабет Гаскелл «Жёны и дочери» — «О чём не пожалеем накануне смерти»

Фото: freestocks.org / Pexels

В час смерти человек вспоминает прожитую жизнь. Какие в тот час приходят к нам воспоминания? Писательница Элизабет Гаскелл ставит такой вопрос в одном из эпизодов романа «Жёны и дочери».

Отец семнадцатилетней Молли Гибсон женился во второй раз. К мачехе Молли испытывает неприязнь. В первый день после свадьбы, оставшись наедине с отцом, Молли говорит, что не будет называть мачеху мамой. Отец не возражает, но девушка видит, что он огорчён. Проходит несколько минут, и Молли порывисто говорит:

— Папа, я буду звать её мамой!

— Ты не пожалеешь об этом, Молли, — отвечает отец, — когда наступит твой последний час.

Слова мистера Гибсона — универсальное этическое правило. Принимая решения, стоит подумать: будем или не будем мы жалеть о них в последний час? Кто имеет память смертную, не согрешит вовек, сказал Авва Дорофей, духовный писатель шестого века. Правильная память о смерти не имеет ничего общего с унынием. Напротив, она мотивирует жить полной, осмысленной жизнью. И, конечно, принимать верные решения, о которых мы не будем сожалеть.

Мачеха искренне привязывается к Молли. Так героиня понимает, что отец был прав, и она приняла правильное решение, о котором не будет сожалеть.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Люси Монтгомери «Энн из Эвонли» — «Грех как беда»

Фото: cottonbro studio / Pexels

Как мы относимся ко греху?

Ответу на этот вопрос посвящён один из эпизодов повести Люси Монтгомери «Энн из Эвонли». Шестилетний Дэйви набедокурил: сказал взрослым, что его сестрёнка Дора потерялась. Марилла, приютившая и Дэйви с сестрой, и шестнадцатилетнюю Энн Ширли, главную героиню повести, отправляет мальчика спать без ужина. Энн пытается поговорить с ним по душам, и выясняет, что Дэйви уже неделю не молится. Намеренно. А всё потому, что мальчик однажды услышал, что, если он не будет молиться, с ним произойдет нечто страшное. «Наверное, какие-нибудь страшные приключения», — подумал Дэйви. И перестал молиться в ожидании этих приключений.

— Но ничего страшного так и не произошло, — разочарованно говорит он.

— Произошло, — отвечает Энн.

— То, что меня уложили без ужина? — удивляется мальчик. — Так это ерунда.

— Нет, Дэйви, кое-что другое. Действительно страшное. То, что ты солгал. То, как бесчестно поступил с нами. Это и есть худшее, что могло с тобой произойти.

Притихший Дэйви задумывается. Энн одержала маленькую победу — она научила мальчика видеть беду не в том наказании, которое следует за грехом, а в самом грехе, в том искажении, которое грех неминуемо вносит в душу. И мелочей здесь не бывает. Игумения Арсения Себрякова, подвижница благочестия девятнадцатого века, писала: «Любой грех оскверняет сердце, расслабляет его, делает порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим».

Энн Ширли сумела объяснить Дэйви, чем опасен грех, и мальчик в конце главы принимает решение: «Не буду я больше грешить, оно того не стоит».

Все выпуски программы: ПроЧтение