У царя Иоанна Грозного было множество недругов. Расправлялся он с ними беспощадно. Касалось это не только бояр или их приближённых. В равной мере царский гнев обрушивался и на священнослужителей. Но не менее опасной была и царская милость. В любой момент она могла обернуться для человека опалой и смертью.

Ещё в детстве будущий царь подружился с юным боярином Фёдором Колычёвым. Блестяще образованный, обученный воинским навыкам, Фёдор выделялся своим благочестием, скромностью и целомудрием. Детская привязанность к нему государя была безгранична, она обещала молодому придворному блестящую будущность.

Но Бог приготовил ему другой путь. Через многие годы Федор Колычёв станет Московским митрополитом Филиппом.

До той поры произойдёт множество событий. Малолетство Иоанна Грозного было наполнено смутами и раздорами среди бояр. Род Колычёвых тоже участвовал в этой борьбе. Боярин Фёдор переживает казнь ближайших родственников. Набожный, склонный к молитвенному уединению, он всё больше тяготится придворной жизнью. И в 1537 году Фёдор тайно уходит в отдалённый монастырь на Соловках, где принимает монашеский постриг с именем Филипп. Там, в Соловецкой обители, он находит то, к чему стремилась его душа.

Своими трудами и подвижнической жизнью Филипп заслуживает всеобщее уважение. Братия монастыря избирает его настоятелем. В течение 20 лет он управляет обителью. Слава о нём, как о человеке святой жизни, мудром и кротком правителе, разносится по всей Руси.

Не забывает Филиппа и царь. Почти ежегодно он жертвует Соловецкому монастырю то земли, то богатые вклады. А однажды гонец привозит на Соловки царскую грамоту. Иоанн Грозный очень ласково обращается к игумену Филиппу и зовёт его немедленно в Москву для духовного совета. При первом же свидании с царём соловецкий игумен узнаёт, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами умоляет он Иоанна не разлучать его с монастырём; но царь непреклонен. Духовенство и бояре уговаривают Филиппа согласиться. Одни — в угоду царю, другие — в надежде обрести в лице святителя заступника перед государем. А в заступнике тогда нуждались многие.

Начинается самая мрачная страница правления Ивана Грозного. Царь создаёт особую систему управления — опричнину. Внешним отличием опричников служат собачья голова и метла, прикреплённые к седлу, в знак того, что они грызут и выметают изменников. Из опричников Грозный формирует подобие монашеского братства. Вместе они посещают богослужения, молятся, поют в церковном хоре. И так же вместе пируют, пытают и казнят обвинённых в измене бояр. Кровь льётся рекой. И ни в ком царь не встречает противодействия.

Всё это известно святителю Филиппу. Он понимает: кроме него никто не скажет правду грозному царю. Скрепя сердце, Филипп даёт согласие занять престол митрополитов Московских. Не добившись отмены опричнины, он оставляет за собой право заступаться за опальных. И поначалу его заступничество приносит плоды. Кроткие и мудрые увещевания святителя смягчают свирепый нрав Иоанна. Пытки и казни на время прекращаются, страна отдыхает от крови. Но спокойствие и тишина продолжаются недолго.

Обострение отношений с Литвой и Польшей вызывает новую волну террора. Опять бесчинствуют опричники, опять Русь замирает от страха.

И вновь святитель Филипп обращается к Грозному; снова и снова обличает он беззакония, которые творят опричники. Но уже не так благосклонно слушает царь митрополита. Всё чаще гневно прерывает его, а порой приходит в бешенство. Всё чаще прислушивается он к опричникам, для которых святитель становится смертельным врагом. Окончательный разрыв наступает весной 1568 года.

…В Успенском соборе идёт митрополичье богослужение. Внезапно в храме появляется Иоанн Грозный с толпой опричников. И царь, и свита — все в чёрных высоких шапках и чёрных рясах. Царь подходит к владыке Филиппу, ожидая от него благословения. Но святитель словно не замечает присутствия царя. Наконец, один из опричников обращается к митрополиту.

Опричник:

— Владыко, царь Иоанн Васильевич пришёл к твоей святости и требует от тебя благословения.

Филипп:

— Государь, ни в этой странной одежде, ни в делах твоих не узнаю Царя Православного. Даже у татар и язычников есть закон и правда, а на Руси правды нет. В целом свете уважают милосердие, а на Руси нет сострадания даже для невинных. Как страдают православные! Убойся, государь, суда Божия. Мы здесь приносим бескровную жертву Богу, а за алтарём льётся невинная кровь христианская! Везде грабежи и убийства совершаются именем царским! Хотя и возвеличен ты по воле Божией, однако же и ты смертный человек! Как предстанешь на суд Бога Всевышнего?

Иван Грозный:

— Филипп, нашей ли воле хочешь противиться? Лучше было бы тебе согласиться с нами.

Филипп:

— Тогда к чему же вера наша? Я не о тех скорблю, кто невинно предаётся смерти, как мученики; я скорблю о тебе, забочусь о твоём спасении.

Иван Грозный:

— Нашей державе смеешь ты противиться? Я был слишком милостив к тебе, митрополит!

Филипп:

— Государь, я пришелец на земле… и хотя бы мне пришлось и лютые страдания претерпеть, не смирюсь пред тобою!

Иван Грозный:

— Что ж, Филипп, я заставлю тебя жаловаться; увидим твою твёрдость!

Вне себя от ярости Иоанн выходит из храма.

Царь не замедлил исполнить обещанное. Поспешно созванный церковный собор лишает святителя Филиппа митрополичьего сана. На санях, под насмешки и ругань опричников, его везут в один из московских монастырей. Оттуда отправляют на вечное заточение в Тверской Отрочь монастырь.

А через год Иван Грозный выступает в поход на Новгород. Проезжая мимо Твери, царь отправляет Малюту Скуратова в келью святого Филиппа. Предвидя эту встречу, святитель спокойно встречает своего убийцу. Задушив святого, Малюта приказывает братии монастыря тут же похоронить его…

Так окончил свой земной путь митрополит Филипп.

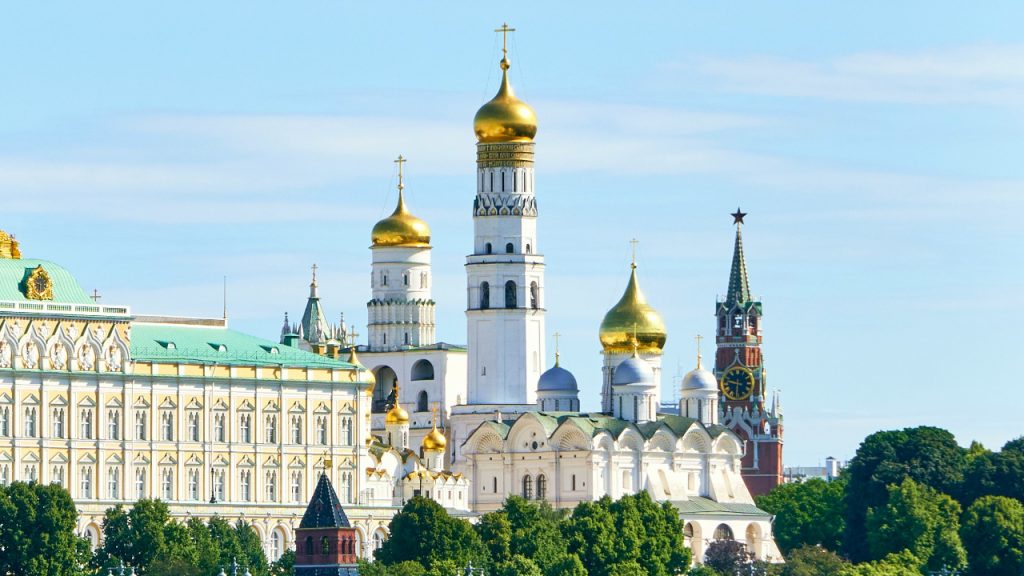

…Прошло сто лет. И снова в Соловецкий монастырь прибывают царские посланники. Снова царь обращается к святому Филиппу. Перед ракой с мощами святителя митрополит Никон читает привезённую грамоту. Под сводами монастырского собора звучат слова царя Алексея Михайловича. Он молит святого Филиппа простить согрешение своего предшественника, Иоанна Грозного, простить обиду, нанесённую завистью и неудержимой яростью. Затем царские посланники торжественно перевозят мощи святителя в Москву, в Успенский собор. Туда, где он в последний раз совершал богослужение, где ему зачитали указ о лишении его сана митрополита и, надев рваную рясу, с позором вывели вон. Там, в главном соборе Московского Кремля, и по сей день пребывают мощи святителя Филиппа, митрополита Московского.

Задостойник Рождества Христова

Фото: Myriams Fotos / Pexels

Бывают ли у вас в жизни моменты, когда слова вдруг оказываются слишком простыми и невыразительными? Когда то, что чувствуешь, никак не помещается в обычные фразы. Со мной случилось так однажды на Рождество Христово. Мы всей семьёй стояли у храма после ночной праздничной службы. Разговаривали, любовались новым вертепом, украшенным разноцветными мерцающими огнями. Тихо шёл снег. А моё сердце переполняла радость. Но не только моё. Младший сын Николай неожиданно подошёл к нам с мужем, посмотрел на нас, сияя, и крепко-крепко обнял обоих. И вдруг я поймала себя на мысли, что не могу выразить словами то, насколько большую радость и благодарность я чувствую. Хочется говорить — но любое слово прозвучало бы слишком просто.

И именно в такие моменты особенно понимаешь смысл одного из рождественских песнопений — задостойника Рождества.

Задостойники — особые гимны, воспевающие Богородицу. Они поются в дни больших церковных праздников вместо песнопения «Достойно есть», исполняемого на Литургии, ближе к её завершению, незадолго до молитвы «Отче наш» и причастия.

Давайте поразмышляем над текстом задостойника Рождества Христова и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестёр храма Табынской иконы Богородицы Орской епархии.

Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так: «Величай, душа моя, / честью и славой высшую Небесных Воинств Деву Пречистую Богородицу». Вот как звучит эта строчка по-церковнославянски: «Величай, душе моя,/ Честнейшую и Славнейшую Горних воинств, Деву Пречистую, Богородицу...»

Послушаем первую часть задостойника:

Русский текст второй части песнопения такой: «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к Тебе, Дева, составлять стройносложенные песни трудно, но и Ты, Матерь, дай силу (к песням), поскольку есть (у нас) усердие». На церковнославянском языке строчки звучат так: «Любити убо нам, яко безбедное страхом,/ удобее молчание,/ любовию же, Дево,/ песни ткати, спротяженно сложенныя, неудобно есть;// но и, Мати, силу, елико есть произволение, даждь».

Послушаем вторую часть песнопения.

Прозвучавшая молитва построена на удивительном парадоксе: с одной стороны — робость, нежелание говорить слишком громко; с другой — любовь, которая побуждает «песни ткати». Любовь вдохновляет человека на слова, которые он бы иначе не осмелился произнести.

И каждый раз, когда звучит рождественский Задостойник, я вспоминаю тот праздничный вечер — с мерцающим в темноте ночи вертепом, с ощущением мира. И понимаю: порой действительно хорошо молчать. Но когда сердце переполняет любовь, слова всё равно рождаются — пусть тихо, пусть робко. Родились они и у моего сына Николая. Обняв нас с супругом, он сказал: «Ну как же я люблю вас!» А потом взял нас за руки, и мы вместе побрели в сторону дома. Чудесный праздник...

Давайте послушаем задостойник Рождества Христова полностью в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери.

Все выпуски программы: Голоса и гласы

Димитровград. Путешествие по городу

Димитровград расположен на востоке Ульяновской области — там, где в Куйбышевское водохранилище впадают реки Мелекесска и Большой Черемшан. Город основан во второй половине семнадцатого века. Именно тогда здесь по указу царя Алексея Михайловича пролегла линия военных укреплений. Засечная черта была нужна, чтобы защитить Русское государство от набегов воинственных кочевников. Одним из первых селений здесь стала деревенька Мелекесс. По царскому указу сюда переселили крестьян из-под Вятки — современного Кирова. Жители Мелекесса ловили рыбу, охотились, держали скотину, выращивали хлеб. В начале восемнадцатого века близ деревни появилось несколько винокуренных заводов, которые объединились в единое предприятие. Селение стало расти. В середине девятнадцатого века в нём проживало три тысячи жителей. Православные построили церковь во имя Николая Чудотворца, сначала деревянную, а после того, как она сгорела — каменную. Этот храм снесли безбожники, захватившие власть в стране в 1917 году. В советское время Мелекесс получил статус города и новое название — Димитровград. В конце двадцатого века в его историческом центре построили величественный Спасо-Преображенский собор. Сегодня это главный храм Мелекесской епархии. Она была образована в 2012 году с центром Димитровграде.

Радио ВЕРА в Димитровграде можно слушать на частоте 97,1 FM

16 февраля. «Смирение»

Фото: Johannes Plenio/Unsplash

Каким тяжким и затяжным зачастую бывает наше противостояние дурным, навязчивым помыслам, атакующим ум во время молитвы! Воистину без Господа, мы не можем прибавить себе духовного роста и с пол локтя... Но зато в этих же молитвенных трудах, на первый взгляд, бесплодных, мы незаметно для самих себя смиряемся, познавая свою полную немощь. Благодать, как всегда, приходит нежданно-негаданно, и в пространстве души воцаряется «тишина велия». Это смирение.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды