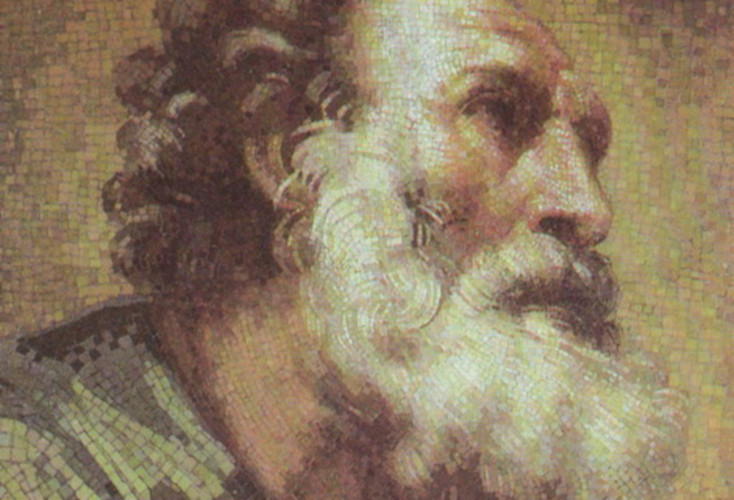

Апостол Пётр

2 Пет., 66 зач., I, 20 - II, 9.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Христианская традиция настаивает на том, что Священное Писание — это не только человеческое произведение. Это собрание книг, которые написаны в соавторстве Бога и человека. А потому тем, кто хочет понять смысл священных текстов, необходимо следовать определённым правилам. Об одном из самых важных из них нам говорит тот отрывок из 1-й и 2-й глав 2-го послания апостола Петра, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Глава 1.

20 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.

21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.

Глава 2.

1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.

2 И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении.

3 И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет.

4 Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания;

5 и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых;

6 и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам,

7 а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил

8 (ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные)

9 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания

Как появились на свет библейские книги? Технически точно так, как и любые другие литературные произведения. Если говорить об этом, используя привычные нам образы, автор Священного Писания брал бумагу, брал ручку, садился и писал текст. Однако в отличии от простых писателей пророка вдохновляет непосредственно Сам Бог. Дух Божий побуждал Своего избранника на создание священного текста, и Он же направлял его во время работы. Поэтому и говорит сегодня апостол Пётр, что пророчества «изрекали святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Это вера Церкви.

Эта вера намекает нам и на то, где находится ключ к правильному пониманию священных текстов. Их подлинный смысл откроется тому читателю, которого вдохновляет тот же Дух, что вдохновлял их авторов. Только в том Духе, в котором текст написан, он может быть верно прочитан. Поэтому и говорит апостол Пётр, что «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою».

Как нам, простым людям, приобрести это возвышенное состояние? Ведь святых один на миллион, а может и ещё меньше. Неужели простой верующий человек обречён на то, чтобы постоянно обращаться к каким-то посредникам, которые разъяснили бы ему смысл Библии? Неужели самому докопаться до истины нет никакой возможности?

Обращаться к духовным авторитетам, безусловно, необходимо. Это нормальная практика Церкви. Если что-то непонятно в священном тексте, рекомендуется либо найти ответ в толкованиях святых отцов, либо спросить у знатока этой традиции.

Однако при этом необходимо помнить, что какой-бы уважаемый ни был авторитет, он задаёт лишь общее направление мысли. Священное Писание — это книга, которая адресована каждому лично. И каждый может самостоятельно извлечь из неё послание применительно к своей ситуации. Единственное, что от нас требуется, — непрестанно искать ответы и усердно развивать в себе духовную интуицию.

И делается это лишь одним способом. Мы всю свою жизнь стараемся подчинить поиску и исполнению воли Творца. А именно, на ежедневной основе понуждаем себя применять на практике те заповеди, которые Христос дал нам в Своём Евангелии. Такая работа, вместе с участием в таинствах Церкви, и привлекает в нашу жизнь Духа Божия. И тогда каждый в свою меру получает пророческий дар, дар духовного рассуждения. Источник смысла открывается внутри нас самих. Его хватает и для того, чтобы я мог понять трудные места священного теста, и для того, чтобы я мог понять, как мне справиться с другими жизненными сложностями.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Страсть приобретения. Ольга Шушкова

В последнее время популярными стали покупки в интернет-магазинах. Ещё бы! Как удобно— не вставая с дивана, накупить всяких вещей, и тебе их доставят прямо домой!

Вот и я в какой-то момент увлеклась таким видом приобретения. Вечерами после работы много времени проводила на торговых интернет-площадках, выбирала и заказывала зачастуюненужные вещи. А как же не купить? Тут и скидки, и бонусы, и компенсация за покупки! Чувствовала, что меня всё больше затягивает этот процесс. Умом понимала: это — страсть, это от лукавого, но заставить себя прекратить никак не могла. Каждый раз думала: «Ну вот только зайду на минуточку», и опять просиживала в онлайн-магазинах часами.

Последней каплей стала ситуация, когда я, рассчитывая на обещанный за покупку подарок, сделала заказ в известной торговой сети. Пришла его забирать, но мне отказали. Ушла расстроенная, без подарка, да еще и зонт в магазине забыла. Вместо того, чтобы получить что-то новое, потеряла своё.

Тогда я поняла, что духовна больна. Требуется лечение. К сожалению, в тот период у меня не было связи с духовником. Отец Даниил — старенький, сильно болел и лежал в больнице. Я взмолилась ко Господу. Изо всех сил просила Его унять во мне тягу к приобретению.

Сразу же, на следующий день мне попалась на глаза статья «Ни дня без покупки, или Почему человеку всё время хочется новых вещей?». В ней священник давал духовные и практические советы для выхода из подобной ситуации. Например, первой ступенью борьбы с зависимостью он называл осознание проблемы. Во-вторых, рекомендовал наблюдать за собой, используя как маркер степень привязанности к вещам. Меняется ли душевное состояние, когда ты не смог купить желанный предмет? Если начинаешь нервничать и злиться — это признак, что мысли об этой вещи завладели твоим сердцем. Также я запомнила совет обмениваться вещами с родными и друзьями. Это гасит гордыню, которая напрямую связана со страстью приобретения.

Спаситель подсказал мне, в каком направлении двигаться и какие действия предпринимать.Мне по-новому открылись слова Христа из Евангелия от Матфея: «И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Страсть к накопительству привязывает к земным вещам, к миру дольнему. Уводит от мира горнего — мира духовного. А ещё я в очередной раз убедилась, как важно с любой проблемой обращаться к Богу за помощью. Он — всегда услышит.

Автор: Ольга Шушкова

Все выпуски программы Частное мнение

29 декабря. Об образах соблазнов в Новом завете

В 9-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа: «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый».

Об образах соблазнов в Новом завете — протоиерей Владимир Быстрый.

Здесь речь не о членах тела. Господь повелевает отсекать греховные помыслы и страсти, растлевающие душу. Как наставляет нас святитель Иоанн Златоуст, должно отсекать худые пожелания. Эти слова неразрывно связаны с заповедью: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергнуться себя значит умертвить в себе грех.

«Если решился на эту брань, то как жалеть о малой склонности, отвлекающей с пути? Рука, нога, око — образа соблазнов, входящих через дела, движение тела и пленение ума. Всё, что вредит душе, должно быть беспощадно отсечено.

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Нет выкупа за душу. Потому не страшись внешнего оскудения. Лучше в скудости сохранить душу живой, чем в изобилии погубить её. Отсеки, исторгни соблазн, и обретешь главное — целость духа и мир сердца.

Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Избери же этот узкий путь ради жизни вечной».

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О всеобщей возможности приобщения ко Христу

Богопознание во времена Ветхозаветные было делом дефицитным. Немногие пророки, самые светлейшие личности поколений, сподаблялись ради своей верности, ради своей ревности о Господе, особой благодати ведать Его, Его волю узнавать, Его дыхание чувствовать в ноздрях своих, как об этом говорит Иов Многострадальный.

Но иное дело — новозаветная благодать. И не только великие, но и малые, то есть всякий человек, теперь имеет возможность просто и ясно созерцать Бога-Человека, Бога, воспринявшего человеческое естество, ради того, чтобы в нем произвести новую закваску в роде человеческом, стать новым Адамом.

И эта великая благодать, этот Новый Завет, эта новая эпоха жизни человечества поставляет каждого безответным перед Господом. Как ты ни мал, как ты ни незначителен, ты, тем не менее, не можешь отвернуться от той правды Бога воплощения, от Креста и Воскресения Христова, знакомство с которыми доступно каждому.

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова Божии: «Все, от малого до большого, будут знать Меня».

О всеобщей возможности приобщения ко Христу — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема